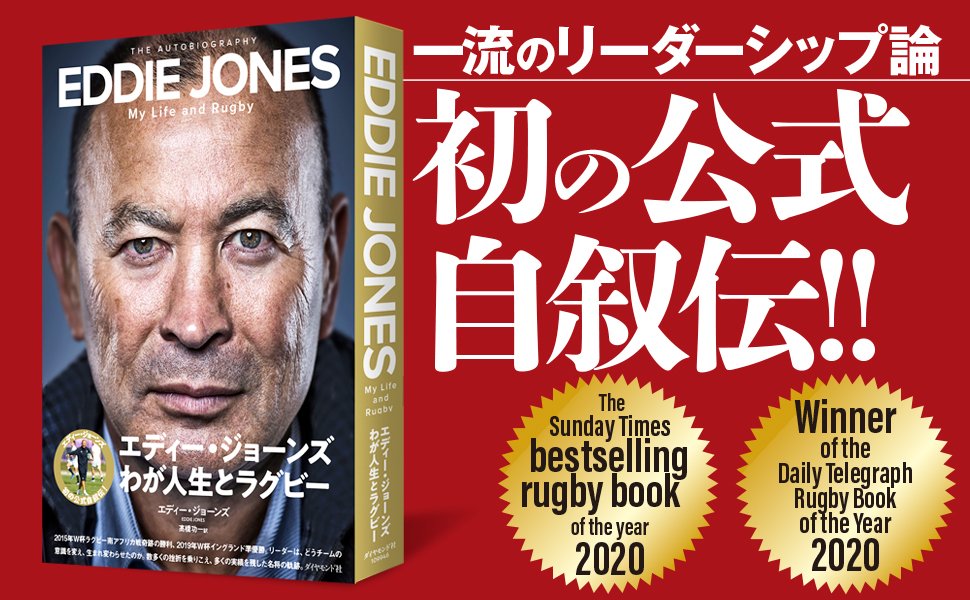

エディー・ジョーンズ(Eddie Jones)

ラグビー・イングランド代表ヘッドコーチ、前ラグビー日本代表ヘッドコーチ

1960年生まれ。オーストラリア人の父と日本人の母を持つ。ラグビー選手として現役時代はオーストラリア・ニューサウスウェールズ州代表として活躍。シドニー大学を卒業後、1996年プロコーチとしてのキャリアを日本でスタート。2001年オーストラリア代表ヘッドコーチに就任し、同代表を率い自国開催のラグビーワールドカップ2003で準優勝。2007年には南アフリカ代表のテクニカルアドバイザーに就任し、ラグビーワールドカップ2007優勝に貢献。2012年に日本代表ヘッドコーチに就任し、ラグビーワールドカップ2015では優勝候補の南アフリカ代表との初戦で、世界のスポーツ界でも語り草となる世紀の番狂わせを演じてみせ、3勝をもたらす。2015年11月 にラグビーの母国・イングランド代表のヘッドコーチに外国人として初めて就任。就任後世界記録タイとなるテストマッチ18連勝を達成。日本で開催されたラグビーワールドカップ2019では準優勝を果たし、2020年第1回オータム・ネーションズカップでは優勝へと導いた。

髙橋功一(たかはし・こういち)

青山学院大学文学部英米文学科卒。航空機メーカーで通訳・翻訳業務に従事した後、専門学校に奉職。現在では、実務翻訳、出版翻訳に携わる。訳書に『ラグビーがわかる本』(東京書籍)、『ボクシング世界図鑑』(共訳)『サイレントスパークス―ホタルの不思議な世界』(ともにエクスナレッジ)、『自信がつく本』(共訳、ディスカヴァー・トゥエンティワン)がある。

【訳者からのメッセージ】

14勝1分け3敗──ヘッドコーチとしてオーストラリア、日本、イングランドの3ヵ国を率いたエディー・ジョーンズのワールドカップ3大会での戦績だ。南アフリカのテクニカルディレクターとして臨んだ2007年のワールドカップでの7勝を含めれば、勝ち星は実に21となる。しかもオーストラリアとイングランドの両国は、決勝戦まで導いているのだ。日本のヘッドコーチとして臨んだ2015年大会でも、それまで7大会に参加、1勝2分け21敗の日本代表に、1大会で3勝1敗の結果を残している(しかも予選プールで3勝しながら、決勝トーナメントに進出できなかった、大会史上初めての国となった)。残した数字を見ただけでも、彼を名将だと言って異論を唱える者はいないだろう。

こうした戦績から、これまでエディー・ジョーンズのコーチング哲学に関連する多くの書籍が刊行されてきた。だが歴史的背景を踏まえたうえで、彼が歩んだ人生を知らなければ、エディー・ジョーンズの持つ本来の視点は理解できないのではないだろうか。

その意味では、初の公式自叙伝となる本書の持つ意味は大きい。実際、彼がオーストラリア人だと知ってはいても、オーストラリア人の父親と日系アメリカ人の母親との間に生まれたという事実まで知る人は、意外に少ないようだ(そして奥様は日本人である)。たとえ知ってはいても、そこから彼がどんな影響を受けてきたのかまで把握することはできない。だが本書を一読すれば、より身近にエディー・ジョーンズという人物を理解することができるだろう。「私が育った家には、日本文化による影響が明らかにあった。(中略)友人宅を訪ねるとき、母に必ず手土産を持たされた。私はそうした日本の儀礼作法にほとほと困っていた。友人の家に着くと、母に持たされた感謝のしるしを差し出すのを、たびたび友人たちからからかわれたからだった。ラグビーを観に行くときでさえ、そうしたプレゼントを持参しなければならないのには、さすがに閉口した(第1章「自由」より)」。なんともほほ笑ましい光景である。

エディー・ジョーンズは、特にこの日系アメリカ人の母親から多大な影響を受けているが、そうした日本文化という基盤のうえに、彼の人となりが育まれていったのは注目に値する。「私がサントリーにいたころ、父と母は、私たち家族に会うために2度ほど来日した。1950年代に出国して以来、日本に戻って来たのはそれが初めてだった。(中略)父と母は新婚の頃に住んでいた東京の家を探そうとした。その場所は現在、有数の高級住宅街になっていて、結局見つけられなかった。東京は60年代に大きく様変わりしていたのだ。残念だったが、両親が再びこの街を歩き回れたのがどれほど嬉しかったか、手に取るように分かった。ふたりは表だって口にはしなかったが、私自身は、母国オーストラリアと母の祖国日本の両国でヘッドコーチを務めたことを誇りに思っている(第11章「日本代表を作り上げる」より)」。そもそも彼がプロのコーチとしてスタートするのも、日本の東海大学でフルタイムコーチに就任したことがきっかけだ。日本は彼にとって縁の深い国であり、本書の根底に一貫して流れているのが、日本に対する深い愛情なのだ。

もちろん本書の中心は「ラグビー」であり、エピソードやコーチングに対する考え方が随所に語られる。特に日本代表を率い、2015年のワールドカップで「世紀の番狂わせ」といわれた南アフリカ戦に至る過程は、実際にゲームをご覧になった読者には、そのときの光景を思い浮かべながら読んでいただけるのではないだろうか。リーチ マイケル、福岡堅樹、五郎丸歩、廣瀬俊朗、山田章仁ら、現在の、そして当時の日本代表選手が登場し、エディー・ジョーンズが彼らをどのように指導し、自らの心血を注いでチームを作り上げていったのか、その過程がヘッドコーチという彼の視点から克明に記されており、もう一度、ブライトンの興奮がよみがえるに違いない。

また本書にはこれだけでなく、彼のコーチングの集大成となるいくつかのゲームの記述──ランドウィック対オールブラックス戦、スーパーラグビー決勝、ワールドカップ決勝など──があり、ラグビーの好きな読者にはぜひお読みいただき、フィールドの興奮を感じていただければと思う。

さらには、イングランドのヘッドコーチに就任後のエピソードも興味深い。特に若手プレーヤーを引き合いに、キャプテンのあり方を述べた部分は、ラグビーに限らず、ビジネスの場でリーダーシップをとる方々にも共感していただけるのではないだろうか。「世界は大きく変わった。若者がソーシャルメディアに多くの時間を費やす現代にあっては、実際に人と向き合いグループをまとめる力は、すでに多くの若者から失われつつある。そんななかでハートリーは、昔ながらの方法で世間を渡っていけるタイプのラグビー選手だった。(中略)彼のコミュニケーション能力は高く、審判と上手くやっていけるだけの知性と良い意味での狡さを備えている。(中略)審判と良い関係を築き、ときには審判に気づかれないように判定に微妙な影響を与えていけるキャプテンの能力は、テストマッチの重要な要素のひとつなのだ(第13章「次なる冒険とグランドスラム」より)」。

翻って、エディー・ジョーンズはプロのラグビーコーチである。だがこうしてみると、本書は何もラグビーに興味を持つ読者しか共感できない類いのものではない。結局、ひとつの信念に基づいて歩んできたひとりの人物の人生から得られるものは数多くあるのだ。

2019年のワールドカップでの手腕が認められたエディー・ジョーンズは、翌2020年4月2日、イングランド協会から代表ヘッドコーチとしての契約を延長され、2023年のワールドカップまで代表チームを率いることになった。そして、この2023年大会の組み合わせもすでに決定している。日本代表は予選プールのD組だが、このD組には奇しくもイングランドが入っているのだ。巡り合わせというほかはない。今年の2月にはその試合日程も決まった。日本代表は2023年の9月17日、フランス・ニースの地でエディー・ジョーンズ率いるイングランドと対戦するのだ。前回大会でベストエイトに進出した日本代表が、準優勝国のイングランドとどんな戦いを展開することになるのだろう。今から実に楽しみである。

髙橋功一

(「訳者あとがき」より抜粋)