内藤 順

この四半世紀くらいの間、ネットの力によってどのようにメディアが変貌を遂げたのかという歴史を綴ったものである。なかでも中心的に描かれているのが、読売、日経、Yahoo!の三社。これらの企業で繰り広げられる綱引きは、まさにジャーナリズムの異種格闘技だ。

本書は、これまでに数々の裏社会ノンフィクションを描いてきた鈴木智彦氏が、サカナとヤクザの切っても切れない関係を、足掛け5年に及ぶ現場取材によって描き出した一冊だ。これまでなぜか語られることのなかった食品業界最大のタブーを真正面から取り上げながら、一ミリの正義感も感じさせないのが、著者の真骨頂である。

新しいことを始めたい、だけどなかなか始められない。そう思っている人のやらない理由を、一つずつ消していってくれる一冊だ。著者の水代優さんは、日本橋浜町にHama Houseというブックカフェを作ったり、最近では丸の内にMarunouchi Happ.stand&galleryというPOP UP GALLERYを作った人物だ。

第86回

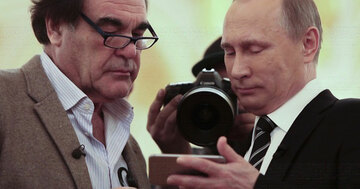

プーチン大統領といえば、元KGBの工作員や独裁者であるといったイメージを持たれることだろう。だが時に起こす彼の大胆な行動に、世界は度々驚かされてきた。このミステリアスな大統領の素顔にオリバー・ストーン映画監督が迫る。

第75回

仕事はパッとしない、安定的な収入もないため彼女にそっぽを向かれた著者。彼はいっそヤギにでもなって人間特有の「悩む」ことから解放されることはできないだろうかと思い、本気でやってみた。

第70回

ノーベル化学賞は受賞者の予想が難しいと言われている。今回、受賞候補の一人にあがっていたのが女性のジェニファー・ダウドナ氏。彼女の遺伝子編集技術に関する翻訳本がノーベル賞発表日に発売された。残念ながらノーベル賞受賞とはならなかったが、近い将来での受賞は確実視されており、今最も注目すべき科学者の一人と言えるだろう。

第65回

超常現象研究家の中岡俊哉をご存じだろうか。毎年この時期になるとテレビで怪談のコーナーや心霊特集の番組を見かけることも多いが、その礎を作った人といっても過言ではないだろう。スプーン曲げ、心霊写真、コックリさん、透視予知など、オカルトブームの中心にはいつも彼がいたのである。そんな彼がどんな人生を歩んできたのかを振り返る。

第61回

毎日を夏休みのような生き方を体現している著者はスッポンを自分で捕まえて鍋にする、エイを捕まえて世界で二番目に臭い料理と言われるホンオフェを作るなどチャレンジ精神旺盛だ。一風変わった食材ばかりを調達し、普通は試さない特殊な調理法を、ほんのりアドベンチャー風味で紹介しているのが本書である。

第56回

「住みたくない街」を耳にすると、一体、どこの街なのだろうかと気になる人は少なくないだろう。本書の著者は、触れられたくない街の「不都合な部分」にあえて首を突っ込んでいくことで定評のあるサイトの管理人だ。9年に及ぶ活動の中で、「住みたくない街」という視点からまとめた首都圏ダークサイドの決定版は興味が尽きないだろう。

第46回

研究に明け暮れる日常を徒然なるままに書き起こし、ある日忽然と調査地が消えてしまったり、耳の中に蛾が入り込んでしまったり、吸血生物と格闘したりもする。そんな多種多様なエピソード本。鳥類学者の知られざる毎日が見えてくる。

第39回

東日本大震災から6年が経とうとしている。数年前から被災地で、不思議な体験の数々を耳にする。特に、亡くなった家族が夢に現れるという現象が圧倒的に多いという。愛する者を失った奇跡の話が本書で明かされる!

第31回

大量の難民が雪崩をうったようにヨーロッパへの流入が止まらない。難民の90%が犯罪組織に頼ってやって来るようだ。本書は池上彰氏の解説。本書を読めば、誘拐ビジネスや人質交渉の舞台裏を起点に、グローバル化した世界経済の闇の一端が見えてくる。

第24回

洞窟内に太古の昔の壁画があれば、誰もが巨大な牛やウマの絵に目を向けることだろう。しかし、本書の著者ジェネビーブ・ボン・ペッツィンガーが着眼したのは、岩絵の脇に描かれた小さな幾何学記号の模様だった。この幾何学記号の集積が、やがて壮大なミステリーのように雄弁に語りかけてくることになる。

第21回

本書が発売されるにあたり、本人はこう言ったそうだ。“買うな!退屈な本だ”。しかしこの発言こそが、より一層の好奇心をかき立て、最強の宣伝文句になってしまう。今、世界で最も耳目を集め、あらゆる面で逆説的な男、それがドナルド・トランプだ。

第16回

舞台となる東京藝大は上野にキャンパスがあり、芸術家を志すものたちにとっての最高学府である。本書は東京都心「最後の秘境」と言われる東京藝大に潜入し、全学部・全学科を完全踏破した前人未到の探訪記である。

第13回

『「鬼畜」の家 わが子を殺す親たち』で紹介される3つの事件は、実子への虐待、殺人、死体遺棄などで世間を賑わせたものばかりである。本書はこれらの事件の詳細を、丁寧に追いかけたルポルタージュである。

第7回

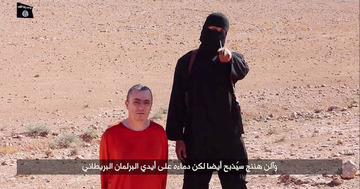

本書は、後に黒覆面の処刑人として世界を震撼させることになる「ジハーディ・ジョン」ことモハメド・エムワジの評伝であり、そして彼と唯一接触したジャーナリストとしての著者自身の物語でもある。一人の男の半生を通して見えてくるのは、一つのテロがまた次のテロを生み出すまでの典型的な構図である。

第5回

本書で紹介される「レッドチーム」とは、シミュレーションや欠陥テスト、代替分析を組み合わせて、組織や戦略の穴を見つけるための体系化されたプロセスを指す。本書は、今や欧米の民間企業でも広く運用されるようになったレッドチームの手法を内側から明らかにした一冊である。