大城道則

実は日本語とそっくり!?古代エジプトの象形文字に隠された、漢字との意外な共通点

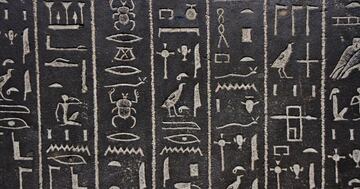

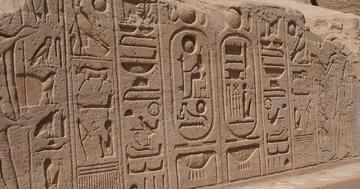

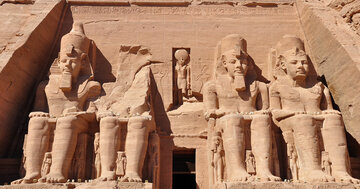

一見すると、まったく意味不明な絵の集合に見える古代エジプトの象形文字・ヒエログリフ。だがその仕組みをひもとくと、実はアルファベット的でもあり、漢字的でもあることがわかってくる。絵心にあふれ、どこか可愛らしさも感じさせるヒエログリフは、どのようなルールで成り立っているのか。その構造と魅力に迫る。※本稿は、研究者の大城道則、青木真兵、大山祐亮『古代文字を解読していたら、研究に取り憑かれた話』(ポプラ社)のうち、大城道則による執筆部分を抜粋・編集したものです。

頑張る人ほど失敗する…言語学者が教える「外国語習得の最短ルート」

外国語を覚えるようとすると、多くの人は文法からじっくり取り組んでしまう。しかし、あらゆる言語を扱う言語学者は、そのような勉強法を採用していない。受験生やビジネスパーソンにも役立つ、外国語習得の近道とは?※本稿は、研究者の大城道則、青木真兵、大山祐亮『古代文字を解読していたら、研究に取り憑かれた話』(ポプラ社)のうち、大山祐亮による執筆部分を抜粋・編集したものです。

「こんにちは」ではありません。言語学者が教える「海外旅行で絶対に暗記すべきフレーズ」とは?

海外に行くとなったら、多くの人が「こんにちは」の現地の言い方を調べて暗記を試みるだろう。しかし、世界各地を飛び回る言語学者は、それよりも先に身につけるべきフレーズがあると語る。海外で本当に役に立つ、意外な会話表現とは?※本稿は、研究者の大城道則、青木真兵、大山祐亮『古代文字を解読していたら、研究に取り憑かれた話』(ポプラ社)のうち、大山祐亮による執筆部分を抜粋・編集したものです。

「お前は勉強して官僚になれ」4000年以上前のエジプトで庶民の父が息子へ語った「成り上がり」の教訓

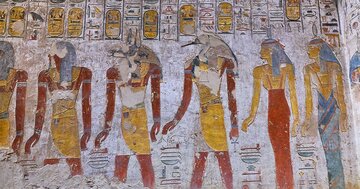

古代エジプトでは「文字を操る者=神の言葉を扱う者」とされ、書記は神官や官僚と並ぶ高位の職業。もともと書記は世襲だったが、ドゥアケティの生きたエジプトの古王国時代に、庶民が勉学にいそしむことによって就けるようになった。自身も庶民出身の彼が、成り上がりの教訓を息子に語った書物が「ドゥアケティの教訓」である。※本稿は、大城道則『古代人の教訓』(ポプラ新書)の一部を抜粋・編集したものです。

「人生につまずいて転ばぬために」投獄された古代エジプト神官が幼い息子に遺した教訓

高位の書記官あるいは神官であったと思われるアンクシェションクイは、王暗殺の計画を止めようとしたが、共謀者と疑われて投獄されてしまう。古代エジプトのプトレマイオス朝時代(紀元前3世紀頃)に生きた人物だ。獄中から幼い息子にあてて書かれた「アンクシェションクイの教訓」には、ユーモアを交えた人生の知恵が綴られている。※本稿は、大城道則『古代人の教訓』(ポプラ新書)の一部を抜粋・編集したものです。

古代エジプト中流階層の父が息子に語った「家庭と職場での立ち回り術」【現代庶民もうなずける】

「口の軽さは、人を破滅に導く」。現代にも通用する警句を発しているのは、古代エジプトの第19王朝(紀元前1293年頃~紀元前1185年頃)に生きた、アニである。いくつかの知恵文学を残しているが、その一つが「アニの教訓」。下級の神殿付きの書記であったため、中流階級の生活に根ざした、賢く誠実に生きる心構えを書き綴っている。※本稿は、大城道則『古代人の教訓』(ポプラ新書)の一部を抜粋・編集したものです。

古代エジプト語研究の第一人者が教え子に語った「時間の使い方」がド正論すぎてぐうの音もでない

古代文明に憧れて育った少年は、大学に入るとさっそく高名なエジプト学者の門を叩いた。そんな筆者が、研究者としてのキャリアの分岐点にさしかかったとき、恩師は二択を突きつけた。学問の楽しさに没入することと、研究者として食べていくことの間には、一線があるというのだ。※本稿は、青山和夫、大城道則、角道亮介『考古学者だけど、発掘が出来ません。多忙すぎる日常』(ポプラ社)のうち、大城道則による執筆パートの一部を抜粋・編集したものです。

アラビア語を独学でマスターした男が胸ポケットに入れていた「魔法のノート」

古代エジプト研究の著名な学者として知られる筆者が、まだ何者でもなかった若き日のこと。海外発掘調査チームに初めて参加したが、未熟な大学院生ゆえ右も左もわからない。将来のキャリアのためにも何かを得て帰国しなければならないが、その何かすら見えない中で、彼の目に飛び込んできたものとは。※本稿は、青山和夫、大城道則、角道亮介『考古学者だけど、発掘が出来ません。多忙すぎる日常』(ポプラ社)のうち、大城道則による執筆パートの一部を抜粋・編集したものです。

インディ・ジョーンズばりの恐怖体験も!考古学者が発掘調査で遭遇した怖い話

考古学者で冒険家のインディ・ジョーンズが活躍する映画の最新作「インディ・ジョーンズと運命のダイヤル」が公開中です。インディはさまざまな危険に見舞われますが、実際の考古学者も、墓石に閉じ込められたり、原因不明の病にかかったり、人骨と過ごしたり……発掘調査は命がけだそうです。3人の考古学者が発掘調査中におきた「怖い体験」を赤裸々に綴った前代未聞のノンフィクションエッセイ『考古学者が発掘調査をしていたら、怖い目にあった話』(著:大城道則、芝田幸一郎、角道亮介/ポプラ社)より、一部をご紹介します。