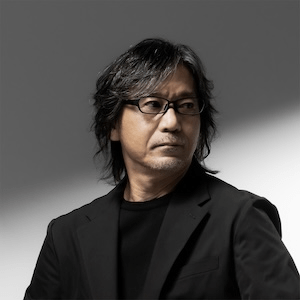

勝沼 潤

デザインは、どこまで機能を広げられるのか――射程をプロダクトから事業・組織へ拡張するための設計力

CDO(チーフ・デザイン・オフィサー)に求められる要素は、「深さ・幅・高さ」の三つの軸で捉えられる――それが私の仮説である。前回は、そのうちの一つである「深さ」について、企業の経営者やデザイン部門のトップ12人との対話を通じて考察してきた。デザインの「幅」とは、単に守備範囲が広いということではない。プロダクト、事業、組織、ブランド――それぞれの本質を理解し、どこにデザインが介在すべきかを見極め、仕組みとして実装していく力のことだ。CDOに求められる三つの軸のうち、今回はこの「幅」に焦点を合わせる。複数の企業への取材を通じて、デザインが事業や経営と接続されていく具体的な姿を整理してみたい。

企業のデザインを任されるとは、どういうことか――対話を通じて考える、CDOという役割とその条件

CDO(チーフ・デザイン・オフィサー)とはどのような人物像であるべきか。その問いに対し、NECでCDOを務める勝沼潤氏は、「深さ・幅・高さ」という三つの軸で仮説を立ててきた。本稿では、その仮説を携え、企業の経営者やデザイン部門のトップ、専門家など12人との対話を通じて得た学びを振り返る。対話を重ねる中で見えてきたのは、「深さ」は決して単一の能力ではなく、思想、プロセス、実装、主体性、そしてアウトプットの届け方など、企業や人によって多様な形を取るという事実だった。その多層的な「深さ」の実像を掘り下げていく。

破壊的イノベーションもデザインから、LIXILのトップが語る「経営の意志」を伝えるデザインの力とは――LIXIL 代表取締役社長兼CEO・瀬戸欣哉氏インタビュー

幾つものブランドを結ぶことで、新たなブランド価値を生み出すこと。既存の常識を否定し、破壊的イノベーションを起こすこと。LIXILがこうした強みを発揮できている背景には、デザインを経営の中枢に据え、積極的に活用する姿勢があった。トップとしてデザインの可能性をどう捉えているのか。社長の瀬戸欣哉氏に聞いた。

メガバンクにデザインチーム!? 専門外のリーダーが挑む「翻訳者」としての挑戦――三井住友銀行 中村裕信氏インタビュー

銀行窓口、通帳、ATM――。堅くて保守的なイメージの強いメガバンクから「デザイン」を連想する人は少ないだろう。しかし三井住友銀行(SMBC)では、2016年に発足したデザインチームが、アプリのUI改善からブランドづくり、さらに2030年の未来店舗構想に至るまで、その役割を大きく広げてきた。しかも、その推進役を担ったのはデザイナーではなく、事業部門出身のマネジャー、中村裕信氏だ。経営とデザインをつなぐ“翻訳者”としてのリーダーシップを聞いた。

BtoB製品にこそ求められるデザインの力 キヤノンが追求する新たな価値とクオリティーとは

BtoB製品には「性能や価格こそ重視され、デザインは二の次」という思い込みがある。だが、半導体製造装置、産業印刷機や医療機器などのBtoB分野を拡大するキヤノンは、むしろ高いクオリティーのデザインを不可欠な要素と位置付けている。顧客の事業を深く理解したリサーチや、人間工学・認知科学に基づくユーザビリティー設計など、デザインは単なる見た目の調整ではなく、事業の成功を左右する戦略的な役割を担う。こうしたデザインの新たな価値をどう実現しているのか。キヤノン総合デザインセンター所長の石川慶文氏に聞いた。

100年続く老舗企業の組織改革、対立構造を打ち消し変化を促すデザインの力とは――貝印 CCO兼CMO・鈴木曜氏インタビュー

包丁やカミソリで知られる老舗総合刃物メーカー・貝印が、今大きな変革に取り組んでいる。デザインとマーケティングを一体化させ、ブランドを起点とした価値創出を目指す新体制だ。そのけん引役がCCO兼CMOの鈴木曜氏。プロトタイピングの量とスピードを武器に、知財部門との連携やポジティブな風土づくりに挑む姿から、100年企業が未来へ進むためのヒントが見えてくる。