熊谷亮丸

「国債大量保有」状態からの日銀「出口戦略」の果てに待つ「長期金利7%」のリスク

国債最大の保有主体である日銀が、長期的に保有残高を大幅に減らす見込みだ。そうした状況の中、長期金利への影響のカギを握るのが海外投資家の国債保有比率である。高いリスクプレミアムを満たすために「長期金利の上昇」が予想されるが、果たして……。本記事では、そんな金融政策を進める中での課題とリスクについて解説していく。※本稿は、熊谷亮丸『この一冊でわかる 世界経済の新常識2025』(日経BP)の一部を抜粋・編集したものです。

習近平がブチ上げた大中華の夢「2020年代に米中経済逆転」が叶わないワケ

少子高齢化の進む中国。1人っ子政策の廃止後も出生率は低下し続け、人口は2021年をピークとしてついに減少に転じた。2012年に中国共産党のトップに就いた習近平は、かつて「中国の夢」(=中華民族の偉大な復興)を語っていた。西側の多くの知識人も、中国はいずれ米国を追い抜くだろうと熱視線を送った。だがいま中国の夢は、夢のまま終わりかけている。※本稿は、熊谷亮丸『この一冊でわかる 世界経済の新常識2025』(日経BP)の一部を抜粋・編集したものです。

トランプの2大恐怖政策「関税大乱発」「移民大排斥」が招く米景気崩壊シナリオ【日本も他人事ではない】

トランプ大統領就任後の米国経済の行方に世界中の注目が集まっている。コロナ禍後、米国経済において最大の懸念事項であったインフレは、トランプ政権の掲げる「追加関税措置」と「移民規制」によって再加速しかねない。2025年の米国経済は一体どうなるのか、徹底解説していく。※本稿は、熊谷亮丸『この一冊でわかる 世界経済の新常識2025』(日経BP)の一部を抜粋・編集したものです。

第2回

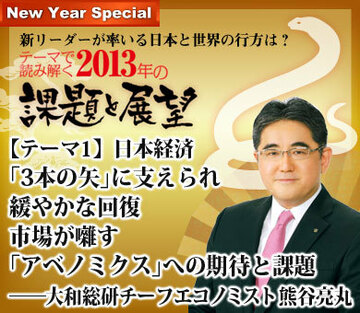

13年の日本経済は外需の持ち直しなどで緩やかな回復に向かうだろう。金融市場が期待する「アベノミクス」は、成長志向である点は評価できるものの、成否のカギは財政規律を維持できるかどうかにかかっている。