グーグルマップのナビ画面に、制限速度の自動表示が追加された

グーグルマップのナビ画面に、制限速度の自動表示が追加された

グーグルマップ(Google Maps)がますます機能性を高めている。先頃は、マップ画面から配車サービスの「ウーバー」(Uber)や「リフト」(Lyft)が利用できるような機能を統合することを発表したばかりだ(リフト統合は現在準備中)。

これまでもグーグルマップ上では、行き先を示して配車サービスを使った場合の価格を調べることができたが、「ライド(配車)サービス」の新しいバージョンでは、すぐさま近くにいる空車が表示され、そのまま配車の依頼ができる。グーグルマップを離れることなく、である。

特にドライブ機能が

小気味よく進化

グーグルマップの進化は弛みない。気がつかないうちに、ある朝機能が追加されていたりするのだ。ちょうどAIを利用した「グーグルアシスタント」がユーザーの先回りをして便利な情報を次々と表示してくれるように、グーグルマップも「あれば便利」という機能を着々と付け加えている。

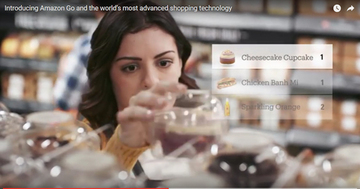

そのうち、小さい工夫ながらとても役立つのが、走っている道路の制限速度をマップ上に表示してくれること。カリフォルニア州はハイウェイならば制限時速は65マイルとわかっているが、それ以外の制限時速はまちまちだ。町外れか町中かによって異なるし、それがどの地域かによっても規則が違う。

これまでは路上で次に標識が出てくるのを待つより他なかったが、グーグルマップでナビゲーションを利用していると、自動的にその道路の制限速度が左下に小さく出てくるようになった。これでスピード違反にならずにすむ。

舌を巻くほどすごいことになっているのは、ナビゲーションそのものだ。現在地点から目的地まで、とりあえず最短でいけるルートを表示してくれるが、別のルートで行くと「何分遅くなる」ということがきっちり示される。「道路としてはあちらの風景の方が好きだが、遅刻すると困るなあ」などと迷う場合には、確かな助けになるだろう。

またいったん発車してからの説明もすごい。「現在のものより速いルートが見つかりました。変更しますか?」という声を何度も聞く。それも、グーグルが刻々と交通渋滞をモニターしていて、さっきまではすいていたが今は混んでしまった道路を回避するように考えてくれているのである。また「この先1マイル地点で8分の遅れが出ます」などという忠告も入る。「それでも、これが最速のルートです」と納得のいく言葉で結んでくれるのがあっぱれだ。