東北大学の吉田博教授によると、およそ100秒に1人の速さで子どもの数が減っているという。2010年の日本の子ども人口(15歳未満)は、2000年に比べ167万人の減。ほぼ鹿児島県の人口に相当する。

ところが、過去10年間に子どもの数が増えた都道府県が2つある。1つは神奈川県の0.3%増。もう1つが東京都で、こちらは4%増。東京23区は、さらにこれを上回る5%増を示す。少子化が進む中にあって、東京そのものが子どもの増加が目立つ街なのだ。

どっしり安定、東京の子ども

人口ピラミッド

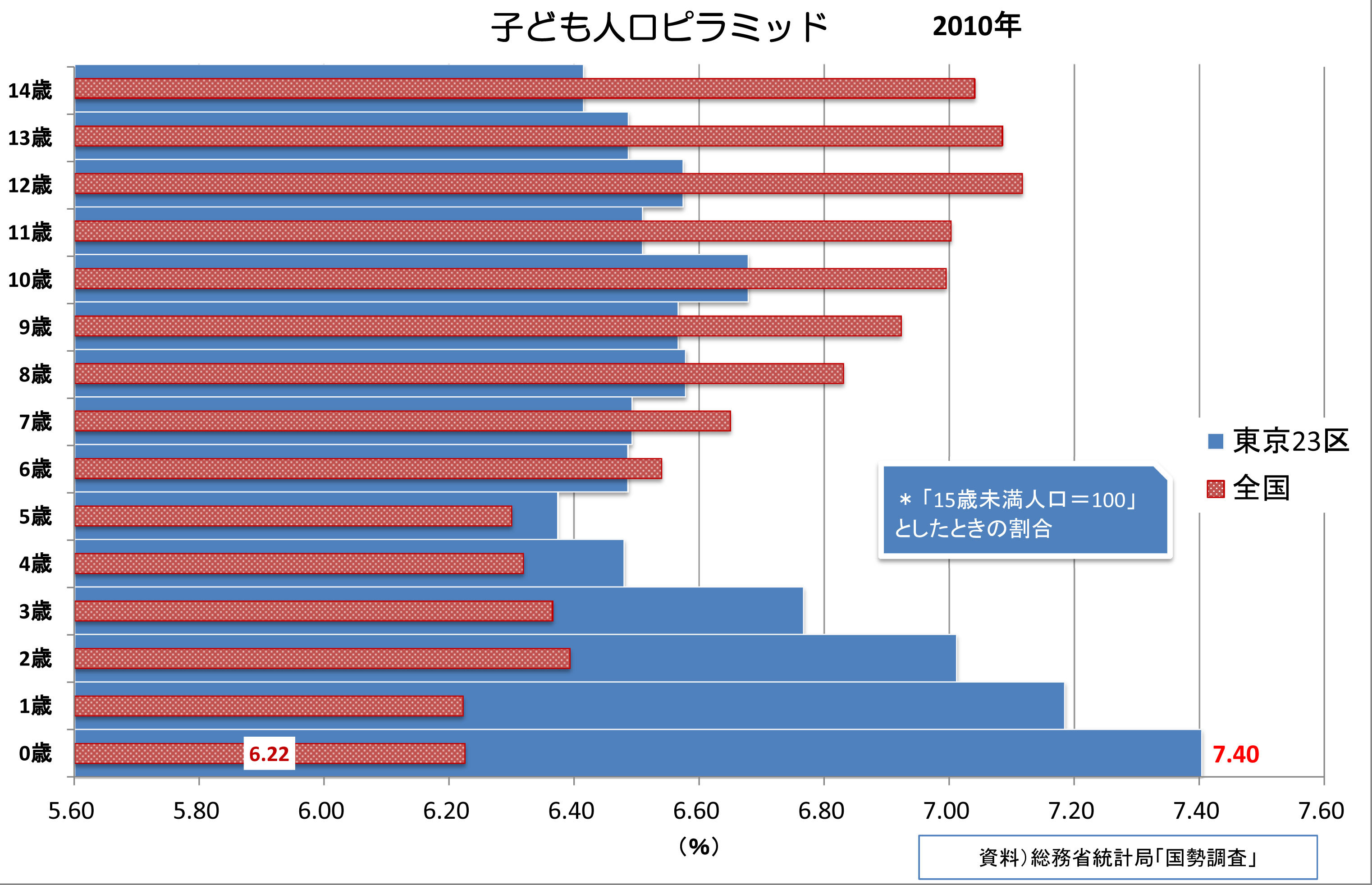

日本の人口ピラミッドは、団塊の世代と呼ばれる60代前半と、団塊ジュニアの30代後半に2つのピークがあるが、30代前半以下では若くなるほど人口数が少なくなるツボ型をしている。子ども人口の部分を拡大してみても、10~14歳が592万人、以下5歳きざみで559万人、530万人とだんだん減っていく。

ところが東京23区は、10~14歳31万人、5~9歳31万人、0~4歳33万人。4歳以下の幼児の数が、お兄ちゃん、お姉ちゃん世代よりも多い。1歳きざみでもっと細かくみてみると、5歳が6万人に対して0歳は7万人。ピラミッドの一番底の部分が、急に裾広がりになる。底に台がついた金魚鉢のような形で、実にどっしりと安定している。

【図1】子ども人口ピラミッド 2010年

【図1】子ども人口ピラミッド 2010年資料:総務省統計局「国勢調査」より作成

拡大画像表示