ステップ2 医療費控除の条件を満たしているかチェックする

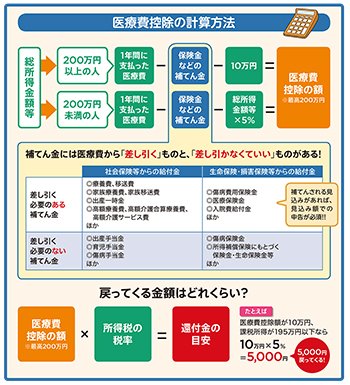

前記したように、医療費控除の対象となるのは、支払った医療費が一定金額を超えた場合です。この「一定金額」とは次のいずれかです。

〈医療費の一定額の基準〉

①総所得金額等が200万円以上の人(1年間の給料が311万6000円以上の人)

⇒(正味の)医療費が10万円超

②総所得金額等が200万円未満の人(1年間の給料が311万6000円未満の人)

⇒(正味の)医療費が「総所得金額等×5%」円超

2つ注意点があります。1つは、ただの医療費ではなく、「正味の」と付いている点です。同じ医療費でも認められるものと認められないものがあるためです。

たとえば、前出の高額療養費や入院給付金、出産育児一時金など、健康保険組合や生命保険等から補てんされたものは、支払った医療費から差し引いて計算します。この際、入院にかかわる補てん金なら入院費から、介護サービスにかかわる補てん金なら介護サービス費からのみを差し引けばよく、補てん金が支払額を上回っても、ほかの種類の医療費から差し引く必要はありません。

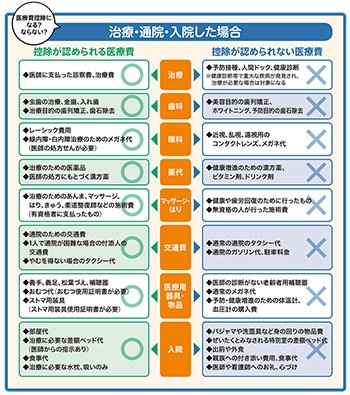

また、次の表のように治療の種類や内容によっても、そもそも医療費として認められるものと認められないものがあります。「2019年中に支払った治療目的のもの」であることが絶対条件です。医師の指示によるものは原則OKで、未認可の抗ガン剤や保険適用外の歯科の自費診療などでも治療目的なら認められます。市販薬でも風邪薬は対象となりますが、予防用のうがい薬は対象外です。美容や予防、健康増進関連のものは認められません。

もう1つの注意点は、これらの医療費には本人だけでなく、家族はもちろん、離れて暮らす両親など「生計を一にする親族」も含めて構わないことです。「生計を一にする」とは、自分が親族の生活費をまかなっているケースです。

もちろん、家族や親族の医療費を合算する場合、共働き夫婦であっても医療費控除を受けられるのは1人です。いくら税金が減るか(もしくはいくら還付されるか)は、次の表のように「一定金額を超えた医療費×所得税率」で決まるため、夫婦のうち所得税率の高い(=所得の多い)ほうが受けると、節税効果が高くなります。