「ダイヤモンド」が創刊した1913年は、まさに福沢が電力会社を中心に続々と会社を設立していた時期。ダイヤモンド社の創業者である石山賢吉は慶應の同窓という縁もあり、福沢から経営資金の支援を受けている。また、福沢は投資指南や会社の分析法、財界人批評などの記事を毎号のように寄せるほか、多くの財界人を誌面に紹介し、多大な協力をしている。

もっとも、「成り金」として名をはせた福沢だが、売名行為的な寄付などは一切受け付けず、意味のあることにしか金は使わないという金銭哲学を持っていたという(パンローリング刊『福澤桃介式』より)。その意味では、創刊間もない「ダイヤモンド」は福沢に随分見込まれていたようだ。

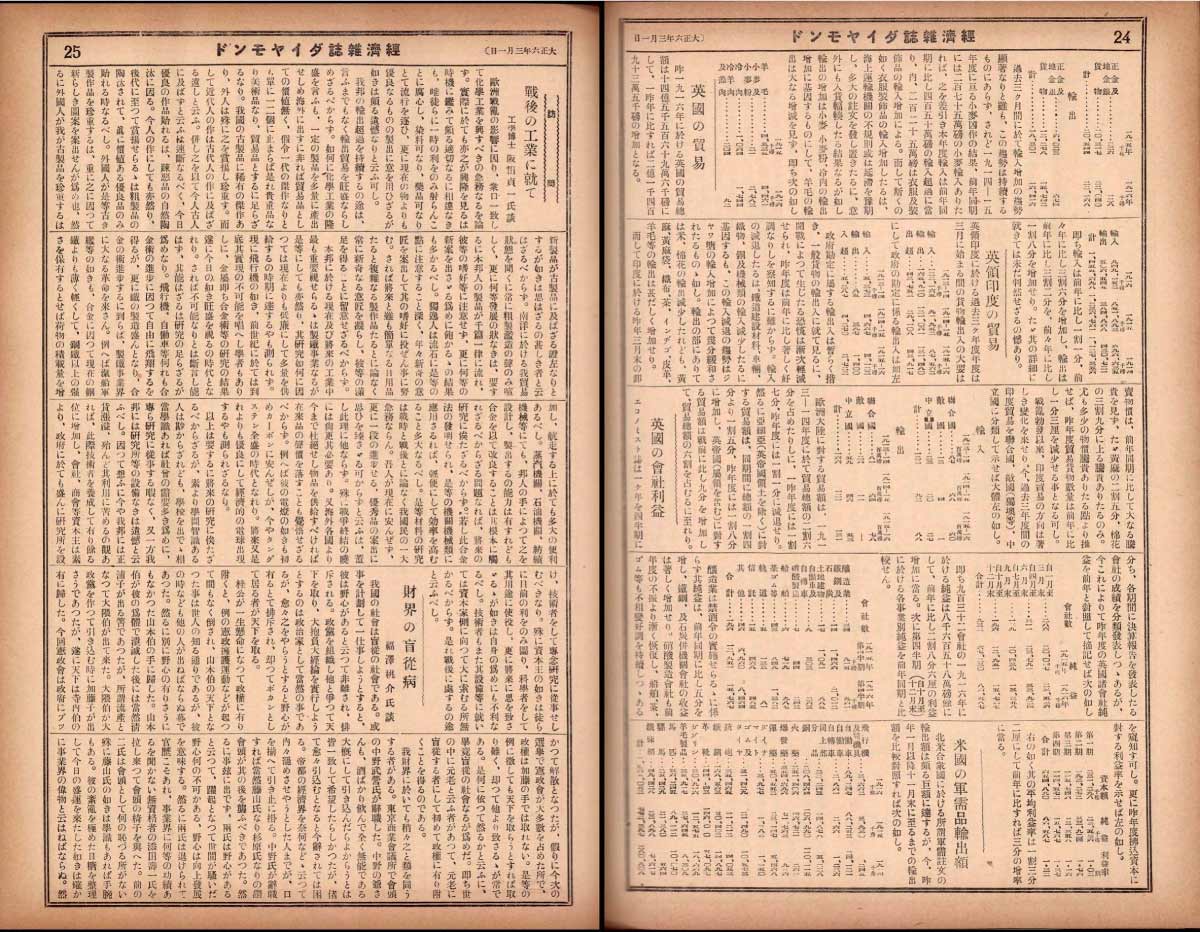

さて、福沢の筆致や発言は示唆に富んでいるが、往々にして過激である。「ダイヤモンド」1917年3月1日号掲載の「財界の盲従病」と題された談話記事もその一つ。日本社会は「元老」と呼ばれるような功績のある長老に盲従する者ばかりだと警告する。

そんな元老の代表格が、政界では山縣有朋、実業界では渋沢栄一だと福沢は名指しする。「渋沢の門下でなければ人でないかのごとき取り扱いは、ちと笑止と言わねばならぬ」と、「日本資本主義の父」と称される大実業家に対して容赦なく苦言を呈している。

例えば、東京商業会議所(現東京商工会議所)の会頭人事。渋沢が初代会頭を務めた同氏肝いりの組織だが、当時、2代目会頭の中野武営が辞めることになり、後任人事が注目されていた。ところが藤山雷太、杉原栄三郎という2人の副会頭を差し置いて、元大蔵官僚の添田壽一に決まりつつあることを、渋沢の息がかかった人事だと断じている。「事業界に何らの功績あるを聞かない無資格者」である添田を会頭として拝み奉るのは、社会全体が渋沢への「盲従という病気」にかかっている証拠だというのである。

そして、こうした指摘が通じたのか、この記事から4カ月後、会頭には藤山が就任している。

「腹では反対を唱えながら、面と向かっては賛成の意を表する。いつもこんな表裏相反する行動を出でねばならぬとは、日本人も憫然( びんぜん )の至りではないか」と福沢は嘆く。それにしても、権力を持つ長老の意向を忖度しながら事が進んでいくという構図が、100年前も今も変わっていないのは、情けない限りである。(敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)

元老に盲従する者だけが

政権にありつける

1917年3月1日号より

わが国の社会は盲従の社会である。あることを計画して一仕事しようとすると、彼は野心があるといって非難され、排斥される。政党を組織し他と争って天下を取り、大抱負大経綸を実行しようとするのは政治家として当然のことであるが、いよいよこれをやろうとすると野心があるとて排斥され、かえってポカンとしている者が天下を取る。

桂公(桂太郎・公爵:第11、13、15代首相、以下かっこ内はダイヤモンド編集部注)が一生懸命になって政権にありつくと、例の憲政擁護運動などが起こって間もなく倒され、山本伯(山本権兵衛・伯爵:第16、22代首相)の天下となったことは世人の知る通りであるが、彼のときなども他の人が出ねばならぬ幕であった。しかるに別に野心のありそうもなかった山本伯の手に帰した。

山本伯がかの体たらくで壊滅した後には当然、清浦子(清浦奎吾・子爵、後に伯爵:第23代首相)が出るはずであったが、いわゆる流産となって大隈伯(大隈重信・伯爵、後に侯爵:第8、17代首相)が出てきた。大隈伯が大政党をつくって引き込むときに加藤子(加藤隆義・子爵:海軍大将)が出そうであったが、ついに天下は寺内伯(寺内正毅・伯爵:第18代首相)の有に帰した。