Photo by HasegawaKoukou

Photo by HasegawaKoukou

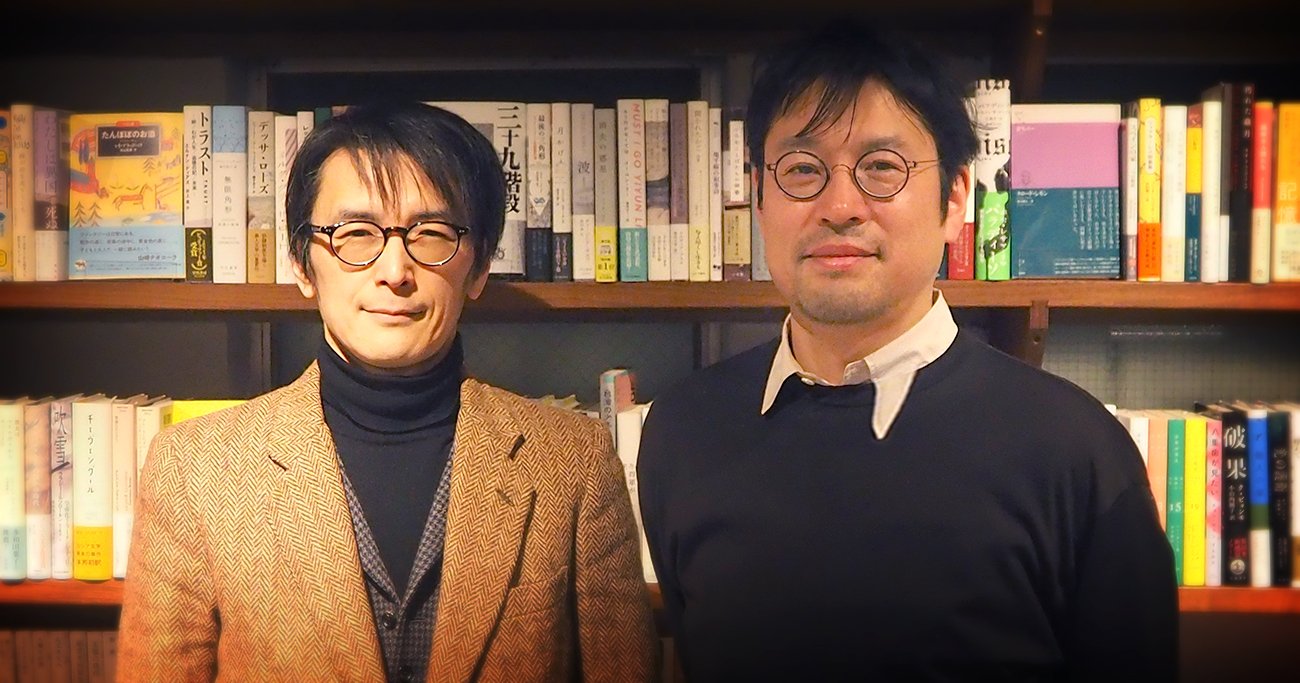

料理をほとんどしない人、したくても時間がない人、あるいは、苦手意識や苦痛を感じながら料理をしている人……。映画批評が専門で、料理にも造詣が深い三浦哲哉氏が出版した『自炊者になるための26週』が好評を博している。今回、三浦氏と、東京大学大学院教授であり、『暇と退屈の倫理学』(新潮社)などの著書でも知られる哲学者、國分功一郎氏が、東京都・三鷹市のUNITEにて対談。旧知の間柄でもある両者が、料理、献立、哲学、現代思想、『美味しんぼ』、揚げ物の油をどうするか問題など、トピックを縦横に往来しながら、「自炊」の奥深い楽しみを語り合った。(文・構成/奥田由意、編集・撮影/ダイヤモンド社 編集委員 長谷川幸光、協力/UNITE)

「ホモ・サピエンス」の「サピエンス」は

ラテン語の「味わうこと」に由来する

國分功一郎氏(以下、國分) 三浦君とは大学院時代からの知り合いですが、昔から料理が上手で、会うたびに食べ物の話をしていたのをおぼえています。僕もいろいろな本を書いてきましたが、実は、ほとんど「食べること」から考えているんです。

三浦哲哉氏(以下、三浦) たしかに國分さんは、哲学の本でも、解説の具体例が食べ物ばかりですね(笑)。例えば、「スロー・フード」の定義が間違っている、と指摘した際の解説の例も、ハンバーグでした。

これこそが「スロー・フード」と言うときの必然性であり、むしろ(スピノザの定義に従って)「インフォ・リッチ・フード」と呼ばれるべきだと。

國分さんがこのように、食べ物の具体例とともに、さまざまな本で語ってきた概念を私も自分なりに咀嚼(そしゃく)し、血肉化しようとしてきたので、今回、『自炊者になるための26週』の本の帯に掲載する推薦文をお願いしました。

こう書いてくださいました。これは、ジョルジョ・アガンベン(※)の本、『Taste』(未邦訳)の主張と関連しているということですね。

※ジョルジョ・アガンベン(Giorgio Agamben)……イタリアの政治哲学者。主要著書に『中味のない人間』『幼児期と歴史』『言葉と死』『目的なき手段』(邦訳『人権のかなたに ―政治哲学ノート』)『残りの時』『イタリア的カテゴリー』『カルマン』など

國分 三浦君の本の序文を読んだ瞬間、アガンベンの主張を思い出したんです。この本は、西洋的な哲学によって覆い隠されていた、本来の「賢さ(知)=味わう」を明らかにしているんだと。

どういうことかといいますと、人類を指す「ホモ・サピエンス/homo sapiens」の「sapiens」というのは、ラテン語の「sapor(味わうこと)」という言葉に由来するのだそうです。

三浦 私も、國分さんにお聞きして『Taste』を読むまで、まったく知らなかったので、びっくりしました。

國分 また、ギリシャ語のソフォス「sophos」も、「知」や「賢さ」など、技術的に熟練していることを意味するのですが、これも語源的には「sapio(味わう)」の仲間だそうです。

つまり、ラテン語とギリシャ語では、もともと、「賢さ(知)」と「味わうこと」が、意味的に密接に結び付いていた。ところがその後、両者は分割された。分割を前提にしてつくられた学問が「西洋哲学」や「美学」であると、アガンベンは言うんです。

「哲学(philosophy)」は、ご存じの通り、ギリシャ語で「知(sophia )を愛する(philo)」が語源です。哲学というのは思想なので、「知(sophia)」だけで定義してもいいはずなのに、西洋では哲学を「知を愛する」と定義した。

なぜか? それは、「知」と「楽しむこと、味わうこと」が分割されてしまった以上、知は必ずしも楽しいものではなくなったからです。必ずしも知は楽しいわけではないが、とにかく私は知を楽しみ、味わう、それが「知を愛する=哲学」である、と。これがアガンベンの言っていることです。

三浦君の本に関する対談なのに、「哲学」の定義について熱弁を振るってしまいました(笑)。なぜそうなったかと言いますと、三浦君のこの本(『自炊者になるための26週』)に、例えば、「自炊は楽しい、と心から思います。うまくなったから楽しい、ということではありません」とありますね。料理というのは、腕を磨くためのつらい期間を経て、技術を身に着けて、ようやく楽しくなる、というわけではない。

つまり、三浦君の中では、「料理の技術(知)」と「楽しむこと」が分割されていない。