かつて世界ヘビー級統一王座に君臨し、ボクシング史上「最も記憶に残る」存在であるマイク・タイソン。彼は栄光と転落を繰り返し、リング上だけでなく、私生活においても暴力、薬物、女性問題などで数々のセンセーションを巻き起こしてきました。そんなタイソンの規格外の仰天エピソードを彼の著書『真相:マイク・タイソン自伝』から4回にわたってお届けします。今回は、タイソンがなぜこれほど破天荒な人間になったのか、その少年時代にルーツを探ります。

殺るか殺られるかの少年時代

ニューヨークのブルックリンで生まれたマイク・タイソン。彼の誕生後、一家は貧民街を転々とし、落ち着いた先はニューヨークで最も危険な地区とされるブランズヴィルだった。父親はタイソンが生まれてからすぐに家を出てしまった。母親は大学に通うほどのインテリだったが、父親の看病のために中退。彼女の友人はほとんどが売春婦で、毎週末にやってきては乱痴気パーティを繰り広げる。そしてタイソン自身の友達もならず者ばかりだった──。

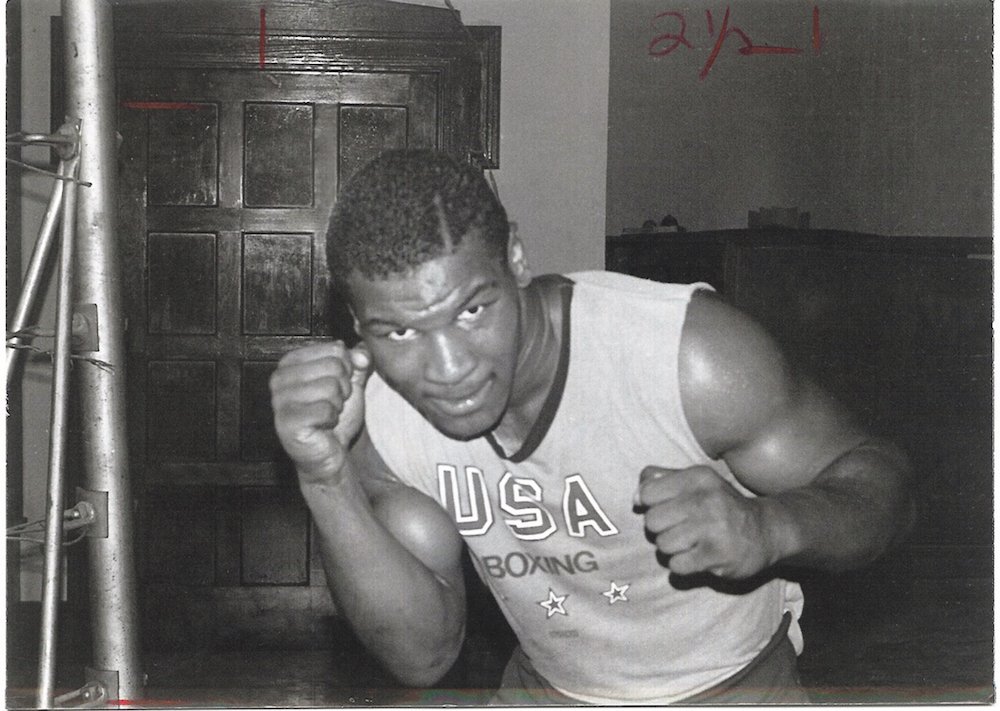

信じがたいがこれが13歳のときのタイソン。日本の中学生に当たる年齢で、すでに数々の恐るべき修羅場をくぐり抜けてきている。

信じがたいがこれが13歳のときのタイソン。日本の中学生に当たる年齢で、すでに数々の恐るべき修羅場をくぐり抜けてきている。

[以下『真相:マイク・タイソン自伝』より]

俺たちは〈ピューマ・ボーイズ〉と呼ばれているやつらともめていた。1976年のことだ。俺はブルックリンのブラウンズヴィルに住んでいた。当時、俺は〈ザ・キャッツ〉と呼ばれるラトランド・ロードの連中とつるんでいた。クラウン・ハイツの近くにいるカリブ海出身の一団だ。俺たちは押し込み強盗団で、仲間が〈ピューマ〉のやつらと言い争いになったから、加勢しようと公園に駆けつけたんだ。ふだんは銃を使ったりしなかったが、仲間のためだ、ひと山盗んできた。拳銃数丁に357マグナム1丁、第一次世界大戦時に使われていた銃剣つきの長いM1ライフルが1丁。人家に侵入すると思わぬ掘り出し物があるものだ。

というわけで、俺たちは銃をかかえたまま路上を歩いていたというのに、誰も注意を払わず、俺たちを止めるおまわりも近くにいなかった。

「おい、あっちへ行ったぞ!」ロンというハイチ系の仲間が言った。〈ピューマ〉の野郎だ。駆けだすと、モーゼが紅海を分けたときみたいに、公園の群衆がふたつに割れた。いい判断だった。なぜって、仲間の一人が発砲を開始したからだ。「バーン!」銃声を聞いて、みんなあわてて逃げ出した。

歩き続けるうち、〈ピューマ・ボーイズ〉の何人かが通りに停まっている車と車のあいだに隠れていることに気がついた。M1ライフルを手にすばやく振り返ると、拳銃を持ったでかい男が俺に狙いを定めていた。

「いったい何をしているんだ、こんなところで?」と、そいつは言った。俺の兄貴のロドニーだった。「さっさと家に戻れ!」

そのまま公園を出て、家に帰った。まだ10歳の頃の話だ。

***

歳を経るごとに犯罪行為も少しずつ激化していった。街のルールを理解せずに、みんないいカモだと思っていた。手を出してはならない特別な人種がいるなんて知らなかった。

俺は安アパートに住んでいたが、同じ建物に住んでいるみんなから盗んだ。誰も俺が泥棒だとは気づいていない。何人かはおふくろの友達だった。彼女たちは生活保護手当の小切手を換金して酒を買い、おふくろのところへ来て酒を飲んで遊んでいった。俺は自分の部屋から非常階段を上ってほかの部屋に忍び込み、手当たり次第に物を盗んだ。あるとき、部屋に帰って盗難に気づいたそこの奥さんが、走って、おふくろのところへ戻ってきて、「ローナ、ローナ、みんな持っていかれちゃった。ベビーフードまで!」

彼女たちが帰ると、おふくろが俺の部屋に入ってきた。

「お見通しだよ。お前なんだろ?」

「俺じゃないよ、母ちゃん。ほら見てくれ」と、俺は言った。盗んだものは屋根の上に隠していたんだ。

「俺はずっとこの部屋にいたよ」

「いや、お前は正真正銘の盗っ人だ。私は生まれてから人様の物に手をつけたことは一度だってないのに。いったい誰に似たんだろうね」

なんてこった。自分の母親からこんなことを言われるなんて、信じられるか? 家族は俺に絶望していたんだ。俺は犯罪者の人生へまっしぐらと、みんなが思っていた。姉貴はしょっちゅう俺に、「飛べない鳥はどんな鳥? 答えは囚人(ジェイルバード)! 囚人よ!」と言っていた。

悪い噂が立ち、近所の人々は俺を毛嫌いし始めた。

それでも、悪行は止まらなかった。チェーンをつかんで持ち主を階段から引きずり落としても平気だった。かまうもんか。俺にはこのチェーンが必要なんだ。情けをかける必要がどこにある? 俺は誰からも情けをかけてもらったことなんてない。

いつか殺されるかもしれない。別にかまわなかった。どのみち16歳まで生きられるとは思っていなかった。不良どもからは勇敢な男として尊敬されるようになった。もちろん、こんなのは本当の勇気じゃない。ただ頭のネジが外れていただけだ。それは自分でもわかっていた。

(次回は、ヒップホップ界のカリスマとタイソンの友情物語です。お楽しみに!)