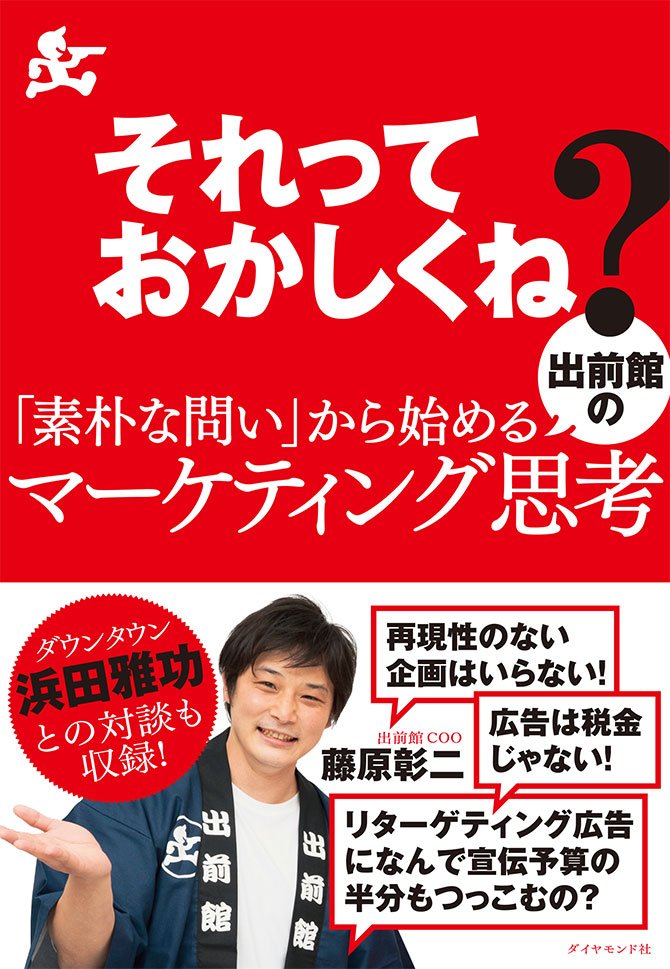

2020年3月、外資企業の大攻勢に苦しむ「出前館」に、30代の若きマーケターがやってきた。元キックボクサーにして、15年間にわたりネット広告やマーケティングの世界に身を置いてきた藤原彰二氏。DX(デジタル・トランスフォーメーション)を積極的に進め、IT業界で注目される人物だ。同年6月には同社ナンバー2の取締役/COOに就任して大胆な社内改革を敢行。ダウンタウン浜田雅功を起用した「スーダラ節」の替え歌CMを世に送り出し、売上・利用者数・加盟店数の飛躍的な拡大につなげた。そこまで明かして大丈夫? というくらい出前館の改革を詳細に記した初の著書『それっておかしくね? 「素朴な問い」から始める出前館のマーケティング思考』(ダイヤモンド社)刊行を記念して藤原氏にインタビューする。

(取材/稲田豊史 撮影/吉場正和)

藤原彰二氏

藤原彰二氏

出前館社員の声を拾って執筆

――本書には藤原さんが出前館に来て以降の組織の「変化」が克明に記されています。なぜ本を書こうと思ったのですか。

藤原彰二(以下、藤原) 出前館は20年以上の歴史がある、フードデリバリー業界ではかなり古い会社なんですが、実は昨年からものすごい勢いでDX化を進めているんですよ。なぜそうする必要があったのか、そのために経営陣がどういう方針を打ち立て、社員がどう奮闘し、結果として躍進できたのか。その「頑張り」みたいなものを記録しておきたいと思いまして。端的に言えば、我々が外資のグローバル企業とどう戦っているかですね。そこに僕個人の想いも乗せて書きました。

――執筆にあたっては、藤原さん自身が社内外の関係者にヒアリングし、そこで得たコメントも本文に反映しているんですね。

藤原 僕だけの主観ではなく、現場の声を交えることで出前館のリアルな姿を映し出したかったんですよ。ただ社員の場合、COOである僕が目の前にいるので、いいことしか言わなかったでしょうけど(笑)。「ここはダメですよね」といった話をもっと聞きたかったのは正直なところです。ただ、「あの時、彼らはこういうふうに考えて行動してくれてたんだな」と振り返ることができましたし、経営者としては「前に進みながら横もちゃんと見なきゃいけない」と気づかされました。

浜ちゃんが「スーダラ節」の替え歌を歌うCM、「Demae-canの歌」篇を担当してくれた電通のクリエーティブディレクター・見市沖さんとも、本の中で対談させてもらいました。普段、外部の方とのビジネスについて後から振り返ることはないんです。なので「どうしてあの時、そう思ったんですか?」みたいな質問ができたのは、すごく意義がありました。

本には僕のマーケターとしてのキャリア遍歴や僕なりの仕事論も一応書かせてもらいました。でもこれはお金儲けが目的ではないですよ。印税は僕個人ではなく出前館に入るんで、そこはお許しください(笑)。

何も考えずに引き継ぎ業務をする、「それっておかしくね?」

――本のタイトルにある「それっておかしくね?」の意味は?

藤原 デジタルマーケティングの手法は日進月歩で、そのテクニックは日々変化・進化してるんですが、仕事をする上で根本に置くべきスタンスって、すごく普遍的でシンプルなものだと思うんですよ。それが「それっておかしくね?」精神です。皆が当たり前だと思い込んでいることに素朴な疑問を投げかける。常識の裏側を丁寧に探っていくと、ビジネスチャンスという鉱脈に行き当たるんです。とはいえ、そんなに高尚な話でもないんです。一番身近なのは業務の「引き継ぎ」ですね。

――引き継ぎ?

藤原 前任者がやっていたことを、なんの考えもなくただ引き継いではいけないということです。前任者がそうしていた理由は何かしらあるはずなので、それにどんな意味があるのかを、まずちゃんと考える。それに意味がないなら即刻やめる。理由や妥当性がないのに連綿と引き継がれてる無駄な業務って、世の中にたくさんありますよね。それを考え直す。疑ってみる。

――本の第1章は、藤原さんが出前館に出社した初日に「それっておかしくね?」案件に遭遇している描写から始まりますね。以降、さまざまな局面で「それっておかしくね?」が連発され、古い企業体質が次々と刷新されていきます。

藤原 今やっていることに「何かおかしいな」と感じ、変えるために方法を考える。そのプロセスを踏んではじめて答えが見つかると思うんですよ。だけど、世の中には先に答えを知ろうとする人が多すぎる。ビジネスにあらかじめ用意された答えなんてないのに。

過去には、僕のもとに相談と称して「どうしたらいいですか?」って聞いてくる人が多かったんですよ。主語が自分じゃない。本来は「これこれこういう理由で私はこうしたいと思っているんですが」と会話することが大事なのに。

できる人は必ず具体的な自分のアイデアを持ってきます。だいたい3つくらい用意してくれますね。うち2つは明らかに捨て案ですが、それでいいんです。通したい案がどれなのかは、聞いていれば大体わかるんで。

――部下が上司に「どうしたらいいですか?」と聞きに来るのが筋違いなのだとすると、上司の役割とは何でしょうか。

藤原 あえて言うなら、「これをやると失敗するぞ」と教えてあげることです。上司だって答えは知りません。だけど上司のほうが部下より年次を重ねている分、失敗経験が多い。成功の仕方はわからなくても、失敗することはわかる。そこが上司の強みじゃないでしょうか。

一番大事なのはローカライズすること

――ウーバーイーツをはじめ、日本のフードデリバリー業界は今、熾烈なシェア争いが繰り広げられています。

藤原 外資には外資の、日本企業には日本企業の素晴らしさがそれぞれにあります。一例を出せば、外資は合理性に長けているし、日本企業はおもてなしに長けている。外資は日本企業の長所を真似ればいいし、日本企業は外資の長所を真似ればいい。その上で、どちらがいいかはユーザーが選ぶことです。

ただ、外資が日本市場に進出するにしろ、日本企業が海外に進出するにしろ、一番大事なのはその国に合わせること、つまりローカライズだと思います。出前館はまだ国内市場のみですが、47都道府県それぞれの地域特性に合わせた施策や展開を行っているという意味で、常日頃からローカライズをすごく意識している会社なんですよ。

――攻勢をかけてくる外資に対して、出前館の強みはどこにあるのでしょう。

藤原 いくつもありますが、第一は20年の歴史に裏打ちされた配達品質と、ユーザーからの信頼ですね。それこそローカライズに関わることですが、料理が届いて食べてもらうところまでが日本の食文化なんですよ。そこには配達員の身だしなみなんかも含まれているわけで。

ちょっと違う話ですが、すこし古めかしいフードコートに出しているフランチャイズのお店って、あまりおいしくないと感じませんか? 同じ料理が出されていても、きれいな路面店で食べるよりも、なんだか食事の満足度が低い。つまり「食」というのは料理そのものに感じる味覚だけが本質じゃない。視覚や触覚や嗅覚も大いに関わっている。出前館はそういうところを大事にしていきたいんですよ。

数年前に外資が日本に進出してきたとき、出前館が彼らと同じような合理性重視の方策をとっていたら、今の躍進はなかったでしょう。DX化を進めつつも、「歴史」とか「信頼」みたいな古い企業ならではの戦い方が功を奏したとも言えるのです。

「1対N」から「1対1」のサービスへ

――フードデリバリー市場に限らず、あらゆる分野のビジネスがグローバル化されています。その中で日本のビジネスマンが心がけるべき点とは。

藤原 スペシャルに難しい質問ですね(笑)。ジャッジのスピード感、できる人にどんどん仕事を任せるなど色々あるでしょうが、ひとつはこだわりを1回捨てることです。

たとえばフードデリバリーだったら、かつて日本では料理を車とバイクでしか運びませんでした。マウンテンバイクで運ぶという概念がなかったんですね。だけどマウンテンバイクでも運んでいいんじゃない? となった瞬間に、配達員は「フィットネス×デリバリー」でお金がもらえます、という話になりますよね。

オーダーにしても、現状は何かを食べたいと思ってタイミングで注文するのが普通ですが、いま注文しておいて翌日食べたいという方だって当然いらっしゃいます。割合としては少ないかもしれないですが、定期的にデリバリーしてもらいたい方もいる。「毎週何曜日の何時にこのメニューを」といった指定ですね。コロナ禍でリモートワークの方も増えましたから、給食みたいに日替わりランチを毎日定時に食べたいというニーズだってあるかもしれない。そういう時に、毎日いちいち30分前に注文するのは面倒じゃないですか。

かつて企業が提供するサービスは「1対N」が主流でした。デリバリーで言うなら、10人のお客さんに同じ10個のものをどれだけ効率的に早く配達できるかという勝負。だけど今は、ユーザー一人ひとりの異なるニーズに合わせた「1対1」のサービスが求められています。人々の生活が多様化した結果、求められるのは万人に受けるサービスではなくなった。つまり「1対1」を意識しなければ、グローバルマーケットで生き残っていけないのだと思います。

古い会社を「変えたい」人に読んでほしい

――初の著書で苦労した点はどこですか。

藤原 全部大変でした(笑)。でもひとつ言うなら、知らない人にわかりやすく伝えることの難しさを痛感しました。デジタルマーケティング業界では当たり前のように使っている用語や概念を、その業界にはいない方も読まれるビジネス書でどう説明するか。

そもそも「デジタルトランスフォーメーション」って言葉自体が、よくわからないじゃないですか。これは僕らの反省も込めてなんですが、本当はもっと簡単に説明できるのに、より難しく伝えちゃってる側面がある。そりゃあ国のIT化も進みませんよね。先日もデジタル庁が「アジャイルで」と言ってましたけど、いやいや、それ僕らの業界の人間しかわからんがなと(笑)。

*アジャイル…小さな開発期間単位を採用して実装とテストを繰り返し、リスクを最小化させる手法

今は「デジタルに精通する人を雇いなさい」という流れになっていますが、本質はそこじゃない。正しくは「デジタルに精通している人が、精通していない人にわかりやすく説明しなさい」なんだと思います。

「わかりやすく説明しなければ」というのは、実は出前館に来て強く感じたことでもありました。古い会社ですし、加盟店さんをはじめとした顧客も含めてIT化が立ち遅れていたからです。最初はCRM(Customer Relationship Management/顧客関係管理)と言ったところで、社員は「?」という反応でした。

――そんな状況だったにもかかわらず、IDマーケティングを推進し、「データ判断主義」を会社に根付かせたんですね。

藤原 そういった意味では、古い体質の会社でやきもきしている方には、体制をどう変えていくのかの参考にしてもらいたい本です。外資系企業の方には日本企業の良さを知っていただきたいとも思います。

あとはそうですね、僕は若い人にどんどん偉くなってもらいたいと考えているので、とにかく若い人が手に取ってくれると嬉しいです。僕はもう37歳のおっさんですから(笑)。