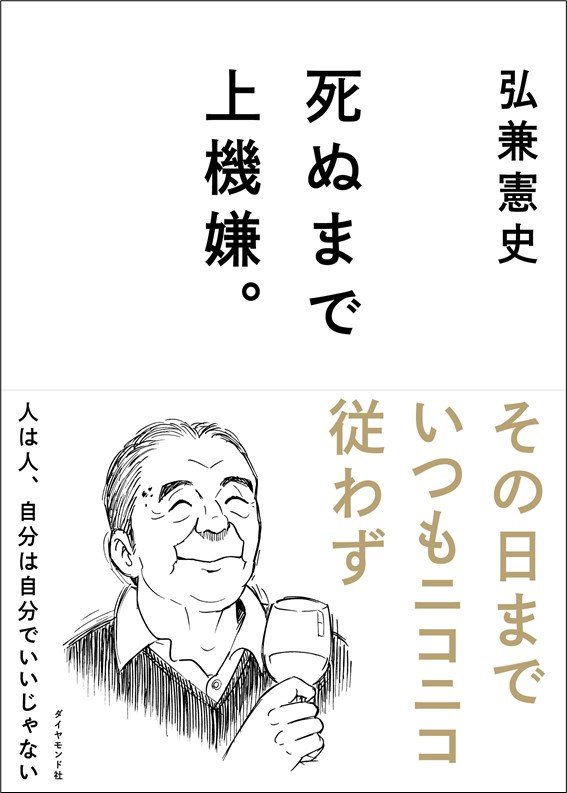

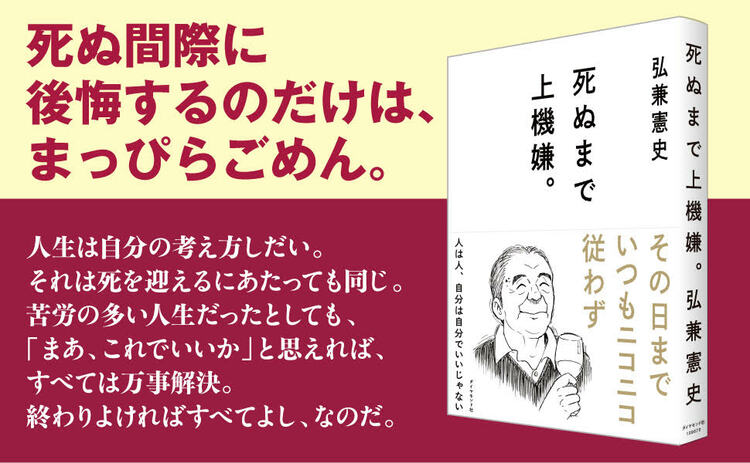

壁を超えたら人生で一番幸せな20年が待っていると説く『80歳の壁』が話題になっている今、ぜひ参考にしたいのが、元会社員で『島耕作』シリーズや『黄昏流星群』など数々のヒット作で悲喜こもごもの人生模様を描いてきた漫画家・弘兼憲史氏の著書『死ぬまで上機嫌。』(ダイヤモンド社)だ。弘兼氏のさまざまな経験・知見をもとに、死ぬまで上機嫌に人生を謳歌するコツを説いている。現役世代も、いずれ訪れる70代、80代を見据えて生きることは有益だ。コロナ禍で「いつ死んでもおかしくない」という状況を目の当たりにして、どのように「今を生きる」かは、世代を問わず、誰にとっても大事な課題なのだ。人生には悩みもあれば、不満もあるが、それでも人生を楽しむには“考え方のコツ”が要る。『死ぬまで上機嫌。』には、そのヒントが満載だ。

※本稿は、『死ぬまで上機嫌。』より一部を抜粋・編集したものです。

作:弘兼憲史 「その日まで、いつもニコニコ、従わず」

作:弘兼憲史 「その日まで、いつもニコニコ、従わず」

介護にまつわる深刻なリスク

ここからは少し深刻な、夫婦の行く末について考えていきたいと思います。『死ぬまで上機嫌。』の22ページで「8割の人は認知症の状態で晩年を生きることになる」ことに触れました。結婚している人は、長生きすればするほど、夫婦のいずれかもしくは両者が認知症になる可能性があります。その場合は、必然的にもう一人が介護を担うことになるでしょう。

今の日本では、主に65歳以上の高齢者が高齢者を介護する「老老介護」、さらには認知症高齢者が認知症高齢者を介護する「認認介護」が社会問題となっています。国民生活基礎調査(2016年)の「要介護者等と同居の主な介護者の年齢組合せ別の割合」を見ると、65歳以上同士が54.7%、75歳以上同士が30.2%となっています。老老介護が今後増加するのは確実視されています。

介護は体力的にも精神的にも大きな負担ですから、介護ストレスが原因で認知症になるリスクも高まります。老老介護が増えれば、認認介護も増えていくという悪循環です。

介護リスクに備えて男性がやっておくべきこと

こうした介護リスクに備えるには、介護サービスの力を借りることも大事ですが、介護サービスに家事のサポートまで期待するわけにはいきません。家事に不慣れな男性は、できるだけ早く料理、洗濯、掃除、ゴミ出しなどの家事をひと通りこなせるようにしておきたいところです。もっというと、介護という大変な状況を乗り越えるだけの精神的な強さを身につけておきたい。要するに、大変な状況を笑ってしまえる精神力が大切になると思うのです。

97歳になる僕の母親は、大阪の介護施設で生活しています。母親は認知症を患っていることもあってか、会いに行くといつも愚痴を聞かされます。「ここにいると、私はいつもいじめられる。お前がお金をケチったせいで、ひどい目に遭っているよ」。そこは利用料も高額な部屋なのですが、母親はそんな不満を口にします。「じゃあ、いつもどんな意地悪をされているの?」と聞くと、次のように答えます。

「ご飯を食べるときに、私のぶんだけみんなの余りもののご飯をおかゆにして持ってくるのよ」。それは母親が食べやすいように、スタッフのみなさんがわざわざおかゆにしてくださっているのですが、残念ながら本人には伝わっていないようなのです。僕が諭しても納得しないどころか、もっとひどい目に遭っていると訴えます。「この前は、施設の連中が私の顔に味噌汁をぺたぺた塗りつけてきたんだよ」。ここまでくると完全な妄想です。

できるだけ笑って受け流す

母親にとっては、介護施設での生活がストレスなのでしょう。とにかくマイナス思考で頭がいっぱいになっているのです。別の日に会いに行ったときには、いきなりおかしなことを切り出されました。「おまえ、あの7000万円はどうしたんだ?。7000万円といわれても、なんのことやらさっぱりわかりません。「え、7000万円ってなんのこと?」。よくよく話を聞くと、母親の頭の中で、なんと僕は日本の国家転覆を目論む革命家になっていました。集めた7000万円の資金を他のメンバーから狙われているから、気をつけろという話だったようです。

次に訪ねたときには、とうとう僕自身のことがわからなくなってしまいました。一緒につき添っていた姉が、「憲史が来たよ」と呼びかけると、母親はこう即答しました。「憲史、あれはもう死んだよ」。死んだといわれてもショックを感じませんでした。むしろ思わず吹き出してしまいました。もう笑い飛ばすしかありません。

「おいおい、オレは生きているよ。おふくろ、ひどいじゃないか!」。そう笑いながらツッコみを入れます。隣の姉を見ると、やはり大爆笑していました。僕も姉も似たような性格なので、こんなときには深刻な顔をして悲しむよりも笑ってしまうのです。

もちろん、母親は手厚い介護サービスを受けている状況があり、僕が会いに行くのは限られた機会だけ。だからこそ笑える余裕があるといわれれば、それはそうなのかもしれません。深刻に受け止めたら、もっとつらくなるから、できるだけ笑って受け流す。これは、僕が体験的に身につけてきた処世術でもあります。

※本稿は、『死ぬまで上機嫌。』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。