なぜ、「正論」を主張しても、組織は1ミリも動かないのか? 人と組織を動かすためには、「上司は保身をはかる」「部署間対立は避けられない」「権力がなければ変革はできない」といった、身も蓋もない現実(人間心理・組織力学)に対する深い洞察に基づいた、「ヒューマン・スキル」=「ディープ・スキル」を磨く必要があります。4000人超のリーダーをサポートしてきたコンサルタントである石川明さんが、現場で学んできた「ディープ・スキル」を解説します(本連載は『Deep Skill ディープ・スキル』(石川明・著)から抜粋・編集してお届けします)。

写真はイメージです。 Photo: Adobe Stock

写真はイメージです。 Photo: Adobe Stock

なぜ、リーダーは「曖昧な指示」をするのか?

近年、「言語化力」の重要性が指摘されています。

これは実にもっともなことで、自分が頭の中で考えていることを言葉にして、それを相手が理解しやすいように整理して伝える「言語化力」は、ビジネスパーソンが仕事をしていくうえで欠かせないものです。

特に、経営層やマネジメント層にとって、この能力の有無は死活問題と言っても過言ではありません。部下に仕事を指示・依頼する立場なのですから、やってほしい仕事の内容を明確に言語化し、部下の経験・知識に応じて臨機応変に伝え方を変える必要があるのは当然のこと。その能力に欠ける人にマネジメントは不可能と言ってもいいでしょう。

ただ、これはそれほど簡単な話ではありません。

特に、新規事業を推進するときには、その難易度は一気に跳ね上がります。

これは、当たり前のことです。社内で誰も経験したことのない事業だからこそ「新規事業」と言うのです。当然、社内には「共通認識」も「共通言語」もないため、そもそも話が通じにくいうえに、経営陣にとっても“雲をつかむような話”ですから、それを明確に「言語化」するのも至難のわざ。その結果、およそ次のような曖昧な指示が出されることになるわけです。

「従来の枠組みに捉われず、自由な発想で新規事業の可能性を考えてほしい」

「次世代に向けてデジタルへの取り組みを強化してほしい」

「海外展開の可能性について検討してくれ」

これでは、趣旨はわかるものの、何から手をつければいいのか、具体的なイメージはまったく伝わってきません。

このような「言語化」が不十分な指示が、そのまま現場に降りてくると、担当者としては戸惑うほかないでしょう。「もっと明確に指示を出すべきだろう。これでは、単なる“丸投げ”じゃないか」と批判したくなるのも無理のないことです。

「言葉」がビジネスを

台無しにするメカニズム

しかし、それを指摘することが無意味なのは言うまでもありません。

「もっと明確な指示を出してほしい」と求めても、「なるほど、その通りだ。改めて自分でしっかり考えてから指示を出すよ」という上役はまずいません。

というか、彼らにとっても“雲をつかむような話”なのだから、そもそも「明確な指示」を出すなど無理な話です。せいぜい「生意気なヤツだ」とか「面倒なことを言うヤツだ」と思われるのがオチです。

「ならば……」と、「従来の枠組みに捉われず、自由な発想で考えてほしい」という言葉を信じて、とにかく新規事業のアイデアを出そうとする人もいます。

実に健気な対応と言えますが、たいていの場合、これがネガティブな状況を生み出します。なぜなら、「従来の枠組みに捉われず、自由な発想で考えてほしい」という言葉とは裏腹に、指示を出した上役の中には、本人も明確には自覚できていない、ぼんやりとした「思い」や「考え」が存在するからです(自覚できていないからこそ、言語化できていないわけです)。

担当者にすれば、言語化されていない上役の「頭の中」などわかるはずがありませんから、必然的に、外れた提案をする可能性が高くなります。そして、そのような提案に対して、上役は拒否感を示すという結果を招くのです。

これに反発を覚えない担当者はいません。

「従来の枠組みに捉われず、自由な発想で考えてほしい」という言葉は嘘だったのか、と不信感をもつだけ。その後、上役の要望を受けつつ、事業計画を練ったとしても、そこに熱がこもることはほとんど期待できないでしょう。

それでは、とてもではありませんが、新規事業がうまくいくとは思えません。これも、多くの企業で新規事業が失敗に終わるメカニズムのひとつなのです。

「フェアウェイ」と「OBゾーン」を明確にする

上役の「言語化能力」の不足を憂いても仕方がない。

かといって、上役の「言葉」を真に受けてもいけない。

では、担当者は一体どうすべきなのでしょうか?

上役の「言語化」をサポートすればいいのです。どんなに曖昧な指示であっても、その指示を出した上役の中には、なんらかの「思い」や「考え」が必ずあります。上役との対話を通して、それらに輪郭を与えるのです。

それは、私のコンサルタントとしての仕事の一部でもあります。

私の仕事は、社外のスタッフとして、社内の新規事業検討を支援することですので、社内の担当者とは立場が違います。しかし、経営陣から私に対して出される要望も、ほとんどの場合、曖昧です。何をもって「新規事業と呼ぶか」すら、明確になっていないことがほとんどなのが実情なのです。

でも、もちろん「そんな曖昧な指示ではお仕事として請けかねます」とは言いません。その方との対話を通じて、どんな新規事業をイメージしているのか、という「思い」や「考え」を少しずつ明らかにしていくところから仕事を始めるわけです。そこで、ここでは私なりの方法をお伝えしたいと思います。

この対話において、私が意識するのは次の2つ。これをある程度明確にすることができれば、相手が自覚できていない「思い」や「考え」の輪郭が見えてくるのです。

1 どこが「フェアウェイ」か?

2 どこが「OBゾーン」か?

いきなり、「フェアウェイ」「OBゾーン」というゴルフ用語が出てきて、面食らうかもしれませんが、言わんとすることはシンプルです。

【図1】のように、「フェアウェイ」とは、ティグラウンドからグリーンまでの芝を短く刈り込んだエリアのことを指します。ここにボールを乗せることができれば、芝が長く伸びている「ラフ」よりも、はるかにボールが打ちやすいため、ゴルファーは「フェアウェイ」を狙ってボールを打つわけです。

一方、「OBゾーン」とは、プレイができる区域外のエリアのことを指します。ゴルフのルールでは、ここにボールを飛ばしてしまうと、1打罰でもう一度打ち直し。つまり、実質2打の損失になるわけですから、ゴルファーは絶対に「OBゾーン」に打ち込まないようにします。

もうおわかりでしょう。

「フェアウェイ」とは、経営者がイメージする「企画のGOODゾーン」のことです。

例えば、リクルートは、「広告メディア」というフェアゾーンを明示して、求人、中古車、結婚式、飲食店などさまざまな領域の新規事業を成功させてきました。

そして、飲食店を紹介するフリーペーパー「ホットペッパー」を成功させると、その成功を起点に、カード決済サービス、オーダー注文端末、アルバイト店員のシフト管理など、さまざまな飲食店向けサービスを展開。「広告」というフィールドだけにこだわらず、「飲食店の生産性向上に寄与すること」へと「フェアウェイ」を拡大して、そこにボール(新規事業)を次々と打ち込んでいるということです。

このように、「フェアウェイ」が明示されれば、社員は考えるべき企画の方向性を明確にすることができるわけです。

一方、「OBゾーン」とは、経営者がやってはならないとイメージしている「企画のNGゾーン」のことです。

実際、「公序良俗に反するもの」といった一般的なものではなく、「金融業はやらない」「利ザヤを抜くような商売はしない」「◯◯国には進出しない」など具体的に「OBゾーン」を示している会社はたくさんあります。ちなみに、私がリクルートに在任しているときは、「人の生死を分かつような事業はしない」とされていました。

こうした「OBゾーン」がはっきりすれば、社員としては「それ以外の領域でなら自由に企画を考えていい」と安心して発想を広げることができます。もちろん、提案した企画が「ラフ」の領域であることもありますが、知らずに「OBゾーン」にボールを打ち込んで、経営陣からいきなり“ダメ出し”を食らうような事態は防ぐことができるわけです。

ちなみに、「ラフ」は、決して「やってはならない事業」というわけではないけれども、経営者が積極的に推進したい事業でもないゾーンです。つまり、社員としては、「できれば打ち込みたくはない領域」「打ち込むなら一定の覚悟が必要な領域」ということになります。

相手の「頭の中」にあるものを

「地図」に落とし込む

では、どうすれば「フェアウェイ」と「OBゾーン」を聞き出せるのか?

当たり前のことですが、「フェアウェイはどこですか?」「OBゾーンはどこですか?」などと直接的に聞いても、絶対に明確な答えは返ってきません。彼らが、自覚できていないのですから当然のことです。

そこで、私は「地図」を用意します。もちろん、「地図」とは比喩です。

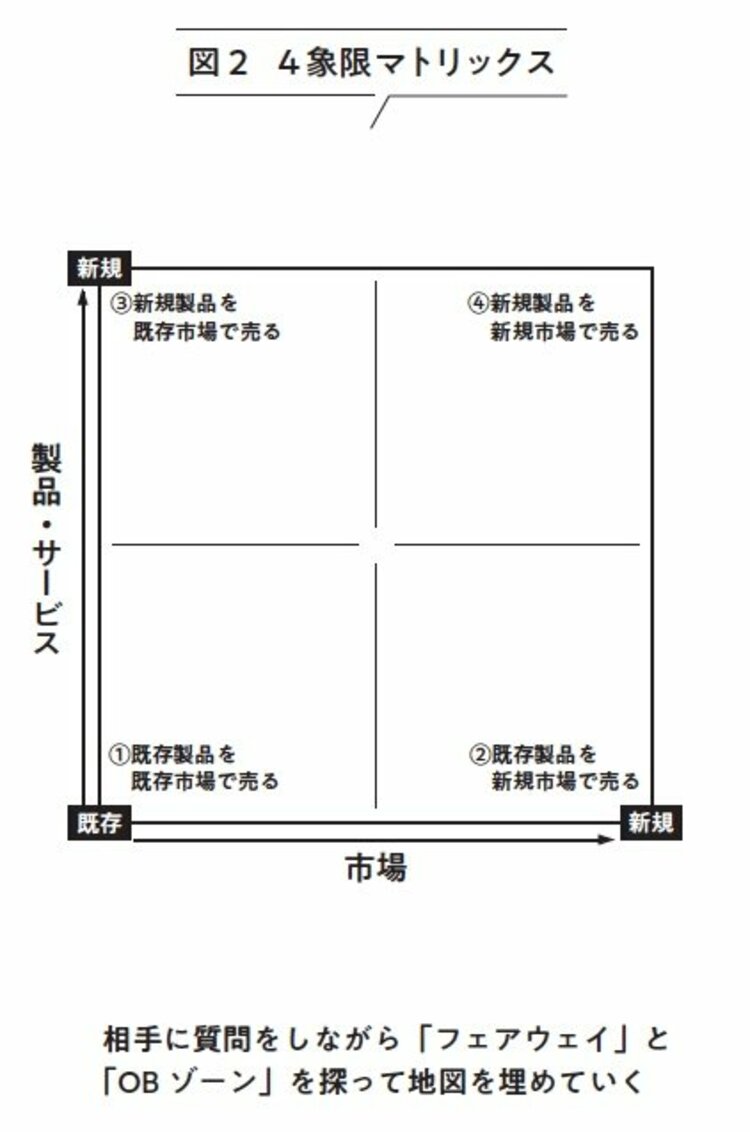

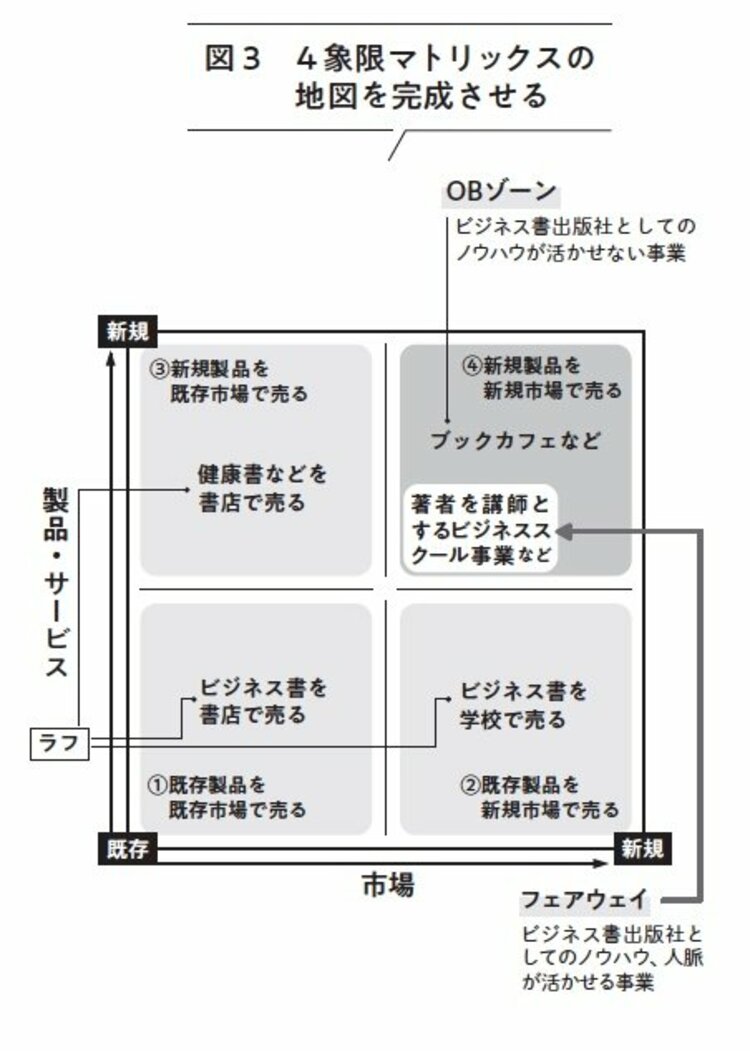

【図2】のようなマトリックス(地図)を脳内にイメージして、具体的な質問をしながら、この「地図」のどこが「フェアウェイ」で、どこが「OBゾーン」なのかを探り出すのです。

まず「新規事業」は、基本的に、対象とする「市場」を広げるか、顧客に売る「製品・サービス」を広げるかのどちらかです。

ですから、【図2】のマトリックスでは、「市場」を横軸、「製品・サービス」を縦軸に設定。それぞれに、「既存」と「新規」を対比させることで、4つの象限を表現しています(ここでは説明を簡素化するために、便宜的に4象限のマトリックスを使用します。実際に、クライアントと対話をするときには、より複雑な9象限のマトリックスを用います。詳しくは拙著『新規事業ワークブック』をご参照ください)。

ご覧の通り、「既存製品・サービスを既存市場で売る」のは(1)、「新規製品・サービスを既存市場で売る」のは(2)、「既存製品・サービスを新規市場で売る」のは(3)、「新規製品・サービスを新規市場で売る」のは(4)ということになります。

このマトリックス(地図)を脳内に思い描いたうえで、相手に「質問」をしながら、どこがフェアウェイで、どこがOBゾーンかを確認していくことで、「地図」を完成させていくわけです。

では早速、「従来の枠組みに捉われず、自由な発想で考えてほしい」という指示を出した経営者と対話をしながら、彼の頭の中にあるフェアウェイとOBゾーンを「地図化」していきましょう。

この会社がビジネス書専門の出版社だとすれば、例えば、こんな質問をしてみます。

「ビジネス書だけではなく、健康本や女性エッセイなどに、ジャンルを広げてみるのはどうですか?」

この質問に対して、経営者がこう答えたとします。

「う~ん……。たしかに、我が社はビジネス書しか出版したことがないから、それも新規事業と言えるのかもしれないけれど、僕は、そもそも“書店ルートで売る”という発想から自由になりたいと考えているんだよ。それに、“多くの読者に喜ばれる企画”だったら、いまだって、健康本や女性エッセイを出版したっていいんだよ。それを、わざわざ新規事業と言う必要はないんじゃないか?」

つまり、「既存の書店ルートで売る」という領域の事業アイデアは、フェアウェイではないということ。ただし、健康本や女性エッセイなど新規ジャンルにチャレンジすることを否定してはいないので、この領域はラフと考えてよさそうです。

「具体的な質問」をすることで、

相手の「イメージ」を具現化する

次に、既存の「書店ルート」を活用するのではなく、新規市場を開拓するアイデアをぶつけてみます。

「ところで、最近、高校で投資教育が始まったそうですから、御社ですでに出版されている、投資の入門書を学校に売り込むというのは?」

これに対して、「いや、そういうことじゃないんだ。僕は、そもそも“本を売る”という発想から離れたほうがいいと思うんだよ」といった反応が返ってきたら、「本」という既存の製品を売る事業も、フェアウェイではないということになります。とはいえ、「販路を広げることがNG」とまでは言っていないので、この領域もラフと考えてよさそうです。

ここまでで、「書店ルート」という既存市場で売ることも、「本」という既存の製品を扱うことも、ラフに該当するアイデアであることがわかりました。つまり、この経営者のフェアウェイは、「新規製品を新規市場で売る」という領域にありそうだということがわかったわけです。

そこで、続けて「では、思い切って、ブック・カフェをやってみるとか?」と聞いてみます。

これに対して、「さすがにそれはない。飲食店を運営するノウハウなんてまるでないんだから……。やっぱり、ビジネス書の専門出版社として培ってきた人脈やノウハウを活かすビジネスでなければ、とても成功することはできないよ」といった反応が返ってきたら、「ブック・カフェ」のように、この会社が培ってきた人脈やノウハウを活かすことができない事業は、OBゾーンだということになります。

さらに、フェアウェイの位置をより明確にするために、次のようなアイデアを話してみます。

「例えば、著者さんを講師にしたビジネス・スクールをやるとかはどうですか?」

これに対して、「そうね……、著者とのネットワークこそ我が社の財産だから、そういうアイデアは可能性を感じるね。しかも、授業内容を考えるうえで、書籍というコンテンツをつくるノウハウが活かせるかもしれないしね」といった反応が返ってきたら、とりあえず、「ビジネス書の出版社として培ってきた人脈やブランド、ノウハウを活かした新規事業」がフェアウェイであると言えそうです。こうして、【図3】のような「脳内地図」が完成するわけです。

ディープ・スキルとしての「言語化力」

このように、対話を重ねることで、相手が無意識的にイメージしていた「思い」や「考え」を「言語化」してあげるのです。

もちろん、尋問口調でこれをやると相手の反発を招きますが、丁寧に真意を確認するというスタンスで対話をすれば相手も悪い気はしません。むしろ、自分の意向をより正確に理解しようとする姿勢に好感をもってもらえるうえに、「話のわかる人だ」と信頼を寄せてくれるようにもなります。

しかも、「従来の枠組みに捉われず、自由な発想で新規事業の可能性を考えてほしい」といった曖昧な指示が、「ビジネス書の専門出版社として培ってきた人脈やブランド、ノウハウなどを活かして、出版という形から離れた新規事業」などという明確な言葉に置き換わることで、こちらとしても仕事が格段に進めやすくなります。

このように上役の「言語化」をサポートすることは、非常に多くのメリットをもたらしてくれるわけです。

「言語化力」とは、本来、「自分が頭の中で考えていることを言葉にして、それを相手が理解しやすいように整理して伝える能力」のことですが、率直に言って、それはビジネスパーソンとして“できて当たり前”のことです。

それよりも、「相手が頭の中で考えていることを言葉にして、それを相手が理解しやすいように整理して伝える能力」こそが、人と組織を巧みに動かす、本当の意味での「ディープ・スキル」なのです。

(本記事は『Deep Skill ディープ・スキル』(石川明・著)から抜粋・編集したものです)