養老孟司氏、隈研吾氏、斎藤幸平氏らが絶賛している話題のサイエンス書『マザーツリー 森に隠された「知性」をめぐる冒険』──。樹木たちの「会話」を可能にするしくみを解明した著者スザンヌ・シマードのTEDトーク「森で交わされる木々の会話(How trees talk to each other)」も大きな話題を呼んだ。

本連載では日本語版の刊行を記念し、本文の一部を特別に公開している。今回お送りするのは、友人のジーンとともに森林に入った若きスザンヌが、クマの親子に出くわすシーン。慌てた2人は別々の木に登るが──。

『マザーツリー』本文より

『マザーツリー』本文より

「ジーン! すぐここ出よう!」

翌朝、ジーンが朝食の支度をしているあいだに私はエメラルド色の川の淵に顔を洗いに行った。ハイイログマの気配はないかと木々を見回したが、あたりは静かだった。繊細な黒い茎を持つホウライシダの一群が、リコリスファーンに覆われた岸壁の根元の腐植土から生えていた。私は顔に水をかけた。腐植土の窪みにはセイヨウメシダが、木々の木陰の地面が高くなっているところには小さなウサギシダが生えている。それぞれが、ダーウィンフィンチ類のように、それぞれのニッチを見つけていた。

圧倒されるような強い腐臭を感じ、私はあたりを見回した。木も草もじっとしている。シダも動かない。それが、クマがしまいこんだ肉の臭いであることに私は気づいた─夜のあいだにハイイログマが引きずってきた、腐敗しかけの肉だ。

私は急いで小屋に戻り、「ジーン! すぐここ出よう!」と叫んだ。

尾根の向こうから淡い太陽が昇るなか、私たちは大慌てでリュックを背負った。川の淵に沿ったトレイルで、私たちはシカの骨を見つけた。

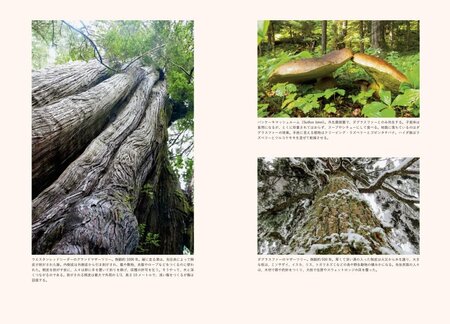

出せるだけの大声で歌を歌いながら、私たちは必死でトレイルを下った。数分後、ロッジポールパインの木立を歩く私たちは不安でならなかった──ロッジポールパインの細い幹には枝がなく、仮になんとかしてよじ登れたとしても、しわだらけの樹皮で足を切ってしまうだろう。身を隠せる可能性のあるところにばかり目が行った。道が曲がっているところ、川を渡れそうなところ、低く垂れ下がっている枝はどれも逃げ道になる可能性があった。永遠に続くかと思ったパインの林を抜けると、トレイルはもっと背の高いダグラスファーの広がる森に戻った。

大きな枝があり、足下にはやわらかい草が生えているダグラスファーは、私たちの味方で安全に思えた。乾燥したダグラスファーの森よりも、標高が高い森や高山の草原をハイイログマは好む。8月はそのほうが涼しいし、ベリー類が熟すからだ。私はホッとして、ジーンと並んで歩き始めた。

下へ、下へ、下へ。背中の荷物が重い。右側のショルダーストラップを補強したガムテープがほつれてきたので私はそれをいじくり回していて、草花が揺れているのにも気づかなかった。突然ジーンが叫んだ──「クマだ!」。

決死の木登り

数メートル先に、2匹の子グマを連れた母グマがいて、私たちをまっすぐに見つめていた。私はエアホーンに手を伸ばしたが、どこかで落としてしまっていた。

クマたちは私たちと同じくらいびっくりした様子だった。至近距離にいたので、吐く息の死肉の臭いを感じるほどだった。私たちはゆっくりと、いちばん近い木に向かって後退りした。ジーンはリュックを投げ捨て、節くれだったダグラスファーの幹に足を掛けて登り始めた。私はその近くの木の、うろこ状の幹に摑まった。母グマが子グマに向かって甲高く鳴いた。

私は自分の頭を槌のように使って、密集する枝をかき分けた。ジーンは私よりゆうに5メートルくらい高いところを登っていて、私はジーンに追いつこうと懸命だった。低いところにいたらハイイログマは楽々と私を引きずり下ろせる。顔についた切り傷や擦り傷から血が流れた。恐怖で私の登っている木が揺れる。ジーンはと言えば、太い幹をどんどん登って樹冠に届こうとしている。私は慌てていて、リュックを捨てるのを忘れ、ずっと小さい木を選んでしまっていた。登れるところまで登ると、今度は木が前後に揺れ、私は私の木の真下にいる母グマとその子グマの上に落ちるのではないかと恐ろしかった。

私を睨みつけたあと、母グマは子グマたちを2本のポンデローサパインに登らせた──私たちをやっつけるあいだ安全なように。オレンジ色の幹には枝がなかったが、子グマたちは軽いし、鋭い爪を持っている。母グマは鼻を鳴らして2匹に指示を与え、子グマは木をよじ登って、私たちがしがみついている位置よりずっと高いところにある樹冠に落ち着いた。

母グマは私たちのほうを向き、よく見ようと後脚で立ち上がった。ハイイログマは目が悪いことで有名だ。私たちが降りてきそうにないとわかると、母グマは4本の木のあいだを行ったり来たりし始めた。母グマがその場を支配するなか、私は自分の幸運に感謝した。木の節にしっかりと爪先を固定し、手から血を流しながら、私は木に寄りかかって休息した。樹皮の温かさと針葉の甘い香りが、つかの間私を落ち着かせてくれた。ジーンと目が合うと、子グマのほうを見ろと頭で合図している。金色の短毛に囲まれた子グマの黒い瞳が私たちのほうをじっと見ている。ジーンは思わず子グマたちににっこりした。

大きな木に抱きかかえられているような感覚

ゆっくりと、数時間が過ぎた。私は背中の痛みを楽にするために足の位置をずらし、リュックの位置を直して、私たちはひと晩中ここにしがみついていることになるのではと心配だった。幸いにも、私はずっと水分を摂っていなかったので、トイレに行きたくはならなかった。母グマが厳重に私たちを見張っているあいだに、子グマたちは眠ってしまったに違いなかった。

私も眠りたかったが、震えが止まらなかった。

母のことが頭に浮かんだ──ポンデローサパインの樹皮から漂ってくるバニラの香りが、母のキッチンを思い出させたからだ。私はどうやったらこの苦境を脱せるのか、母に訊きたくてたまらなかった。

ジーンが登っている立派な木は、私の木のように揺れていなかった。ジーンが私より勇敢なのか──そうに違いなかったが──あるいはその木はもっと頑丈なのだろう。本物の長老だ。ほかを導き、周りを従え、威厳に満ちて、その樹冠は周囲の木々よりも深々と、高く聳えている。足下の若木に木陰をつくり、数百年をかけて進化した種子を落とす。力強く拡げた枝には小鳥たちがさえずり巣をかける。オオカミゴケやヤドリギが幹の窪みに根を生やす。リスたちは幹を駆け上ったり下りたりして、あとで食べるため蓄えておく球果を探したり、枝の曲がったところにキノコを吊るして乾かして食べる。この木はそれだけで、多様性を支え、森を循環させていた。

私はますますしっかりと幹にしがみついた。母グマは子グマたちが眠っているポンデローサパインの下に座っている。私の身体の震えは小さくなり、恐怖感も軽くなった。安全な木の上で、私は自分がゆっくりと、樹皮と一つになり、幹の中心へと溶けていくように感じ、その枝に抱かれてすっかり落ち着いている自分にびっくりした。

近くでキツツキが立ち枯れた木をつつき、自分の家族のために新しい穴を開けながら樹皮を飛び散らかしている。その隣の枯れ木にはもっと大きな穴が空いている。これもキツツキの穴のように見えるが、もっと大きくて荒っぽい──木が腐り始めていて、穴の縁がボロボロになっているからだ。そのなかにいたのではキツツキは捕食者から身を護れないだろう。穴のなかで何かが動いた。白い顔に黄色い目をしたフクロウが顔を出し、頭をくるりと回転させてホウと鳴いた。キツツキにだろうか、それとも外の騒ぎが気になったのだろうか。キツツキとフクロウは顔見知りのようだった。隣人同士、巣を共有し、警戒信号を送り合っているのだ。古い木々はそれを見守っていた。

沈む太陽の燃えるような輝きが木々を照らした。私はジーンのリュックのなかの、誕生日ケーキの残りのことを考えた。母グマはポンデローサパインのところから歩いてきて、リュックの周りを嗅ぎ回っている。

母グマが司令を出すように鼻声を出した。ガリ、ガリ。子グマたちは急いで下に降り、弾むような足取りで草の茂みのなかを母グマと一緒に、サワサワと音を立てながら消えていった。

そしてあたりは静寂に包まれた。私の重みで垂れ下がった枝は、私にどいてほしがっているだろう。

「行っちゃったかな?」と、できるだけ小さな声で私はジーンに声をかけた。

「わかんないけど、お腹空いた。行こうか」。ジーンは木から降り始めた。

私は危ないよと叫んだが、ジーンは、このまま木の上にずっといられるわけじゃない、と言った。もっともだ。

(本原稿は、スザンヌ・シマード著『マザーツリー』〈三木直子訳〉からの抜粋です)