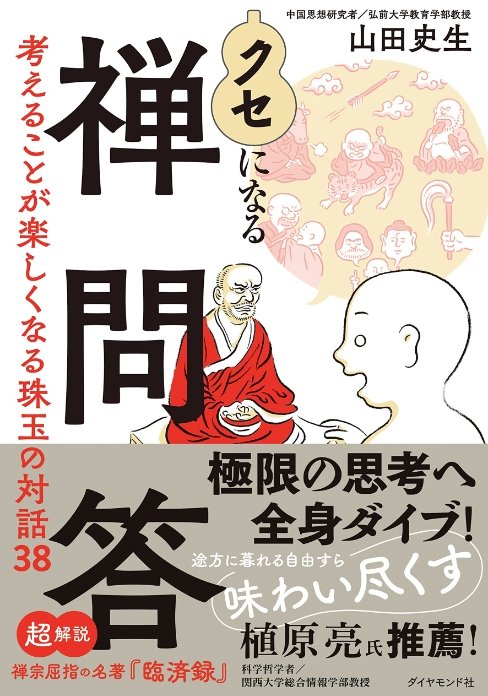

関西大学総合情報学部教授の植原亮氏が「頭の中だけの(いわば狭い意味での)論理的思考から抜け出すきっかけとなる一冊」と薦める『クセになる禅問答』(山田史生・著)をご存じだろうか。いまやグローバルなものとなった禅のもつ魅力を、もっとも見事にあらわした大古典、『臨済録』をわかりやすく解説した同書が3月7日に刊行された。この本は「答えのない」禅問答によって、頭で考えるだけでは手に入らない、飛躍的な発想力を磨けるこれまでにない一冊になっている。今回は、本書の刊行にあたり、植原氏に本書の魅力を聞いた。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

ロジカルシンキングには、限界がある

世の中ではロジカルであることが重要とされる。丁寧に根拠を示し、飛躍のないように結論を導き出すことで、相手に「わかって」もらえるようにしましょう、と。

論理が求められたときに、実際に論理的でいられるのは、日本ではまだまだ貴重な能力といってよい。私の専門である哲学のブームが続いているのも、生き方の指針を得たいというニーズに加えて、やはり論理的思考力を身につけたいという理由もあるだろう。

確かに哲学は論理や論証を重んじるのだけれども、一方で、論理そのものを批判的に検討するミッションも担っている。そして、どうやら論理自体は論理だけでは支えられそうもない、という見方が今では有力だ。

たとえば、結論を支える根拠となっている主張にも何らかの根拠があるはずであり、それにもさらなる根拠が必要になる……のだとしたらその先は? ここではいわゆる無限後退の問題に突き当たってしまう。

論理思考で凝り固まった頭への特効薬

こうした頭の中だけの(いわば狭い意味での)論理的思考から抜け出すには、身体に目を向けることが有効だ。禅問答は、どなる、平手打ちをする、といった迫力ある身体性をむき出しにし、極限的な思考に追い込むことで、まさにそのきっかけを与えてくれる。

本書を通じて、論理的であるか否かを問わず、意識的で言語的な思考の働きよりもいっそう根源的な、生身のからだの主体性(「無位の真人」と表現される)が私たちにもとより与えられていたと見えてくる。

ちぐはぐな問答から得られるもの

「禅問答」という言葉は、「非論理的でちぐはぐな、理解不能のやりとり」を表すためにしばしば用いられる。しかし、「わかる」とは、頭だけではなくこの生きたからだ全体の働きにほかならない。そしてそこから自分なりの主体性を打ち立ててみよ、というのが本書のメッセージだ。

それにより、わかる、考える、論理的であろうとする、といった自らの営み自体を省みる、一段と深い思考の領域へと導かれるにちがいない。

……このように、頭でわかったつもりになるのを許さないのも、禅問答の特徴だ。闊達(かったつ)で柔らかい解説のおかげで、本書は実に理解しやすい。けれども、わかったつもりの事柄でも「あれ、わからないかも?」とあえて自分を疑い、じっくり検討し直す力が培えるのだ。

比喩や象徴表現によって、最初は理解しにくいところもある。私も、ときには見知らぬ土地に放り出されたかのような困惑に襲われた。しかしそこは、日常では許されないほど好きなだけ途方に暮れていてよい、そんな自由すらある場所だ。その中で、どこかに手がかりはないかと、行きつ戻りつ考えを巡らせる。

そうして本書で禅問答に親しんでいけば、わからなさに対する恐れや不安は和らぎ、わからないままのことにも自信をもって、気楽かつ気長につき合っていけるようになるだろう。

考えることが楽しくなる一冊

とはいえ、自分なりに自由に読んで楽しめるのもこの本の大きな魅力である。「自分の読み方を確立せよ」ということもまた、主体性を重んじる禅の主張とマッチするはずだ。とくに、自信と人生について触れた「おわりに」は胸に沁みた。

問答をふっかけて「お前はどれほどのものか」を問うことを、禅では「勘弁」という。読者は、本書全体を通じて著者に、あくまでも柔和な語り口ながらも「どう読みどう理解したか」を勘弁されているのかもしれない。

そして、この問いにある程度の自信をもって答えられるようになることが本書の隠れたゴールではないだろうか。

(本稿は、山田史生著『クセになる禅問答』を再構成したものです)

山田史生(やまだ・ふみお)

中国思想研究者/弘前大学教育学部教授

1959年、福井県生まれ。東北大学文学部卒業。同大学大学院修了。博士(文学)。専門は中国古典の思想、哲学。趣味は囲碁。特技は尺八。妻がひとり。娘がひとり。

著書に『日曜日に読む「荘子」』『下から目線で読む「孫子」』(以上、ちくま新書)、『受験生のための一夜漬け漢文教室』(ちくまプリマー新書)、『門無き門より入れ 精読「無門関」』(大蔵出版)、『中国古典「名言 200」』(三笠書房)、『脱世間のすすめ 漢文に学ぶもう少し楽に生きるヒント』(祥伝社)、『もしも老子に出会ったら』『絶望しそうになったら道元を読め!』『はじめての「禅問答」』(以上、光文社新書)、『全訳論語』『禅問答100撰』(以上、東京堂出版)、『龐居士の語録 さあこい!禅問答』(東方書店)など。