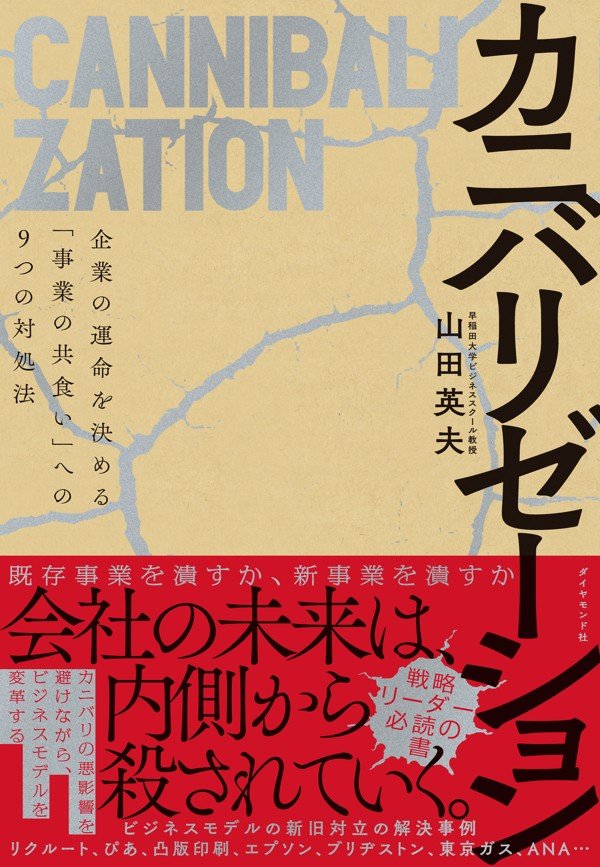

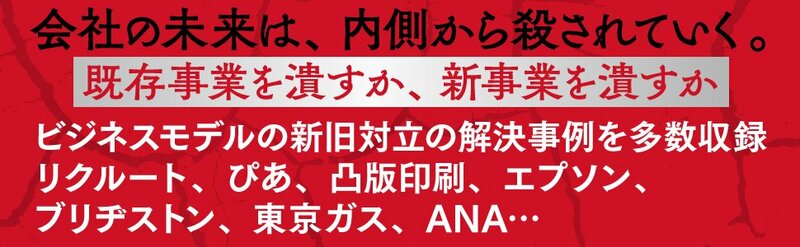

カニバリゼーション(以下、カニバリと略す)――日本語では「事業の共食い」と呼ばれる現象が、特に伝統的な企業を悩ませている。そしてその影響は、マネジャーを中心とする人々の心理面に起因して、起こっているのである。ビジネスモデル論の第一人者で早稲田大学ビジネススクール教授の山田英夫氏が書いた『カニバリゼーション 企業の運命を決める「事業の共食い」への9つの対処法』では、カニバリが起こる構造を解き明かしている。同書に掲載されているさまざまな事例を通じて、カニバリが起きるタイミングや強さについて、以下のような事がわかってきた。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

カニバリには影響力の異なる2種類がある

カニバリゼーションは「自社の新製品・新事業によって、既存製品・事業の売上が減少すること」と定義されるが、定義からは、新しい製品やビジネスモデルが市場に投入された「後に」、カニバリは起こるはずである。

しかしながら企業の現実を見ると、新しいビジネスモデルが上市(市場に出す)する前にも、組織内にカニバリの声が上がり、既存の事業部門が新しい事業の足を引っ張り、極端な場合には、新事業の上市を諦めさせてしまうこともある。

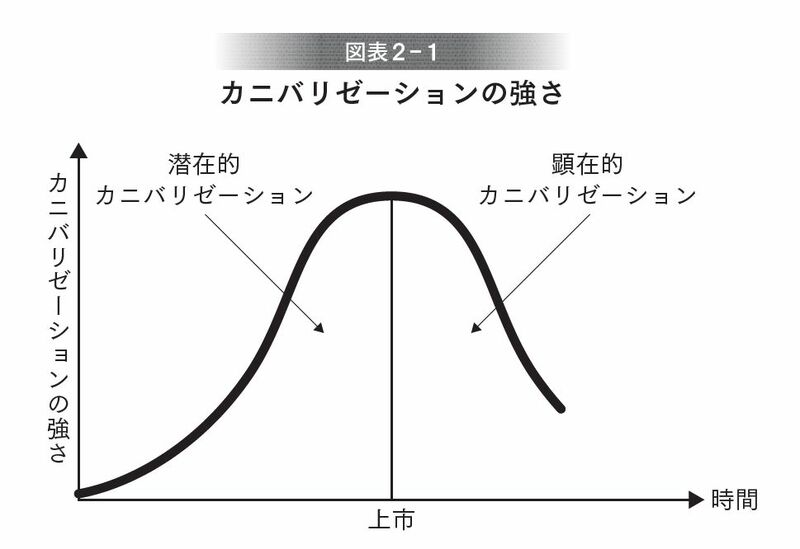

そこで、上市前に起こるカニバリを「潜在的カニバリ」、上市後に起こるカニバリを「顕在的カニバリ」と呼んでみよう。

一般に新事業の失敗には2種類がある。市場性のない事業を上市し、市場で大失敗するケースと、本来市場性があったのに、それを上市せずに社内で葬ってしまう失敗である。後者は、新事業の機会損失と呼ぶことができよう。

いたる所に成長の芽があった高度成長期であればまだしも、今日の低成長経済の中で、有望な事業を社内の事情で中止してしまう愚は避けなくてはならない。

潜在的カニバリはなぜ起こるのか?

カニバリは、認知的不協和理論と似ている所がある。簡単に紹介してみよう。

昔インドで大地震が起き、隣接地区では大被害を受けたが、未だ被害が起きていない地域で「近いうちに大地震が来る」という流言が流れた。

大地震があったのに、自分は被害を受けていない不安(これを不協和と呼ぶ)があった場合、その不安を打ち消すために流言を流したというのが、認知的不協和理論の骨格である。

認知的不協和理論と同様に、未だ起きてはいないが、もし上市されれば自部門が大きな被害を受ける場合に、防衛的にカニバリの声が上がる。これが、潜在的カニバリである。

「利益のあがっている既存事業を食うつもりか」

「利益率を考えたら、既存事業に資源を投入すべきだ」

「未知の事業に投資するより、既存事業の方が確実に売上が立つ」

といった声が既存事業部門から上がり、新事業にブレーキをかける。

それが強くなると、新事業を推進している部門でも既存事業に忖度し、

「新事業は時期尚早ではないか」

「新事業を進めると、既存事業の雇用を奪ってしまうのでは」

というような声が上がり、自ら新事業にブレーキをかけてしまうこともある。

こうした傾向は、新卒一括採用、年功序列、終身雇用が強かった日本企業で、極めて特徴的なものかも知れない。

カニバリの影響力の強さ

出所:山田英夫(2023)『カニバリゼーション』ダイヤモンド社

出所:山田英夫(2023)『カニバリゼーション』ダイヤモンド社

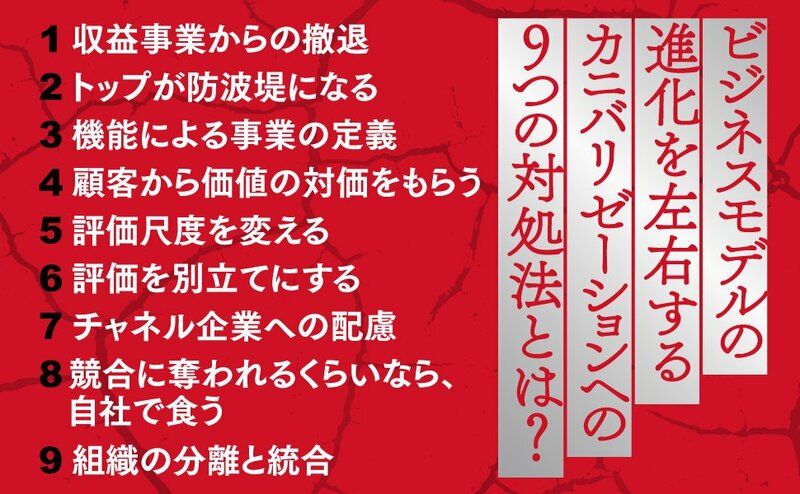

潜在的カニバリと顕在的カニバリの強さは、図表2-1のような動きをすると推定される。

まず、既存のビジネスモデルを食うような新しいビジネスモデルが社内で開発されたというニュースが既存部門に伝わることによって、潜在的カニバリは生まれる。そして、新しいビジネスモデルが上市(市場に出す)される直前まで、その不安は徐々に高まっていく。

上市後、カニバリは顕在化され、不安は強いまま続くが、その後トップ・マネジメントからの方針明示、組織の統合、もしくは“諦め”などにより、カニバリの声は徐々に小さくなっていく。

カニバリの影響は上市前後が最大になるため、この時期にどうマネジメントすべきかが、極めて重要である。