ここ数年、「企業理念」を新たにつくろうとする動きが強まっています。というのも、単なる利益の最大化だけでなく、「社会的意義がある活動をしているか」という評価基準が、消費者・パートナー企業・投資家・従業員にとって重要になってきているからです。

これからの時代は、事業の社会的価値を示せない会社は存続することが難しく、会社全体で目指す方向性を言語化した「企業理念」を中心に据えた経営が不可避になっていきます。

そこで今回は、企業理念のつくり方・活かし方を網羅的に解き明かし、「新時代の経営本の決定版」「この本はすごすぎる」と称賛されている『理念経営2.0』の著者・佐宗邦威氏にご登壇いただいた、本書刊行記念セミナー(ダイヤモンド社「The Salon」主催)の模様を、全2回のダイジェストでお届けします。(構成/根本隼)

企業理念づくりのニーズが高まっているワケ

佐宗邦威 ここ数年で、経営を取り巻く環境は大きく変動しました。従来の「株主利益の最大化」だけを目指す経営では投資を呼び込めなくなり、組織のかたちもトップダウン型ではなく、フラット・自律分散型への移行が求められています。

さらには、商材もアナログからデジタルへ、そして働き方もロジック型からクリエイティブ型へとシフトするなど、経営レベルから現場レベルに至るまで、全面的な変化がグローバルで起きています。

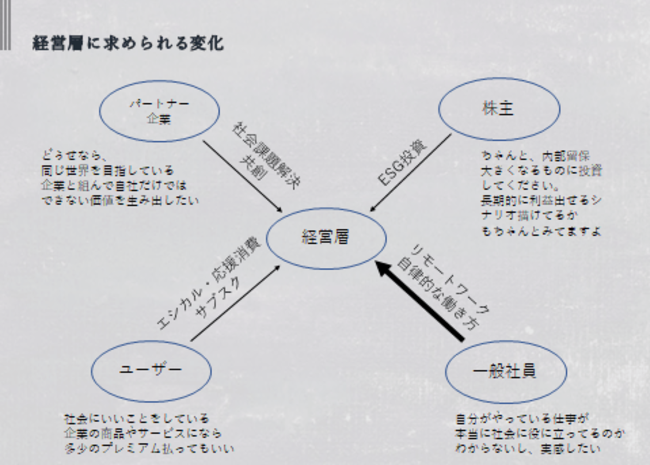

こうした文脈において、経営層は「4つのステークホルダー」への対応が求められています。

1つめは「ユーザー」。商品やサービスを選ぶ際に、「社会のためになることをしている企業かどうか」という視点を大事にする、エシカル消費・応援消費の意識を持ったユーザーが増えています。

2つめは「パートナー企業」です。世の中が複雑化し、一社だけでは解決が難しい社会問題が増えるなかで、他社と協働して取り組むという動きが加速しています。その際、多くの企業は「せっかく協働するなら、価値観を共有できる企業とタッグを組みたい」と考えています。

3つめは「株主」。これまで株主は、短期的な利益を重視してきました。しかし、ESG投資という言葉に代表されるように、いまは「事業に社会的意義があるかどうか」「長期的に持続可能なビジネスかどうか」ということに注目が集まっています。

4つめが「従業員」です。若い世代を中心に、現場社員の間で、リモートワークを含めた自律的な働き方を求める流れが強まっています。そして、先行きの不透明感が増すなかで、多くの従業員が「自分の仕事にどんな意味があるのか」「未来にどんなインパクトを残せるのか」ということに自覚的になってきています。

これらのステークホルダーへの対応を考えていくと、その解決策として、必然的に企業理念の策定と実装が要請されます。

逆に、「儲けてさえいればいい」という思想を持ち続けて、社会的善を顧みようとしない組織のままでは、これらのステークホルダーから「将来性がない」と見限られてしまいますし、存続が難しくなるリスクもあると思います。

理性よりも「直感」に訴えるコミュニケーション

さらに、2010年からの10年間で、世界を流通するデジタルデータ量はおよそ40倍に増加したと言われています。いわゆる「情報爆発」という現象ですが、日々処理する情報量が増えすぎると、人間は理性ではなく「直感」で物事を判断するようになります。

そうすると、例えば新プロジェクトを立ち上げる場合、いきなり「何をやるか=WHAT」「どうやるか=HOW」という理詰めの話から入るのではなく、「なぜやるのか=WHY」という直感・感情に訴えて、共感を得ながら進めていくことが大事になります。

そういう観点でも、「なぜやるのか=WHY」を意味づける企業理念を策定する重要性が高まっているんです。

価値創造の源泉は「企業理念」

これは、本質的には、産業革命モデルの「生産する組織=利益を生み出す場」から、情報革命モデルの「創造する組織=意義を生み出す場」へのパラダイムシフトの下で起きている事象です。

産業革命モデルでは、特定の市場に経営資源を注ぎ込む「選択と集中」によって競争優位性を確保しつつ、オペレーションの改善で生産を効率化していくことが、利益を最大化するための必勝パターンでした。このモデルの動力源は、ゴール設定とそのための目標管理です。

一方の情報革命モデルでは、世の中がネット社会になっているので、自分たちが利益を出しながら成長できる市場がどこにあるのかが、そもそも見えにくい。

なので、ビジョン・バリュー・ミッション・パーパスといった企業理念を対外的に発信することで、共感してくれるユーザーやパートナーを呼び込み、組織外の知恵と社内インフラを融合した「新たな価値を共創する」ことが求められています。

つまり、21世紀型組織の価値創造の源泉は「企業理念」だということです。