かつて松下幸之助や稲盛和夫など、一部のカリスマ経営者の下で実践されてきた「理念経営」だが、いまでは時代感覚にすぐれた人・組織が、ここに大きな可能性を感じているという。実際、注目のキーワードとなった「パーパス」のほか、自社の「ミッション・ビジョン・バリュー」や「カルチャー」の見直しを進める企業も多い。

しかし「どこから手をつければ…」と途方に暮れている人・組織も少なくないだろう。そんな悩みを抱くリーダーたちにおすすめの書籍が、株式会社BIOTOPE代表・佐宗邦威氏の著書『理念経営2.0』だ。「本書を読んでいて途中から嫉妬を覚えました」(山口周氏)、「世界で初めて理念経営の諸概念を体系化した本」(入山章栄氏)と絶賛のコメントが寄せられている同書では、「自社らしい企業理念をつくり、それを確実に活かしていくための具体的な方法論」がわかりやすく説かれている。

本稿では、同書より一部を抜粋・編集し、「“好調なのに人が離れていく会社”に致命的に欠けているもの」をご紹介する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「パーパス経営の祭り」の正体

2019年あたりから、日本では「パーパス(Purpose)」という言葉が注目されるようになり、「パーパス経営」などをテーマにした書籍や記事が次々と登場した。コロナ禍以降、その流れはさらに加速していったように思う。なぜ、これほど多くの企業がパーパス経営に注目し始めたのだろうか?

この「パーパス祭り」の背景には、ビジネスや経営の見直しという世界的な潮流がある。とくに、米経済団体ビジネス・ラウンドテーブル(BRT)が2019年8月に発表した声明は、潮目が変わる大きなきっかけとなった。

この声明では、それまでの株主中心主義からステークホルダーの利益を最大化するステークホルダー資本主義への移行が提唱された。これがきっかけになって、欧米の機関投資家・大企業が、ステークホルダー全体のバランスを取る方向へ一気にシフトしていったのだ。

株主中心主義の場合は、株主に対する金銭的なリターンを最大化することこそが「いい経営」だということになる。じつにシンプルな基準だ。

しかし今後は、顧客・従業員・株主・パートナー企業・地域コミュニティ・環境(や将来の世代)という6種類のステークホルダーを重視する必要がある。日本においては、すでに近江商人の時代から「三方良しの経営」が大事にされてきたが、言ってみれば「六方良しの経営」が求められるようになったのだ。

複数のステークホルダー内での利害関係の調整が重要になったことで、「なにがステークホルダーにとっていいことなのか」という上位の経営目的が必要になった。多くの場合、それを「パーパス」と呼ぶ。とくに欧米の機関投資家が、企業に存在意義の定義と長期的なリスクを明示するように求めたことで、企業の経営者たちも動き出さざるを得なくなった。

「四重苦」を突きつけられた経営者たちの本音

これが、企業の経営者がパーパス経営に注目する「表向きの説明」だろう。しかし僕は、その裏に経営者の別の本音があると思っている。

経営者目線で見たとき、コロナ禍以降、企業経営の難易度は、一気に上がった。

厳しい市場環境のなかで、(1)事業を継続する難しさ、(2)社会的な意義と事業と両立させる難しさ、また、リモートワーク環境のなかで、(3)社員を組織につなぎ止める難しさ、(4)変革・創造のプロジェクトを進める難しさ……あげ始めればきりがないが、こうした「四重苦」が経営者たちを襲ったのだ。

2020年4月にコロナ禍に伴う緊急事態宣言が出て、日本企業の日常風景は変わった。リモート会議があたり前になり、ビジネスオペレーションのIT化が加速した。CO2削減のゴールが設定されたことで、環境配慮が前提になりつつある。そんななかで、コロナ禍で市況が悪くなった業界も多い。

いままでは、儲け続けていれば企業としては生き残ることができていた。しかしいまでは、本当にその会社は“社会や環境にとっていいこと”をしているのかが問われている。企業活動が必ずしも社会や環境にいいとは言えないからだ。

極論を言えば「いいことをしていないならば、社会には必要ない」と言われる時代になってきている。この背景には、人口減少の日本において働き手が減り、働く意義を示せない会社は存続が難しくなってきているという事情もある。

経営者からすれば、これははっきり言って、かなりの「無理ゲー」だ。ただでさえ生き残るために必死なのに、社員とのコミュニケーションはとりづらい。がんばって利益を出しても、本質的にいい価値を生み出していないとダメだと言われる──。

現代の経営者は、このような難題を突きつけられている。全部の課題を解消するとなると、かなり困難な道が待ち受けている。少なくとも、いままでと同じやり方をしていたら──。

「だれ」が企業理念をほしがっているのか?

この状況を抜け出すために、新しいかたちの経営が求められている。そして、その流れのなかでミッション、ビジョン、バリュー、パーパスに代表される理念を策定しようという動きが生まれているのだ。

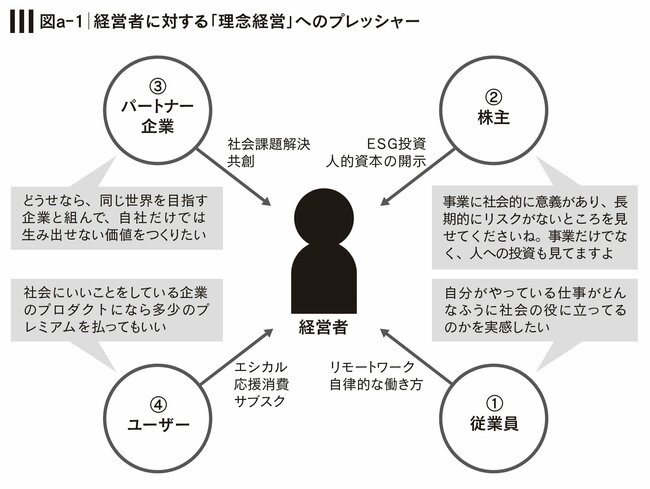

僕がさまざまな経営者と対話するなかでわかったのは、さまざまな場面で経営者には企業理念が要請されているということだ。これには4つの文脈がある。

1. 従業員からの要請──リモートワークと自律的な働き方

若い世代を中心に、自分のやっている仕事の社会的意義を実感して仕事をしたいという人が増えている。リモートワークも広がるなか、いまや無理矢理仕事をさせることはできない。従業員みずからのやりがいを引き出し、仕事の意義を実感してもらう必要がある。これができない経営者には、低いエンゲージメントスコアが突きつけられることになる。

2. 株主からの要請──ESG投資・人的資本開示

事業継続のリスクとなりそうな要因の開示・対策が株主から求められている。自社の事業が、社会・環境の観点からどのような意義を持っているのか、それに対してどんなインパクトを出しているのかを開示してほしい、という要求がある。この意義やインパクトを設定するうえで、企業理念の明確化は必要になってくる。また、2023年度決算からは、上場企業には人的資本の開示が義務づけられることになった。人材への投資や組織の強さについても、情報開示が求められるようになる。

3. パートナー企業からの要請──社会課題解決のための共創

いまや事業課題は複雑化し、一社だけでは解決できない社会課題になりつつある。その解決のためには、業界を横断した協業や共創が必要になってきている。数ある協業候補のなかから、長期的に組める企業を選定するうえでは、企業理念を共有することが有効だ。

4. ユーザーからの要請──応援消費

ユーザーが商品やサービスを選ぶ1つの基準として、企業の社会に対する姿勢を考慮するようになってきている。とくにサブスクリプションのような継続的な関係を持つサービスが増えると、ユーザーは単なる消費者を超えて、会社の企業理念を応援し、一緒に育てていくサポーターになっていく。その意味で、共感を呼び、応援してもらえるような企業理念をつくれるかが重要になっている。

「利益を生み出す場」から「意義を生み出す場」へ

ここまで紹介した変化は、企業経営のパラダイムシフトという巨大な氷山の一角にすぎない。僕は一人の経営者として、経営のあり方を根本から考え直さない限り、個々の課題は解決できないと感じている。

いま企業現場で起こっている変化の本質はなんだろうか?

それは端的に言えば、「どれだけ儲かるか?」というシンプルなゲームのなかに、「“よい儲け”なのか?」というまったく異質の基準が入ってきているということだ。

「あなたの仕事には、なにか社会的な価値があるのか?」

「あなたの会社には、果たして存在意義があるのか?」

「あなたの会社の事業はどれだけ『よい儲け』をつくれているのか?」

いま、経営者たちには、こんな問いが突きつけられている。「儲け」という結果は当然大事だが、儲けるプロセスのなかで、環境破壊をしていたり、人権を侵害したりしていたら、それは「よい儲け」とは言えない。

しかし、「よい儲けかどうか」はどう見極めればいいのだろうか。利益額のような数値化できるものと比べて、人によって判断が異なる。そこで必要になってくるのが、自分たちにとっての「よい」を「大義」として宣言することであり、なぜそれを「よい」と思っているのかの「基準」を明らかにすることだ。

いままでは儲かってさえいれば、資本主義のゲームのなかでプレイを続けることができた。しかし、いまはただ儲かっているだけで、社会的にプラスの意義を生み出していない事業からは、ゲームへの参加資格が剥奪される。

たとえば、タバコ事業はあるときから「健康被害を拡大する社会的によくないビジネス」という扱いを受けるようになった。ビジネス自体が格差や環境破壊を助長するものなのではないかという可能性が議論されるなか、大義なく儲けを拡大しようとする企業は「ブラックで強欲な会社」とされる時代になった。

「意義」をつくれない組織からは、人が離れていく

組織としての「思想」をデザインし、それを具体的な現実のビジネスにつなげていく行為は、もはや「余力のある大企業が片手間にやる仕事」などではない。前述のようなゲームチェンジのなか、「自分たちの思想をどうデザインするか」は、企業の最も重大な課題の1つになり始めているのだ。

このような環境変化を受けて、これからの会社経営には「新たな常識」が生まれつつある。それを端的に表現するならば、次のひと言に尽きる。

会社は「意義を生み出す場」にシフトしていく。

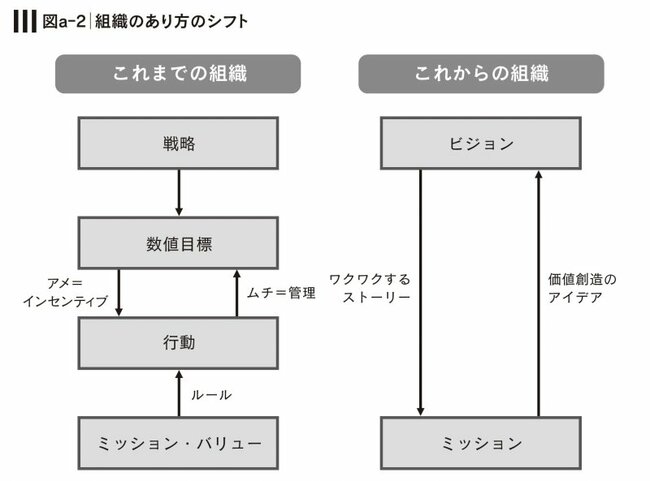

これまでの企業は「利益を生み出す場」だった。その動力になっていたのは、ゴール設定とそこに向けた目標管理だ。がんばれば達成できる数値目標を定め、達成すればインセンティブを与えるという「アメとムチ」型の外発的な動機づけによって、社員をがんばらせる──そういう管理型の経営が基本だった。企業理念は、その組織の一員として心がけるべきルールのようなものとして機能していたにすぎない。

しかし、これからの企業は意義を生み出す場になる。その経営のコアリソースとなるのが、会社の持つ哲学や思想、つまり企業理念だ。

企業が社員に「意義」を感じる体験を提供できれば、社員は放っておいてもモチベーション高く仕事をする。すると結果的にイノベーションが起きやすくなる。それを生み出す社員は「意義」を感じているのだから、イノベーションは当然その「意義」に沿ったものになる。つまり、そのイノベーションを実現させることが、社員にとっての新たな「意義」を生む体験となるのだ。

こういったサイクルが生み出せれば、企業は価値創造をし続けられるようになる。これこそが「会社が『意義を生み出す場』にシフトしていく」ということの真意だ。

これからの企業においては、理念こそが経営資源の核なのである。