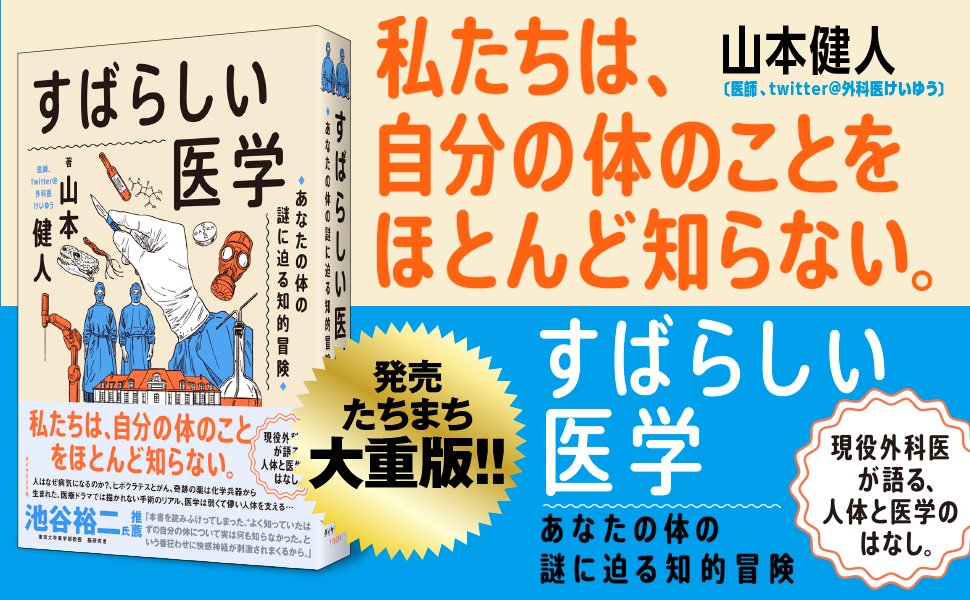

人はなぜ病気になるのか?、ヒポクラテスとがん、奇跡の薬は化学兵器から生まれた、医療ドラマでは描かれない手術のリアル、医学は弱くて儚い人体を支える…。外科医けいゆうとして、ブログ累計1000万PV超、X(twitter)で約10万人のフォロワーを持つ著者(@keiyou30)が、医学の歴史、人が病気になるしくみ、人体の驚異のメカニズム、薬やワクチンの発見をめぐるエピソード、人類を脅かす病との戦い、古代から凄まじい進歩を遂げた手術の歴史などを紹介する『すばらしい医学』が発刊された。池谷裕二氏(東京大学薬学部教授、脳研究者)「気づけば読みふけってしまった。“よく知っていたはずの自分の体について実は何も知らなかった”という番狂わせに快感神経が刺激されまくるから」と絶賛されたその内容の一部を紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

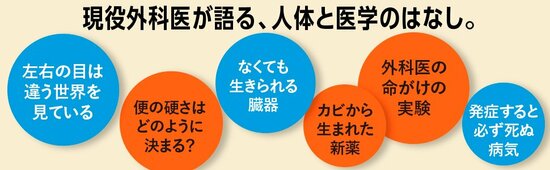

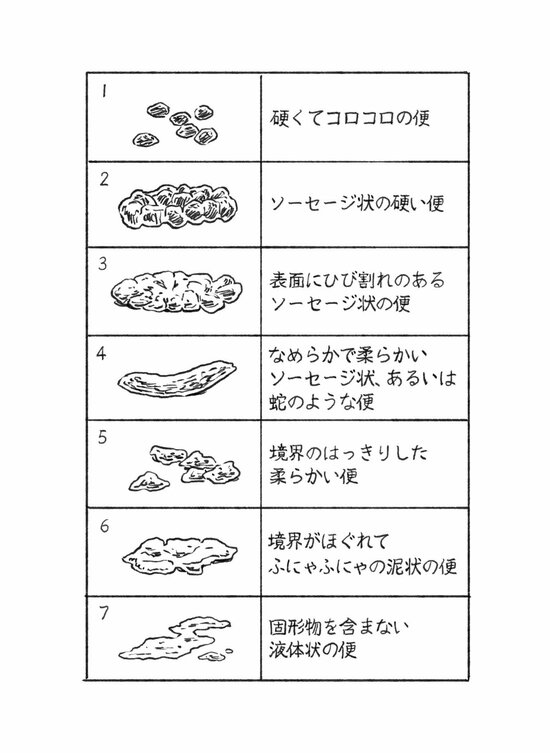

便の形状を数値で表現

あなたの大便は、硬くなったり柔らかくなったりと日によってさまざまに形状を変えるだろう。

実は、この多様な便の形状を数値で表現する「ブリストルスケール」というツールがある。イギリスのブリストル大学で一九九七年に提唱されたものだ。

この基準では、便の形状は「硬くてコロコロの便」から「固形物を含まない液体状の便」まで全部で七段階に分けられる(下の図を参照)。

ブリストルスケール(イラスト:竹田嘉文)

ブリストルスケール(イラスト:竹田嘉文)

3~5が正常だが、1~2のような硬い便なら、排便時に肛門が傷ついたり、排便しづらくなったりする恐れがある。

一方、おむつを着用する人にとって6~7のような水分の多い便は、肛門周囲の皮膚炎などのリスクがある。医療、介護の現場では、必要に応じて便を柔らかくする薬を使ったり、整腸剤を使ったりして、このスケールを適切なレベルに保つことが重視されるのだ。

9リットルの水分

さて、ではこの便の硬さは一体どのようにして決まるのだろうか?

ふつうに飲食をすると、一日あたり約九リットルもの水分が小腸~大腸に入る。

このうち、約二リットルは口から摂取したもので、残りの七リットルは消化液である。消化液の分泌量は非常に多く、例えば膵液だけでも一日あたり一・五リットルも分泌されている。

もしこれだけの量の水分がそのまま肛門から出てきたら、毎日恐ろしい量の下痢をすることになってしまう。

だが、もちろんそのようなことは起こらない。九リットルもの水分のうち、ほとんどが小腸と大腸で吸収され、便として排出される水分は二パーセント以下になるからだ。

消化液として一旦多量の水分を失っても、役目を終えたのち、その大部分を回収することで水分不足を防ぐのである。

水分は、八〇~八五パーセントが小腸で吸収され、一〇~二〇パーセントが大腸で吸収される。便に含まれる水分量が少ないと便は硬くなり、水分量が多くなるにつれて便は柔らかくなる。

下痢が起こる場合

では、どんなときに便に含まれる水分量が多くなるのだろうか?

ここでは、どんなときに下痢しやすいかを想像してみよう。例えば、暴飲暴食をすると消化液の分泌が多くなり、大腸の吸収能力を超える量の水分が大腸に流れ込み、下痢が起こる。

また、食べたものが小腸や大腸に滞在する時間が短いと、水分を吸収できる量が減るため、やはり下痢が起こる。

例えば、腸炎になるとお腹がグルグルと音を立て、蠕動(ぜんどう)運動が激しくなり、食べたものの通過速度が上がる。これが下痢の原因になるのだ。

便が硬くなる場合

一方、便が硬くなるのはどのようなときだろうか?

これも水分吸収の過程を考えれば理解できる。例えば、大腸の蠕動運動が低下していると、内容物の通過速度が遅くなる。大腸内での便の滞在時間が長くなり、より多くの水分が吸収されるため、便が硬くなるのである。

加齢によって蠕動運動が落ち、慢性的な便秘になることはしばしばある。この場合は、緩下剤(便秘の薬)などを上手に使う必要があるのだ。

(本原稿は、山本健人著『すばらしい医学』からの抜粋です)

2010年、京都大学医学部卒業。博士(医学)。外科専門医、消化器病専門医、消化器外科専門医、内視鏡外科技術認定医、感染症専門医、がん治療認定医など。運営する医療情報サイト「外科医の視点」は1000万超のページビューを記録。時事メディカル、ダイヤモンド・オンラインなどのウェブメディアで連載。Twitter(外科医けいゆう)アカウント、フォロワー約10万人。著書に17万部のベストセラー『すばらしい人体』(ダイヤモンド社)、『医者が教える正しい病院のかかり方』(幻冬舎)、『もったいない患者対応』(じほう)、新刊に『すばらしい医学』(ダイヤモンド社)ほか多数。

Twitterアカウント https://twitter.com/keiyou30

公式サイト https://keiyouwhite.com