現存する帝国図書館文書中に見られる利用統計に書かれた「閲覧人事故表」なる史料がある。それによれば、1カ月の間で、尋常閲覧証を紛失した者が3人、特別閲覧証を紛失した者が1人、他人の閲覧証を盗んで退館した者が1人、他人の10回券を使用するため偽名入館を試みた者が2名、借り受け中の図書に落書きをした者が2人、偽名ないし不都合な行為により登館を禁止した者が1人いたと記録されている。

さらに巡視が巡回中に注意をした記録として、閲覧席での睡眠が361件、閲覧室内でのおしゃべりが302件、閲覧席のことで不都合があった者47件、閲覧室内で不体裁の行為に及んだもの20件、運動場の掲示に違反したもの177件、その他雑件を含めて911件、1日平均で31件の口頭での注意が行われていた。しかし、それでも目の届かない場所で建物や蔵書を汚損するものが後を絶たなかったのであろう。

図書館側で取り締まりを強化するにしても、閲覧証に記入する氏名や所属を偽る者を完全に防ぐことは難しかったようである。帝国図書館が学生生徒に対して自然主義文学などの恋愛小説作品の貸出に制限を加えた際、学生は身分を偽って「雑誌記者」や「著述家」と身分を詐称し、禁じられた書籍を読むという対抗措置を取っていたと新聞が報じている(「恋愛小説渇望者の狡策」『読売新聞』1907年6月18日)。

見下した態度で冷たい図書館

したたかな利用者は戦った

図書への書き込みや居眠り、私語を厳しく取り締まる帝国図書館の雰囲気は、おだやかなものではなかった。

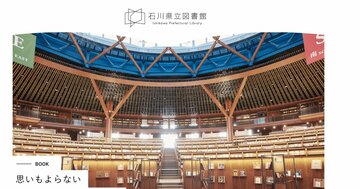

出納台が閲覧席より1段高いところに置かれたことで、利用者は常に監視の対象となる。このことに注目して、帝国図書館の閲覧室を日露戦争後の1等国民にふさわしい文明人となるための規律・訓練を要求する場として評価する研究もある(高梨章「俯瞰する出納台」)。

先に引用した『自叙伝の試み』でも、「室の北端の一段高いところの机に控えている司書の人」と書いているように、和辻はこの構造に気づいていたが、もっと敏感だったのは芥川龍之介である。芥川の自伝的小説とされる「大導寺信輔の半生」に登場する「帝国図書館の与えた第一の感銘」とは、高い天井、大きい窓、無数の椅子を埋め尽くす無数の人々に対する「恐怖」であった。

帝国図書館の役所風の接遇を意地悪く、冷たく感じたとする新聞投書類は枚挙にいとまがないほどである。出納台には黒い事務服を着用した受付がいて、あたりを睥睨しながら閲覧者を呼ぶ。利用者は見降ろされながら本を受け取る。さながら閲覧室は監獄じみてくる。