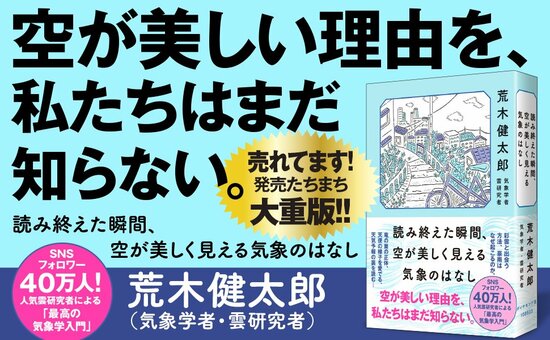

空が青い理由、彩雲と出会う方法、豪雨はなぜ起こるのか、龍の巣の正体、天使の梯子を愛でる、天気予報の裏を読む…。空は美しい。そして、ただ美しいだけではなく、私たちが気象を理解するためのヒントに満ちている。SNSフォロワー数40万人を超える人気雲研究者の荒木健太郎氏(@arakencloud)が「雲愛」に貫かれた視点から、空、雲、天気についてのはなしや、気象学という学問の面白さを紹介する『読み終えた瞬間、空が美しく見える気象のはなし』が発刊された。鎌田浩毅氏(京都大学名誉教授)「美しい空や雲の話から気象学の最先端までを面白く読ませる。数学ができない文系の人こそ読むべき凄い本である」、斉田季実治氏(気象予報士、「NHKニュースウオッチ9」で気象情報を担当)「空は「いつ」「どこ」にいても楽しむことができる最高のエンターテインメントだと教えてくれる本。あすの空が待ち遠しくなります」と絶賛されたその内容の一部を紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

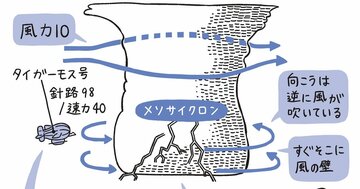

「スーパー台風」の増加

シミュレーションによると、二十一世紀末の世界の平均気温が産業革命前と比べて四度上昇すると、様々な分野で重大な影響が現れるといわれています。

まず、「スーパー台風」と呼ばれる猛烈な勢力の台風の割合が増え、日本付近にやってくる台風の勢力も強くなると予想されています。

台風の移動速度も遅くなり、影響が長期化することが懸念されています。気温が上がることで、平均的には降雪量は減りますが、短期的に強い寒気が流入することで、JPCZ(日本海寒帯気団収束帯、冬季日本海側に大雪をもたらす現象)による「どか雪」が増えるという予測もあります。

「熱中症の死者は1万5000人」という予測

普段の雪が減るだけに備えが緩くなり、大雪による被害が深刻になるおそれがあるのです。二一〇〇年には全国で夏の最高気温が四〇度を超える日の増加や、熱中症による死亡者が年間一万五〇〇〇人になるといったシミュレーションもあります。

動植物にも影響があります。すでに桜の開花時期は全国で早まっていますが、二一〇〇年には「二月」がお花見シーズンになると予測されています。

みかんや梨の生産が困難な地域が広がり、暖かい地域の蚊などの生物の生息範囲が広がることによって感染症のリスクが高まるともいわれます。

寿司ネタが消える日!?

そして、二酸化炭素の増加は海水の酸性化を促進するため、海洋生物の生態にも大きく影響します。二一〇〇年にはマグロやイカ、カニなどの定番の寿司ネタが消えるかもしれません。

さらに、最悪の場合、二一〇〇年には海面が一メートル上昇するといわれています。そうなれば日本の砂浜の九割が消失するだけでなく、東京の大部分は浸水し、三四〇〇万人もの人々が影響を受けることになります。

二酸化炭素排出の大半は企業活動

すでにかなり進行している地球温暖化ですが、被害を最小限に軽減するためには、世界の平均気温の上昇を産業革命以前と比較して一・五度以内に抑えなくてはなりません。

そのためには二酸化炭素など温室効果ガスの世界の排出量を二〇五〇年までに「実質ゼロ」にする必要があるのです。

二酸化炭素排出の大半は、企業活動によるもので、家庭からの排出量は一四パーセント程度です。とはいえ、個人の省エネなどの努力は無駄かといえば、決してそうではありません。

個人でできること

個人の取組みは経済的な需要を生み出し、結果として企業の地球温暖化対策を促すからです。個人でできる対策としてもっとも効果が高いのは、家庭の電力を再生可能エネルギーに変えることです。

そのほか、テレワークや電気自動車(EV)の導入、地産の食材を選ぶ、衣類を長く着るといった取組みも大切です。こうした日々の取組みに加え、重要なのが「声を上げる」ということです。いくら個人が一人で頑張っても効果は限定的です。

国や企業、社会全体を変えるアクションにつなげることが必要です。たとえば、メディアやインターネットなどで情報収集をし、イベントやセミナーに積極的に参加して仲間を作り、共に活動しつつ、自らの問題意識をもとにさらに活動を広げていくことができます。

学校や職場における対策を議論して、それが決定権のある管理者に届けば、組織全体が変わることもあり得ます。まずは自分の興味のある分野から参加し、声を上げていっていただきたいです。

選挙も声を上げる貴重な機会です。地元の政治家が気候変動対策をどう考え、どのような取組みをしているかを調べ、積極的に意見を伝えるとともに、投票することの意思表明は、個人ができる重要な方法になります。

(本原稿は、荒木健太郎著『読み終えた瞬間、空が美しく見える気象のはなし』から抜粋・編集したものです)

雲研究者・気象庁気象研究所主任研究官・博士(学術)。

1984年生まれ、茨城県出身。慶應義塾大学経済学部を経て気象庁気象大学校卒業。地方気象台で予報・観測業務に従事したあと、現職に至る。専門は雲科学・気象学。防災・減災のために、気象災害をもたらす雲の仕組みの研究に取組んでいる。映画『天気の子』(新海誠監督)気象監修。『情熱大陸』『ドラえもん』など出演多数。著書に『すごすぎる天気の図鑑』『もっとすごすぎる天気の図鑑』『雲の超図鑑』(以上、KADOKAWA)、『世界でいちばん素敵な雲の教室』(三才ブックス)、『雲を愛する技術』(光文社新書)、『雲の中では何が起こっているのか』(ベレ出版)、新刊に『読み終えた瞬間、空が美しく見える気象のはなし』(ダイヤモンド社)などがある。

X(Twitter)・Instagram・YouTube:@arakencloud