ディズニー、ディスコ、ウォークマン、ファミコン……

若者受けするものに企業はお金を使った

泉 『週刊TVガイド』という雑誌自体が少し小さな判型で、その中でも500字程度の短いコラムでしたからね。「意見・異見・NOW」という、読者の投稿コーナーがあり、その締めとして、有識者4名にコラムをお願いしていました。その1人が田原さんでした。

文藝春秋に仕事で行くことが多かったようで、月に一度、いつもだいたい、クッキーで有名な麹町の泉屋の2階で原稿を受け取っていました。当時、泉屋の2階にはいい感じの喫茶室があったんです。

ところが、入稿前にいざ、原稿を読もうとすると、達筆で読めない(笑)。

田原 いや、乱筆でしょう(笑)。

泉 それで入稿の日の夜にお電話差し上げて、「ここはこう書かれていますか?」「こういうことですか?」と確認作業をするんです。

田原 原稿依頼がたくさんあり、毎日何とかこなしていたので、当時、出版社へお渡しした原稿の中身というのは、ほとんど覚えていないんです。原稿を渡してしまって手元にないので、電話でも適当だったかもしれない。すみません。

泉 連載は3〜4年ぐらい、続けてくださったと思います。

田原 僕はこれまでずいぶん、原稿の仕事をしてきて、本もたくさん出しているのですが、物書きで賞を取ったことは一度もないんです。普通は、マスコミで一応活躍している者は、何かしら賞を取ったりしていますが、僕はまったくないんですね。

泉 当時は、ドキュメンタリーや映画といった映像のほうに力を入れていましたよね。

田原 結果的にですね。映像で賞をもらったりはしましたけれど。

泉 昭和51年に、田原さんは原子力船「むつ」の問題を扱った映画を撮られていましたね。

田原 「原子力戦争」ですね。僕はその頃、開局したばかりのテレビ東京(当時は東京12チャンネル)の社員だったけれど、日本で最初の原子力船「むつ」で起きた放射線の漏洩(ろうえい)事故を取材し、原子力発電というテーマに興味を持ちました。雑誌でも「原子力戦争」という連載を始めたのですが、会社(テレビ東京)から「連載をやめてくれ」と言われました。

どうやら電通から「こんなことを書く記者がいるテレビ局には、もうスポンサーをしないぞ」と連絡があったらしいんです。テレビ東京は、当時はまだ小さな放送局。電通がスポンサーをやめたら会社の経営は傾いてしまいます。「もし連載をやめないなら会社を辞めてくれ」とも言われました。

どちらもせずに、それどころかそれを原作にして映画までつくりました。すると、僕のいる局の局長が処分されると発表があり、それで会社を辞めざるを得なくなったんです。昭和52年のことですね。そこからフリーのジャーナリストになりました。もしその時、辞めていなければ、とっくに定年を迎えていたでしょう。

――昭和54年、ソニーから「ウォークマン」が発売されました。泉さんは本の中で、通勤時の必需品となったことを書かれていましたが、田原さんはウォークマンは当時、使用していましたか?

田原 いえ、持っていませんでした。難しい機械はあまり得意じゃないんですよ、ね(マネージャーさんを見て)。

――昭和58年には、東京ディズニーランドが開園しています。

泉 僕は開園して割と早くに行った記憶があります。開園が4月15日なので、5〜6月頃かな? スペース・マウンテンやホーンテッドマンション、カリブの海賊などに乗りました。変に印象に残っているのがイッツ・ア・スモールワールドで、途中で音声装置が故障したんです。かわいらしいメロディーが聞こえなくなり、ただ人形たちが無音で口をパクパクしている光景は、ホーンテッドマンション以上にホラーでした。

田原 僕は一度だけ。でもほとんど覚えていないんです。

――同年に任天堂が「ファミリーコンピュータ」を発売しましたが、ファミコンはどうですか?

田原 ないですね。ファミコンの何かのゲームのパッケージにコメントを掲載したことはありましたが。僕は趣味がまったくないから、カルチャーに興味がなかったんですね。

泉 僕の世代はけっこうやりました。ドラクエ(ドラゴンクエスト)も5まではけっこうちゃんとやったと思います。糸井重里さんは僕より少し世代が上ですが、糸井さんもファミコンが好きで、自分で「Mother」というゲームまでつくったりしてましたよね。

昭和50年代の終わりになると、バブル経済に向かって、外のレジャーも、インドアも、いろいろなものが出てきました。ディスコとかカフェバーがどんどんできて、企業もそうした若者受けする遊び場やサービスにお金を使わないと乗り遅れる、そのような風潮がありました。

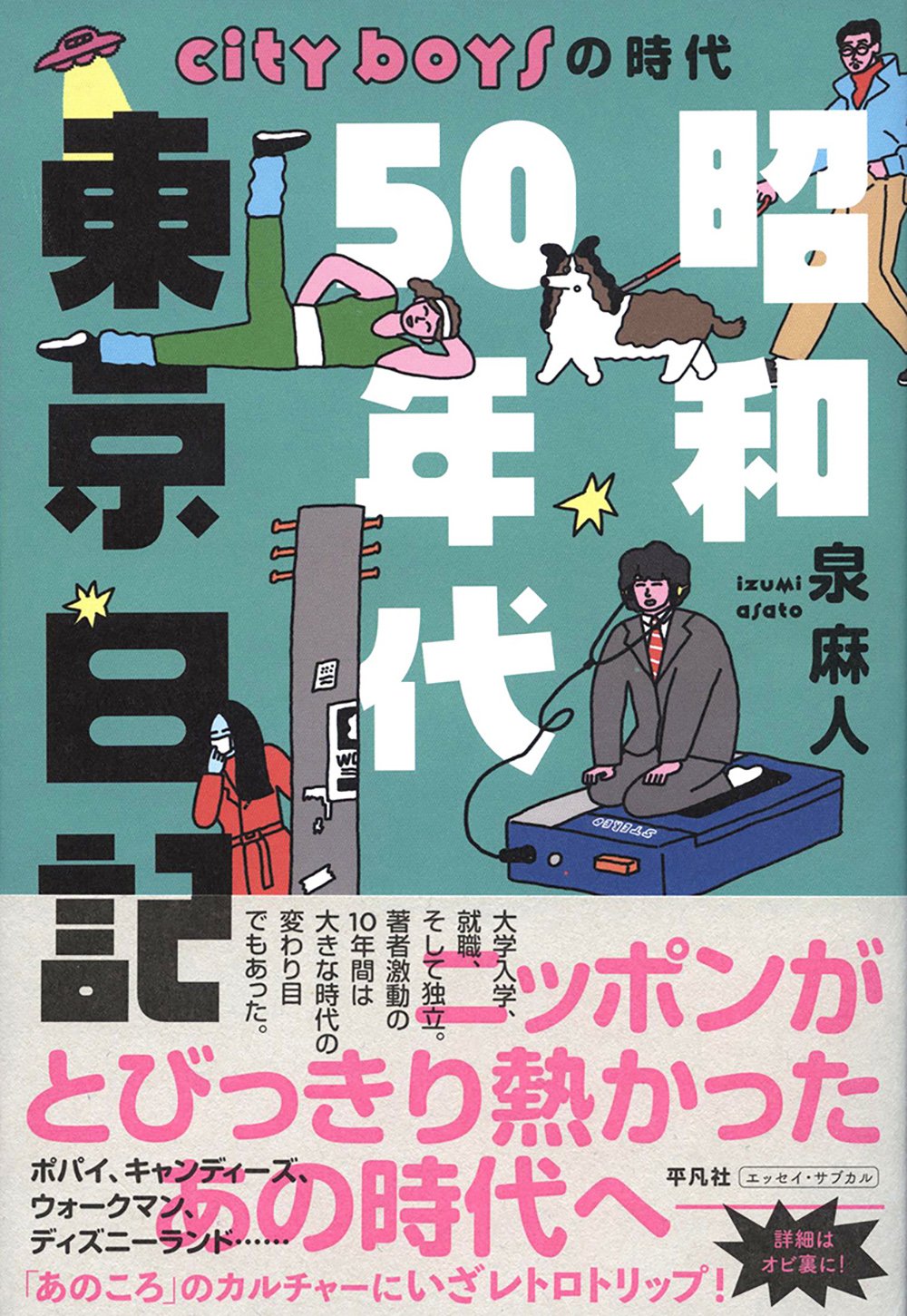

泉麻人著『昭和50年代東京日記 city boysの時代』(平凡社)

泉麻人著『昭和50年代東京日記 city boysの時代』(平凡社)

テレビ番組やデパートも、そうした若者をターゲットにしてきました。西武百貨店はまさにそうですよね。苗場プリンスホテルもどんどん増築されていきました(※)。

※西武鉄道創業者の堤康次郎氏が、終戦後、経済的に困窮した旧皇族から土地を買い取り、昭和37年に「苗場スキーハウス新館」を開業。昭和42年に「苗場ホテル」へ、昭和45年に「苗場プリンスホテル」に改称した

僕は東京の落合(新宿区)で生まれたのですが、そのあたりは西武文化圏で、子どもの頃、誕生日などの特別な日のプレゼントは、池袋の西武百貨店で買ってもらいました。池袋は紛らわしくて、東口に西武百貨店や西武池袋線と、西口に東武百貨店や東武東上線があるんですよね。

田原 東京には西武文化圏と東武文化圏がありましたからね。僕は滋賀県出身ですが、西武グループ創業者の堤康次郎(つつみ・やすじろう)さんも滋賀県出身だったこともあり、滋賀には近江鉄道などのグループ企業がありました。

近江商人は何百年にもわたり、『三方善し』を経営の柱にしてきました。堤康次郎さんの息子で、セゾングループ創業者の堤清二(つつみ・せいじ)さんがよくおっしゃっていたのは、商売というのは、まずお客さんに信用され、そして社会から信用され、それではじめて商売になるんだと。体制になびいてはいけないんだと。

泉 田原さんも近江商人の末裔(まつえい)ですよね。

田原 父は彦根でひもを生産する小さな工場を経営していました。(綿や糸などの繊維事業大手の)オーミケンシ(大阪府大阪市)も彦根が発祥だったりと、滋賀県というのは繊維産業が盛んだったんですね。でも第二次世界大戦が始まってからは、軍需産業が優遇され、民間企業は厳しい経営状況が続き、しばらくはパラシュートのひもなどをつくっていましたが、徐々にやっていけなくなりました。