とはいえ、社長が「壁をなくせ!」と命じたところで、「壁」がなくなるわけではありません。

部門長やメンバー一人ひとりの心のなかに、他部門との「壁」ができてしまっているのですから、それを取り除くことができるのは本人たちだけ。社長にできるのは、彼らが心のなかの「壁」を、自ら壊したくなるような環境を提供することです。

その手法には、いろいろなものが考えられるでしょう。

社長の権限を使って、各部門の人間が混じり合うプロジェクト・チームをつくり、お互いに力を合わせて「目標」をめざすといった「仕掛け」をするのも有効です。

僕は楽天野球団でこんなプロジェクトを実施していました。全社員を6つのチームに分けて、まる一日かけて街中で観戦チケットを販売。その日の夜に全社パーティを開いて、優勝チームを表彰するというイベントです。このように、部門横断的にチームをつくって、優勝をめざして協力し合うゲームをすることで、そこに自然と「協力関係」「信頼関係」が生まれて、部門間の「壁」も徐々になくなっていくことが期待できるのです。

「社長命令」を上手に使いこなす

また、社長が、他部門のサポートを命じるのも効果的だと思います。

たとえば、楽天野球団のように社員数150人ほどの企業規模であれば、ある部門が人手不足などの理由で切羽詰まった状態にあるときには、それを他部門が助けるのは組織として当たり前のことだと思うのですが、実際には、それがなかなか難しいものです。

というのは、ほとんどの部署・部門は自分たちの仕事にプライドをもっているからです。その仕事にプライドをもっているからこそ、「手伝ってもらう」ということであっても、他部門にズカズカ入ってこられるのを嫌悪するわけです。

あるいは、他部門の仕事を「手伝った」ところで、自分・自部門の評価が上がるわけではありませんから、「自部門の仕事さえちゃんとやってればいいでしょ?」ということにもなります。

組織が大きくなれば、「部門」「部署」というものをつくらざるを得なくなりますが、それが必然的にこうした「弊害」を生み出すことを、リーダーは頭に入れておかなければならないと思うのです。

だから、僕は、困っている部門があったら、社長命令で他部門に手伝わせるようにしていました。

「社長命令」であれば、他部門をサポートするうえで生じるメンバーたちの不満を社長のせいにすることができますし、助けられる側の部門長も、他部門のメンバーたちに引け目を感じる必要もないはずです。全部、「社長命令だから、しょうがない」ということにしてもらえばいいのです。

だけど、そういう形であったとしても、実際に助け合うことによって、「困ったときはお互い様」という雰囲気が醸成されていき、部門間の「壁」は自然と低くなっていくと思います。

リーダーの「無理難題」が、

「連帯意識」を引き出す

あるいは、僕はこんな“荒技”を繰り出したこともあります。

社長である僕が、「無理難題」を要求することで、あえて全部門長の“敵”として立ちはだかるのです。

もちろん、その「無理難題」は、経営上の必要性があるから要求するわけですが、同時に、“社長という敵”に対抗するために、部門長が協力し合うようになるという「裏の狙い」ももたせているわけです。

これは、慶應大学ラグビー部での経験を踏まえた、ちょっとした“悪知恵”です。

あの頃、僕たち選手は、あまりにも過酷な練習に耐え忍ぶ毎日を送っていましたが、そんななかで「集団力学」というものを知らぬ間に学んでいました。

たとえば、普段は、「シニア」と呼ばれる3年生と4年生の立場が強く、それに対抗するために「ジュニア」と呼ばれる1年生と2年生が団結するという構図になるのですが、夏の合宿などでラグビー部OBの「鬼コーチ」が指導にくると、力関係は一変して、「鬼コーチ」に対抗するために、1年生から4年生までが団結する構図になるのです。

つまり、「強い敵」が現れることで、集団の離合集散が起きるということです。

このような「集団力学」は、程度の差こそあれ、あらゆる集団や組織で観察されるものですが、それを、社長である僕が“逆利用”。「無理難題」を要求する社長に対抗するために、部門長同士が連帯意識をもつことで、部門間の「壁」がなくなるのではないかと考えたわけです。

もちろん、わざわざ“嫌われ者”になるわけですから、少々寂しくはあります。だけど、社長として部門長たちをサポートしながら、「無理難題」をやり遂げることさえできれば、僕も含めた全員がハッピーになります。そして、僕と部門長たちとの関係性もよりよいものへと育っていくのです。

この手法は、やや“荒技”なので、慎重にやった方がいいと思いますが、とにかく、リーダーは自分の権限を使いこなして、部門間の「信頼関係」が醸成されるように働きかけることが大切です。部門間の「壁」がある限り、「重要な情報」が瞬時に組織に行き渡るなどという現象は起きえないからです。

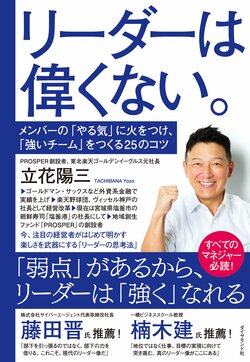

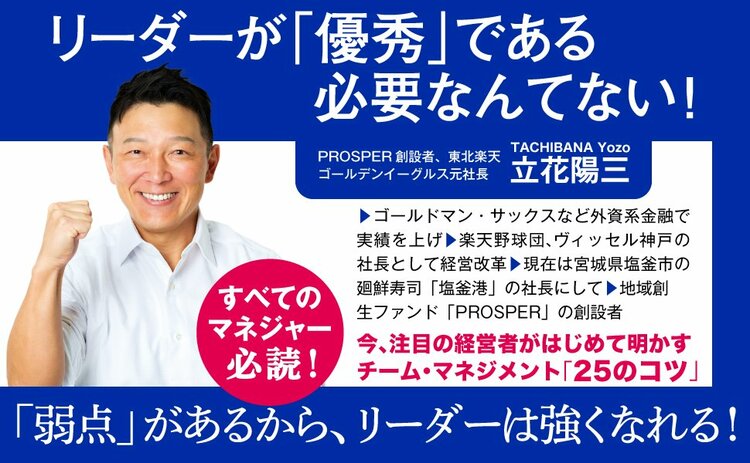

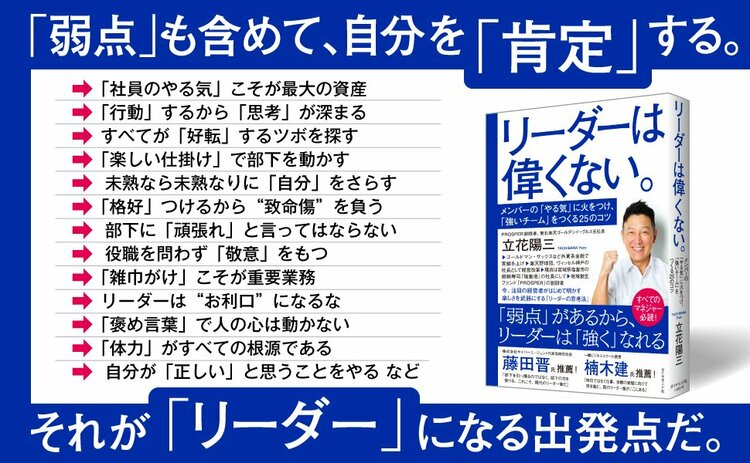

(この記事は、『リーダーは偉くない。』の一部を抜粋・編集したものです)。