【大喜利です】「考えすぎの人あるあるは?」で出てきた共感できる回答は…。

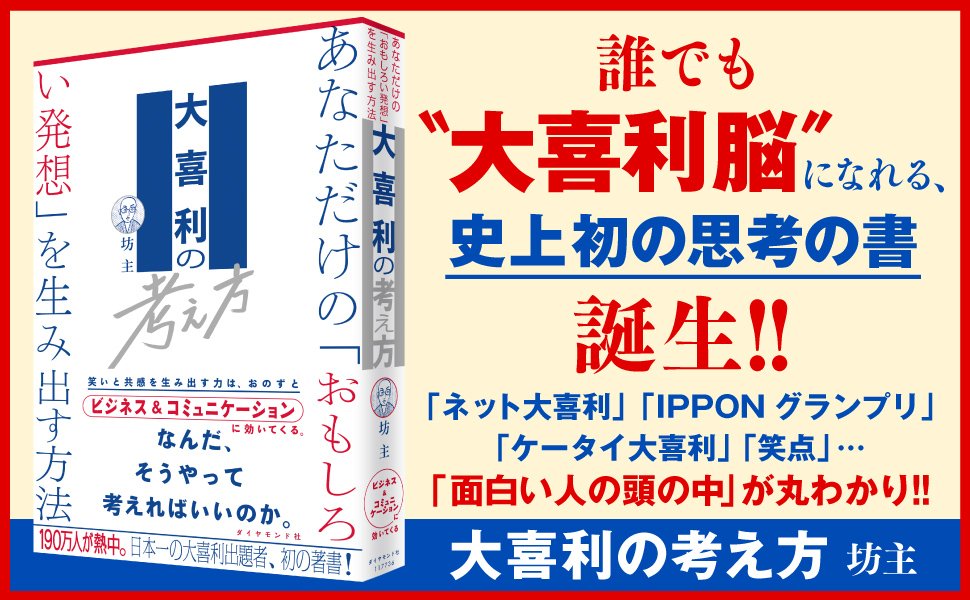

そう語るのは、毎日欠かさず大喜利のお題を出題してきた「坊主」氏だ。いまや空前の「大喜利ブーム」。大喜利のように「斜め上の発想を出す」というスキルは、「面接での一言」「LINEでのうまい返し」などに使える“万能スキル”でもある。そんな大喜利について、世界で初めて思考法をまとめた話題の著書『大喜利の考え方』では、「どうすれば面白い発想が出てくるのか」「どんな角度で物事を見ればいいのか」などを超わかりやすく伝えてくれている。まさに「面白い人の頭の中」が丸わかり。そこで、この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、大喜利的な思考法を詳しく解説する。(構成/種岡 健)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

大喜利と回答の流れ

最初に、私の一日のルーティンをご紹介しましょう。

①「お題」を大体20~30分で考える

思いついたときにメモしているので、そのストックを使うことも多いです。

お題のリクエストも随時、募集しています。

私なんかより「いいお題」を思いつく人は、たくさんいます。みなさん、どんどんお題を教えてください。他力本願で、私はお坊さんの仕事に精を出すことができます。

②夕方から夜にかけて「お題」を7個ほど出す

例)「『円安』を小学生でもわかるように説明した人が優勝」選手権など

③みなさんに「回答」を考えていただく

お題について、フォロワーのみなさんに、仕事終わりや夕食後、寝る前に、じっくりと回答を考えていただき、返信してもらっています。

ちなみに、大喜利のお題は、「◯◯はなんでしょう?」と、直接問いかける形式が多いと思います。

そんな中で、私は「選手権」という表現を使っています。気軽にエントリーできる感じがするからです。

④翌朝、集まった「回答」を集計する

2~3時間ほどかけて回答を精査し、「最優秀賞」「金賞」「入選」「落選」「高齢の住職賞」などの賞を与えています。

基本的には、「いいね」の多い順ですが、私の判断で各賞それぞれに意図があります。

⑤最後に、私から「結果発表」をし、みなさんに優秀な回答をお知らせ

7つのお題のうち、1つはバズるほどの「いい回答」があって、3~5つは「まあまあの回答」、1~3つはあまりいい回答がないという傾向です。

以上です。

そんな生活を8年以上、続けています。

休んだことは、1日もありません。

私、坊主は何を隠そう、「三日坊主が大嫌い」なんですよね。

体を壊しても、身内に不幸があっても、大災害が起こっても、このルーティンを一度も欠かしたことはありません。

そういう意味では、私以上に「大喜利」に労力をかけている人はいないのではないかと自負しています。

〈お題〉

「考えすぎの人あるあるは?」選手権

〈回答〉

自分が言ったことを後で思い出して、

「なんであんなこと言ったんだろう」

「少しトゲがあったかも」

「別の意味で伝わったかもしれない」

「連絡したほうがいいかな」

「いや、そうすると余計に変か」……と凹む

という大喜利のように、どんなに嫌だった経験でも、心の扉を開けて、第三者に晒すことで、「いいね」を得られます。

そうして、浄化されていくのです。

怒りも悲しみも、エネルギーに変えられます。

だったら、あなたの考え方ひとつで、笑いや共感に変えてしまいましょう。

そのトレーニングとして、「大喜利」は最適なのです。

ぜひ、私と一緒に、つらい体験も成仏させましょう。

私の元にも、「おばあちゃんが亡くなってしまって悲しいので、なんか笑わせてください」という悩みが届きました。

そんなとき、私がショックを受けた「米津玄師さんにブロックされている画像」を見せました。

すると、なぜか笑ってくれて「悲しさが吹っ飛びました。ありがとうございます!」と言われたことがあります。

それ以来、その画像をよく使っています。

米津玄師さんには心より感謝をしています。この場を借りてお礼を言わせていただきます。ありがとうございます。

世の中から真面目すぎておもしろくない返しが消え、個性的で独特な発想がひとつでも増えることを心から願ってやみません。

(本稿は、『大喜利の考え方』から一部抜粋した内容です。)

坊主(ぼうず)ポケモンGOのやりすぎで坊主バーをクビになった僧侶

坊主(ぼうず)ポケモンGOのやりすぎで坊主バーをクビになった僧侶日本一の大喜利アカウント

X(旧Twitter)は、2024年1月現在で190万フォロワーを突破。元々、「2ちゃんねる」が大好きで、「匿名で面白い回答をする人がたくさんいる!」ということに衝撃を受け、Xでお題を出し続ける。これまで8年間365日、毎日欠かさず大喜利のお題を出題。累計で2万以上のお題を出し、数百万以上の回答を見てきた。昼は僧侶として働く、正真正銘の「お坊さん」でもある。また、都内に「虚無僧バー」「スジャータ」というBARを2軒経営しており、誰でも1日店長ができる店として、さまざまな有名人やインフルエンサーなどに店長を任せている。BARの名前の由来も仏教からとられている。『大喜利の考え方』(ダイヤモンド社)が初の著書。