『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の投資マンガ『インベスターZ』を題材に、経済コラムニストで元日経新聞編集委員の高井宏章が経済の仕組みをイチから解説する連載コラム「インベスターZで学ぶ経済教室」。第83回は「円安=日本の没落」といった悪玉論に疑問を呈する。

「1ドル360円」1970年代の人々の嘆き

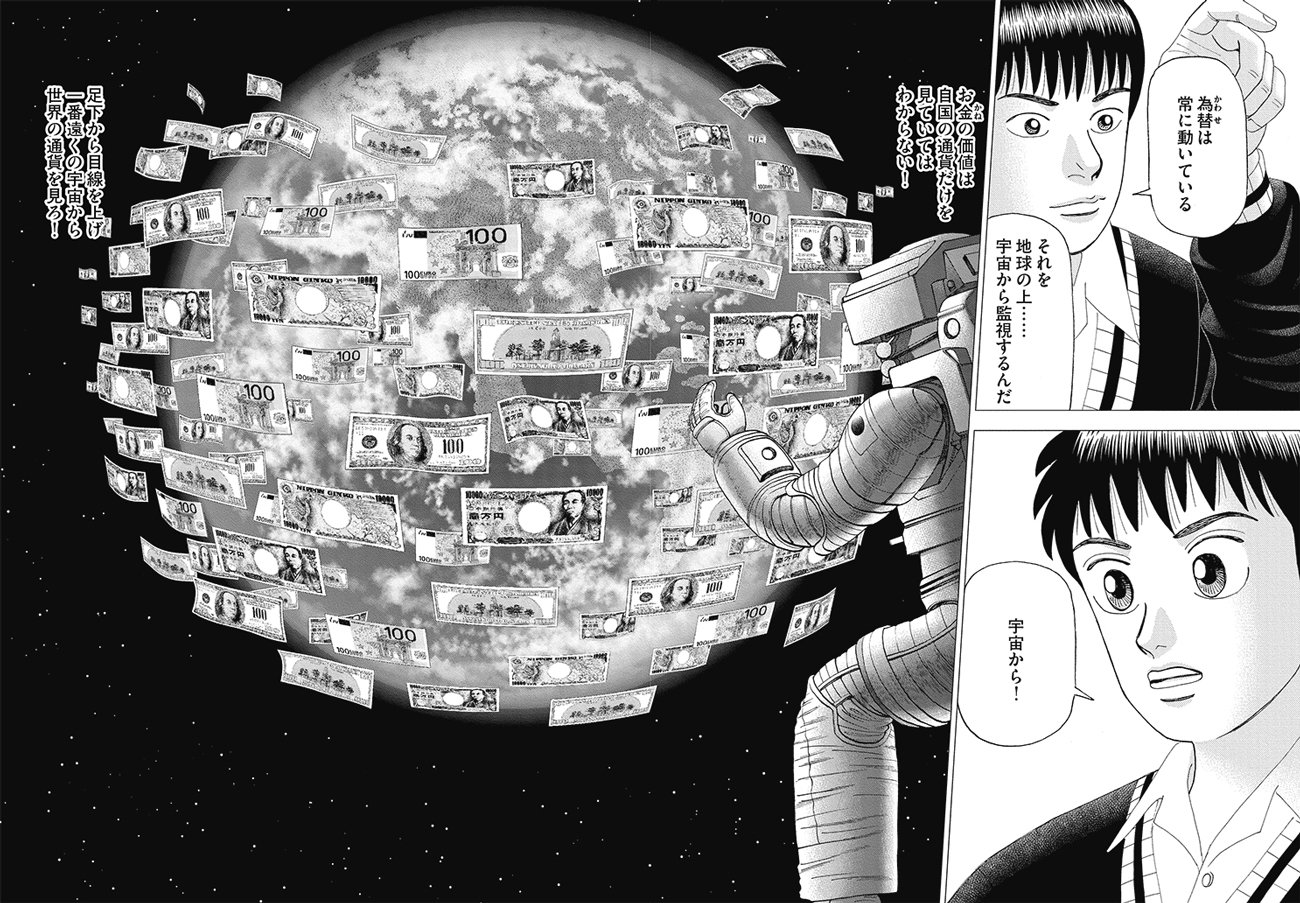

藤田家の御曹司・慎司との三番勝負に備え、主人公・財前孝史は為替市場の勉強を進める。通貨価値の低下を危惧する円安悪玉論を唱える投資部の先輩・富永大貴に対して、財前は円安のメリットに着目して反論を試みる。

円安は日本にとってプラスかマイナスか。一時1ドル160円まで円相場の下落が加速した今、まさにホットな話題だ。輸出やインバウンドの追い風になる円安は景気にプラスだ、いや、日本人が貧しくなる円安はマイナスだ、と見方は分かれている。

もっとも、「1ドル360円だった1970年代より十分円高になっている」という財前の認識はやや的外れだ。長期では、名目値の為替レートの比較に意味はない。

お金の価値はどれだけモノが買えるか、いわゆる購買力で決まる。360円時代と今を比べるなら、「1ドルが何円で買えるか」と「そもそも、そのお金で何が買えるのか」を総合的に評価する必要がある。

1970年と比較すると米国の消費者物価はおよそ8倍になっており、日本は3.5倍にとどまる。米国の物価は右肩上がりだが、日本は「失われた30年」の間、ほとんど物価は上がっていない。

このインフレ格差を考慮すると、1000円で買える1ドル紙幣が増えても、米国現地での「使い出」は半世紀前とほぼ変わらない計算になる。名目値でみれば財前の言うとおりに円高になっていても、円の対ドルの実質価値は50年で「行って来い」になった。

1ドル360円時代の米国滞在体験談や旅行記を読むと、現地の物価の高さ=円の安さに苦労するエピソードにあふれている。当時の人々の嘆きと最近のニュースやワイドショーで耳にする海外旅行者の悲鳴はそっくりだ。

為替レートで国家の衰亡を語れるか?

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

同じ発想で円の実力をはかる指標が日銀の公表する「実質実効為替レート」だ。ドルだけでなく様々な通貨に対する円の総合力を示すこの数値は、1970年を100とすると、足元で90台まで低下している。

240を超えた1995年のピークから右肩下がりで、これはちょうど日本がデフレの様相を強めて日銀が「超」のつく金融緩和を続けた「失われた30年」と重なる。この間に日本円の購買力は下がり続けたわけだ。

最近、この実質実効為替レートの下落をもとに、日本経済の没落が語られるケースが少なくないのだが、事はそう単純ではない。実はこの50年、多くの先進国の実質実効為替レートは下落している。

イギリスなど欧州諸国だけでなく、この20年ほどで持ち直し気味の米ドルも超長期では下落組だ。資源国や新興国が力をつけて通貨価値を高めた裏返しで、先進国通貨の総体的な価値は世界経済の中で弱くなった。それをもって先進国の経済が全般に「没落」してきたとは評価できないだろう。

為替レートは、それ単体で国家の衰亡を語れるほど単純なものではない。日本経済の興亡と貿易・為替相場がどう絡み合ってきたか、じっくりと理解すると、今の円安のインパクトや意味も違ってみえてくるはずだ。

私のYouTubeチャンネル「高井宏章のおカネの教室」で、実質実効為替レートの解釈を含め、ベテラン為替ウオッチャーの田中泰輔氏と踏み込んで議論したことがある。ご興味のある方は動画〈円安=日本経済衰退論に異議あり!「安い日本」は本当か〉をご覧いただきたい。

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク