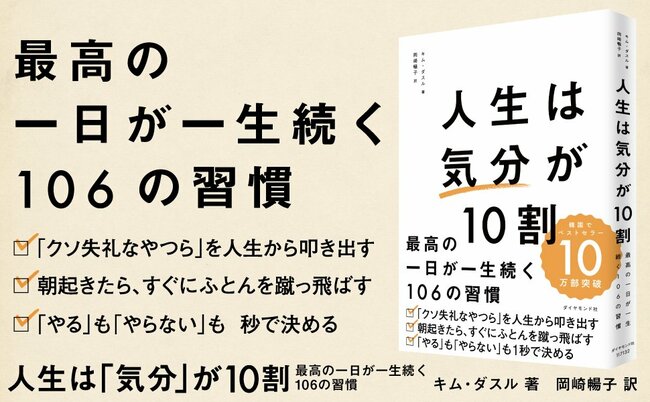

「毎日を気分良く過ごしたい」「他人に振り回されるのをやめたい」「自己肯定感を高めたい」……そんなあなたにおすすめなのが、韓国で10万部を超えるベストセラーとなった『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』(キム・ダスル著、岡崎暢子訳)だ。韓国で2022年全体1位も記録したという本書には、簡単なことでは揺らがない自分になるための、「気分」のコントロール習慣がまとめられている。「気分」がコントロールできれば人生もコントロールできる──そんなメッセージがこめられた本書のエッセンスをピックアップして紹介する本連載。今回のテーマは、「自己肯定感が低すぎる人が、今すぐやめるべき言動」だ。(構成:川代紗生)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「情緒が安定しない人」の特徴とは?

「気分」のコントロールほど難しいものはない。

たとえば、上司に業務報告をしたとしよう。ふだんは「了解!」とビックリマークつきで返信してくれていたのに、ある日を境に、「了解。」と、句読点しか使わないようになったとする。

これだけでも私は、「自分が何かやらかしたのでは?」と不安になり、相手の顔色をうかがってばかりになってしまう。

「ビックリマークを使うのが面倒になっただけかも」「特別な意味なんてない」など、自分を慰める理由をかき集めようとしても無駄だ。

どれだけ言い聞かせても、相手の機嫌を損ねることをしてしまったかもしれない、という不安から、逃れることはできない。

これは、あくまでもほんの一例だ。

自分以外の同僚メンバーみんなでお茶に行ったという話を聞いたとき、自分が提出した資料へのリアクションが何もなかったとき……ほかにも、エピソードを挙げたらきりがない。

このような生活を続けていると、ふとした瞬間に、どっと疲れが押し寄せる。

他人に振り回されてばかりの自分。どうにかならないだろうか?

どうすれば「気分」を管理できるのか?

人付き合いに消耗し、心がいつも息切れ状態になってしまっていた私は、本書──『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』を手に取ったときも、正直、疲れていた。

疲れすぎてしまうと、言葉がうまく頭の中に入ってこない。

ライターという仕事をしているくせに情けないことだが、文章を読むだけでへとへとになってしまうくらい、心が混乱しているときもあるのだ。

だから、まず、本書のページをぱらぱらとめくってみたとき、ちょっと安心した。「あ、これなら読めそう」と、真っ先に思った。

本書の冒頭は、まず、こんな言葉からはじまる。

今日一日をどんな日にするのかは、その日の気分で決まる。

ゴキゲンに過ごせたなら当然幸せな一日だし、

心穏やかに過ごせた日も幸せな一日だ。(P.1)

ページをさらにめくっていくと、イントロダクションとして、訳者による解説も書かれていた。この導入も、私を安心させてくれた要因の一つだ。

そのヒントとなる習慣や考え方を、著者がソリッドな視点から紹介してくれます。

著者からのメッセージは106本。とはいえ、必ずしも最初から最後まですべてを通して読む必要はありません。(P.5)

そう、本書の章立てとして「『気分』の下地をつくる習慣」「落ち込んだ心を立て直すメンテナンス習慣」「人生がすべてうまくいく、『気分』のコントロール習慣」など、カテゴリ分けはされているものの、106本のメッセージそれぞれは、独立して読める内容だ。

結局私は、「毎日ちょっとずつ、気になったところだけ読む」というスタイルで、だいたい10日間くらいかけてじっくりと読み進めることにした。

「自己肯定感が低すぎる人」が今すぐやめるべき4つのこと

ページをめくるごとに、私の疲れた心に浸透してくれた言葉はいくつかあったが、なかでもはっとさせられたのは、103個めの習慣、「『すぐ謝るクセ』を手放して自尊心を守る」というものだった。

ここでは、自分の「気分」を守るために、日常生活の中でやらないようにするといいことが、4つ紹介されている。

1. 反射的に謝る

2. すぐ頼りたがる

3. なかなか断れない

4. 謙遜しすぎる

この4つの行動、すべて、身に覚えがあった。

冒頭に書いた、相手の返信が「了解!」ではなく「了解。」だっただけでびくびくしてしまう、というケースもそうだ。

自分が悪いことをしたから、相手の機嫌を損ねたのではと思い込み、自分の罪が確定する前に(つまり、相手に怒られる前に)、まず謝ってしまいたくなる。

なぜ、「他人を過大評価」するのに、自分を評価できないのか?

この項目のラストにあった著者の言葉が、いっそう胸に刺さった。

他人のことは過大評価するのに、自分のことは評価できないなんて悪いクセ。今すぐ手放すべきだ。(P.275-276)

他人のことは過大評価するのに、自分のことは評価できない。

まさにこれこそ、他人に振り回されてしまう要因の、重要な一つではないかと思った。

たとえばあなたは、ミスした同僚のフォローは積極的にするくせに、自分が同じようなミスをしたとき、過剰に謝ったりしていないだろうか。まして、他の人にフォローをお願いするなんて、申し訳なくてできないと考えてはいないだろうか。

他人の成果はきらきらして見えるのに、自分の成果は「このくらいで調子にのっちゃいけない」と思う。

他人の欠点は「大したことない」と思えるのに、自分の欠点は「これ以上迷惑をかけてはいけない」と焦る。

このような、「他人は過大評価」するが、「自分は過小評価」する人にこそ、本書の言葉は薬になるだろうと思う。

何より本書は、寄り添ってくれる「共感」の視点と、耳が痛くともまっすぐに伝えてくれる「正論」のバランスが、ちょうどいいのである。

いつも他人の気分にふりまわされ、自分で人生をコントロールしている感覚がない……。

そんなときに、本書の言葉をインストールしてみてはどうだろう。

自信過剰でもなく、卑下しすぎるのでもなく。ちょうどいい「フラット」な視点で生きるってこういうことかと、あなたも、納得できるはずだ。