【1000万の黄金茶碗】知らずに買った買取店の被害額はどうなる?

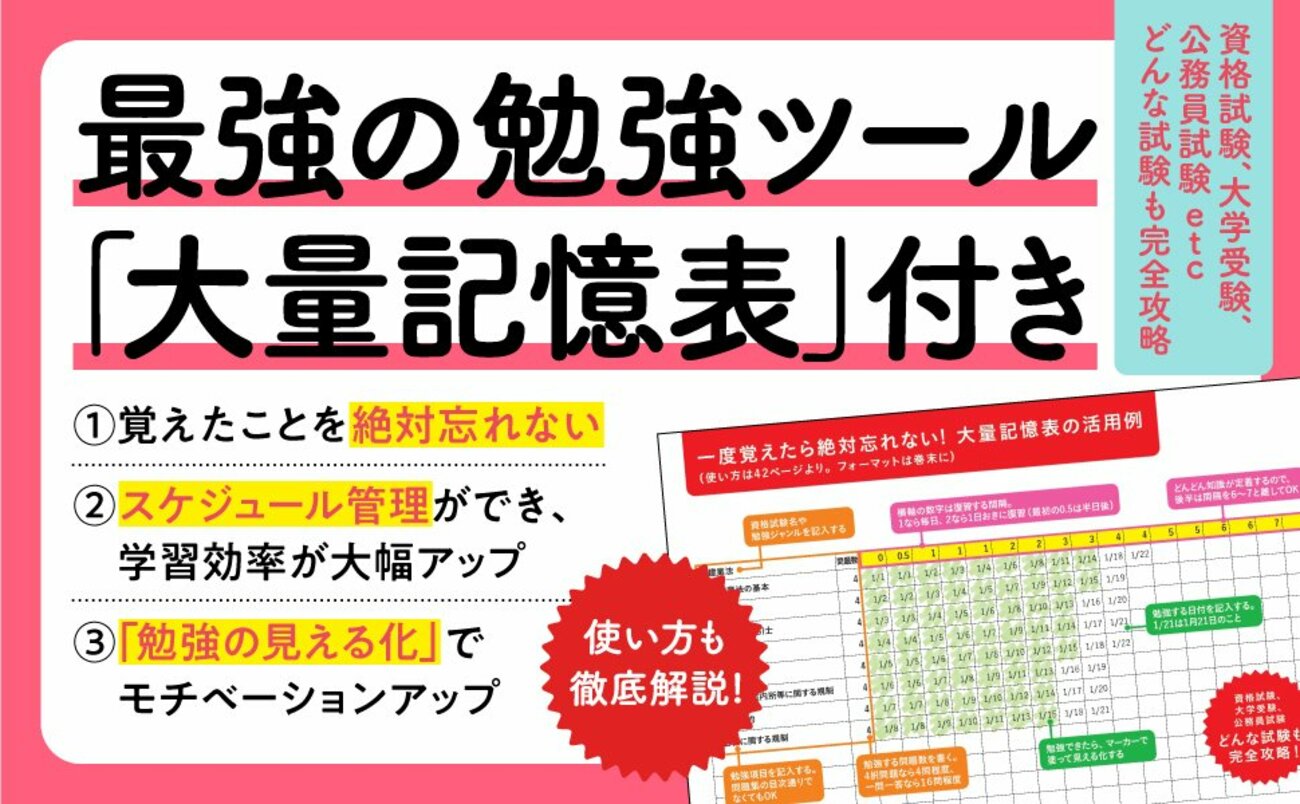

本連載の著者は棚田健大郎氏。1年間必死に勉強したにもかかわらず、宅建試験に落ちたことをきっかけに、「自分のように勉強が苦手な人向けの方法を編み出そう」と一念発起。苦労の末に「勉強することを小分けにし、計画的に復習する」しくみ、大量記憶表を発明します。棚田氏の勉強メソッドをまとめた書籍、『大量に覚えて絶対忘れない「紙1枚」勉強法』の刊行を記念して、棚田氏の寄稿記事を公開します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

【1000万の黄金茶碗】知らずに買った買取店はどうなる?

今年4月、日本橋高島屋の金製品の即売会で「金の茶碗」が盗まれた事件がありましたね。

日本橋高島屋で開かれていた展示販売会の会場から純金製茶碗(販売価格1040万6千円)が盗まれました。すぐに犯人は逮捕されたんですが、逮捕されたときにはすでに約180万円で茶碗を売却した後だったんです。速攻で売却して逃げ切ろうとしたんでしょう。さらに買い取った買取店はさらに別の店に480万円で転売していたとのことなんです。

今回考えて欲しいのは、「この純金の茶碗は、結局誰のものになるの?」という話です。

1:犯人が窃盗で盗む

2:犯人から茶碗を180万円で古物商Aが買い取る

3:古物商Aが古物商Bに480万円で転売した

この流れで気になるのが、茶碗が誰のものになるのか、そしてお金は結局どうなるの?

この2点ですね。ここからは、宅建試験で習う知識を当てはめて考えてみます。あくまで宅建試験で習う知識として考えますので、実際どうなるかは今後の動向を注視しましょう。

ポイント1:茶碗は誰のものになるの?

この論点、争いになるのは、現に純金茶碗を持っている古物商Bと被害者でしょう。被害者は当然、所有権に基づいて古物商Bに対して「俺が盗まれたやつだから返して」と返還請求するでしょう。これに対し古物商Bはどう対抗できるか考えてみます。

実ここに宅建試験の知識が隠れています。ポイントは即時取得です。即時取得について説明します。

第192条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

要するに純金茶碗が本当は他人のものだったとしても、それが古物商Aのものだと信じて購入した場合、一定の条件のもとにおいて所有権を取得する的な意味合いです。また、即時取得できるのは動産だけなので選択肢のように不動産は即時取得できません。

このケースでも、純金の茶碗は古物商Bのものになってしまうのでしょうか。この判断は実際に裁判をしてみないとわかりませんが、私が想像してみます。

そもそも純金の茶碗です。滅多にあるものではありません。もし私が買い取る側だとしたら、どうやって入手したか入念に聞きます。それがはっきりしないなら買わないですね。

ここまで高価で珍しいものですから、即時取得の要件である「善意かつ過失がない」というのはかなりハイレベルなものが求められる気がします。仮にそのあたりの確認が不十分だということになれば、即時取得は成立しないことになるでしょう。つまり、純金の茶碗を被害者に返還することになるでしょう。

また民法にはこんな条文もあります。即時取得の次に書いてあります。

第193条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

ちなみにこのケースでは古物営業法の適用があると思うので特別法のこっちが適用されて被害者は盗まれてから1年間、返還を請求できることになります。

ということで、たとえ即時取得が成立したとしても、今回のケースでは純金の茶碗は被害者に返さなければならなくなる可能性が高いでしょう。

ポイント2:お金はどうなるの?

そうなってくると気になるのがお金です。古物商Bは480万円払って盗品だった純金茶碗を買っています。茶碗を返還してしまったら、お金どうなると思いますか? 現状は、

・古物商Bが480万円の損

・古物商Aが480-180=300万円の利益

という状態になっています。

ここで宅建の知識です。純金茶碗の所有権が被害者にあるとした場合、AとBの間の売買契約はどうなると思いますか?

そうです、「履行不能」になります。

AはBへ純金茶碗の所有権を移転することができないわけですから、履行不能です。履行不能になるとどうなるんでしたっけ。直ちに契約解除ができるんでしたよね。

じゃあ契約解除すると次はどうなるでしょうか。原状回復しなければなりません。要するに、契約する前の元の状態に戻す義務が生じます。

つまり、古物商Aは代金480万円を古物商B返還しなければなりません。もちろん、自分が買い取ったときに犯人に支払ってしまった180万円を差し引くこともできません。原状回復は当事者間で行うことなので、犯人と古物商Aとの売買契約は別問題です。これは当然でしょう。

となると今度は古物商Aがイライラしてきます。俺だって犯人に180万円払ったんだ! どうしてくれるんだってなりますよね。これはどうするんでしょうか。

ズバリ、古物商Aは犯人との売買契約を同じように履行不能で解除して原状回復請求によって180万円全額の返還を請求することになるでしょう。

ただ、純金茶碗を盗むような犯人なので、お金を使い切っていて手元にない可能性もあるでしょう。そうなったら事実上泣き寝入りするしかないでしょう。

これからどうなっていくかはわかりませんが、これが宅建試験の知識を元に考えた結論です。

重要なことは、初対面の人から何かを買い取る場合は、それが本当にその人のものなのか慎重に判断してから買わないと、面倒なトラブルに巻き込まれるということです。転売すればそれで終わりじゃないということを覚えておきましょう。犯人により近い人ほど、大きなリスクを負うことになります。