価値観が多様化し、先行き不透明な「正解のない時代」には、試行錯誤しながら新しい事にチャレンジしていく姿勢や行動が求められる。そのために必要になのが、新しいものを生みだすためのアイデアだ。しかし、アイデアに対して苦手意識を持つビジネスパーソンは多い。ブランドコンサルティングファーム株式会社Que取締役で、コピーライター/クリエイティブディレクターとして受賞歴多数の仁藤安久氏の最新刊『言葉でアイデアをつくる。 問題解決スキルがアップ思考と技術』は、個人&チームの両面からアイデア力を高める方法を紹介している点が、類書にはない魅力となっている。本連載では、同書から一部を抜粋して、ビジネスの現場で役立つアイデアの技術について、基本のキからわかりやすく解説していく。ぜひ、最後までお付き合いください。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

出てきたアイデアを

どう発展させていくのか

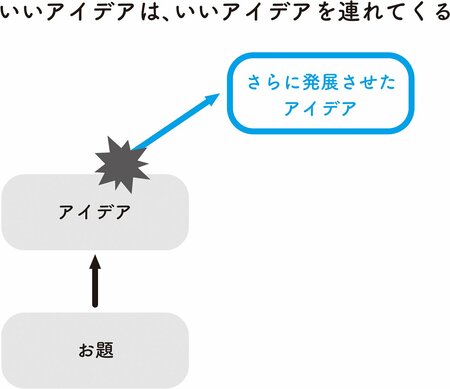

いいアイデアというものは、さらなるいいアイデアを連れてくるものです。

皆さんも思い当たる節があるのではないでしょうか。

誰かひとりのアイデアによって、それまで硬直していた議論が急に活性化していく。

「このような考えを足してみたらどうだろうか」「こんな考え方もできそうだ」と、そのアイデアを起点にさらに発展させたアイデアへと広がっていく、といったことです。

では、実際にどのようにしたら発展の起点となるようなアイデアをつくることができるでしょうか。

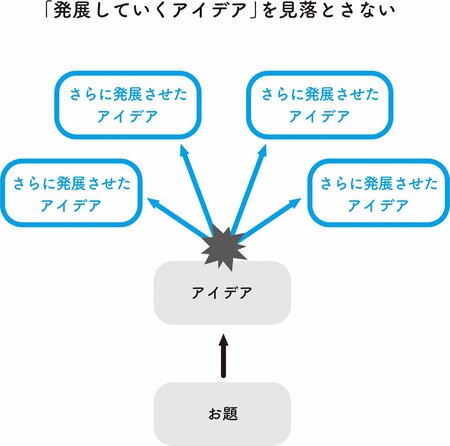

以下の2つの図のような捉え方をしながら、この「みんなのアイデア」の起点となるようなアイデアを目指しましょう、とチームに話してもいいですが、アイデア出しとして、そこを狙うのは難しそうです。

それよりもチームのリーダーが、このような「発展していくアイデア」を見落とさないようにする、ということのほうが有効であるように思います。

アイデアの芽を出した人を

いちばんに評価する

先述したアメリカのビジネススクールの話では、アイデアの芽を出した人をいちばんに評価するというものでした。

その授業を想像してみると、生徒がその芽を発見するのは稀で、教授が芽を見つけて上手にファシリテーションしている様子が浮かんできます。

「ちょっと待って、いまケイトが発言したアイデアを○○という視点で捉えてみると、発展させられるんじゃないか」

この教授のように、発展していく「いいアイデア」を見落とさず、チームのアイデアをよりよいものにしていきたいものです。

では、アイデア出しの現場を想定してみましょう。

たとえば、ガムの新商品のアイデアを考えているとします。すると、スタッフから「噛むことで脳が刺激されるから『勉強用ガム』を開発する」というアイデアが出たとします。

このときに、「まああるよね」というようにアイデアを棄却しないで、さらに発展させるためにこのアイデアをどこに置くかが、リーダーの腕の見せ所と言えるでしょう。

集中力を高める勉強用のガムというのは、すでに存在しているため、そのままでは使うことができないアイデアです。

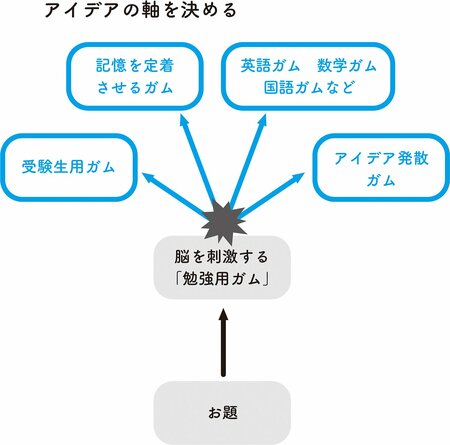

しかし、「このアイデアを軸にして発展させよう」とディレクションすることもできます(下図)。

すると下図のように、「受験生用ガム」としてターゲットをより特化する方向に発展させることができます。

また、暗記ものなど頭に「記憶を定着させる」ためのガムとして位置づけるというアイデアも出てきます。

さらに、「英語・数学・国語」など主要科目ごとに違うフレーバーの勉強用ガムをつくるというアイデアにも発展します。

それから、社会人向けにアイデアを考えるときのガムとして開発することも考えられるでしょう。

このように「勉強用ガム」から様々に発展させたアイデアを考えることができることが、おわかりいただけるでしょう。

何かのアイデアから

「さらに発展させたアイデア」と位置づける

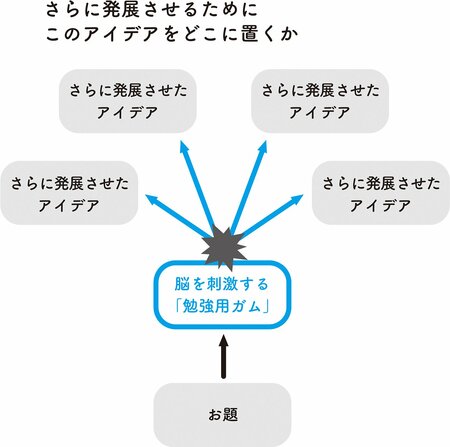

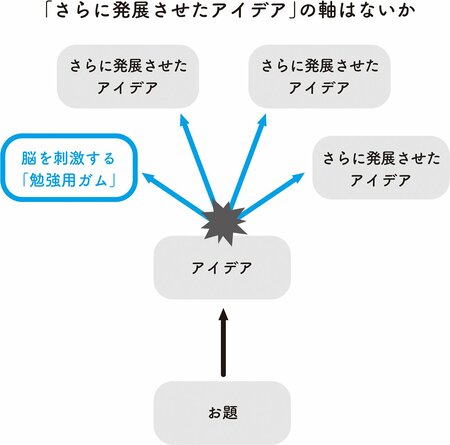

さらに、リーダーとしては別の方針をチームに出すこともできます。下図のように、この「勉強用ガム」というアイデアを、何かのアイデアから「さらに発展させたアイデア」と位置づけるのはどうでしょう。

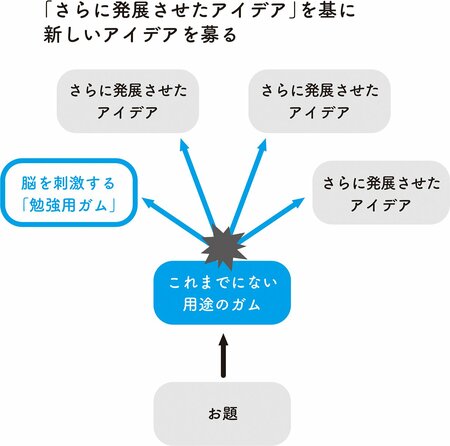

そして、この「さらに発展させたアイデア」の基になったアイデアをリーダー自身が定義づけるのです。たとえば、「これまでにない用途のガム」と置いて、ここから発展させたアイデアを募ってみるのはどうでしょうか(下図)。

すると、ウエイトトレーニングなどジムで運動する人が増えていることを受けて歯を食いしばるときに作用する「ジムトレーニング用ガム」とか、頭のスイッチをオンにするような「通勤用ガム」とか、オンラインゲームの流行を背景にした「eスポーツ用ガム」など、様々なアイデアが出てきそうです(下図)。

このように、チームメンバーから出てきたアイデアをどのように発展させていくかは、リーダーの判断と手腕によって変わってきます。

リーダーは、常に課題と出てきたアイデアを照らし合わせながら、どのようにアイデアを発展させていくかを見極め、みんなでアイデアを広げていけるようにチームに方針を伝えていく必要があります。

(※本稿は『言葉でアイデアをつくる。 問題解決スキルがアップ思考と技術』の一部を抜粋・編集したものです)

株式会社Que 取締役

クリエイティブディレクター/コピーライター

1979年生まれ。慶應義塾大学環境情報学部卒業。同大学院政策・メディア研究科修士課程修了。

2004年電通入社。コピーライターおよびコミュニケーション・デザイナーとして、日本サッカー協会、日本オリンピック委員会、三越伊勢丹、森ビルなどを担当。

2012~13年電通サマーインターン講師、2014~16年電通サマーインターン座長。新卒採用戦略にも携わりクリエイティブ教育やアイデア教育など教育メソッド開発を行う。

2017年に電通を退社し、ブランドコンサルティングファームである株式会社Que設立に参画。広告やブランドコンサルティングに加えて、スタートアップ企業のサポート、施設・新商品開発、まちづくり、人事・教育への広告クリエイティブの応用を実践している。

2018年から東京理科大学オープンカレッジ「アイデアを生み出すための技術」講師を担当。主な仕事として、マザーハウス、日本コカ・コーラの檸檬堂、ノーリツ、鶴屋百貨店、QUESTROなど。

受賞歴はカンヌライオンズ 金賞、ロンドン国際広告賞 金賞、アドフェスト 金賞、キッズデザイン賞、文化庁メディア芸術祭審査委員会推薦作品など。2024年3月に初の著書『言葉でアイデアをつくる。 問題解決スキルがアップ思考と技術』を刊行する。