だが「手」要素が廃れてしまう大変革が起きた。汲取り式から水洗式への移行である。汲取り式の便槽の穴は、直接に建物の外へと繋がっている。だからこそ外からきた不審なものが、穴を通じて便器の上の尻へと手を伸ばしてくる恐怖にリアリティが生じるのだ(実際、泥棒が便槽から侵入する事件も昔は数多くあった)。これが水洗式となれば、外と便所を繋げる通路が消滅してしまうではないか。

日本の水洗便所は1950年代に普及し始めたが、地方の学校施設では比較的遅く、また旧校舎に汲取り式が残存していた事情もあり、1970年代まではかろうじて「手」の便所怪談が語られていた。だがさすがに1980年代になると、便槽の下から手が伸びる怪談はほぼ絶滅する。その代わり注目を浴びるようになったのが、トイレの花子だ。

もちろん花子怪談の歴史もそうとう古い。まず「花子」の名前が出てこなくていいのなら、少女の声が聞こえたり少女霊が出現したりする学校の便所怪談が、戦前から多く語られている。「花子」の名称の登場がいつなのか定かではないが、証言レベルであれば戦後すぐからあったともいう。資料で「花子」が確認できるものは、1979年の児童にまつわる調査報告書、1985年の小学生学年誌あたりから登場しだすが、一般レベルまでメジャー化したのは1989年以降となる。

「手」の要素が廃れたので、相対的に「扉」を介して「問答」する便所怪談が強まった。言い換えれば、一人きりで便器に座った際の体験ではなく、便所内で友人たちと一緒に霊と交信しようとするコミュニケーション体験に移行した。そのような行動をするのは男子ではなく圧倒的に女子が多い。それまでの便所怪談でも、人間の霊が出る場合の多くは女性霊、それも小学校の女子トイレなので少女の霊が多かった。

学校の便所はもはや清潔な水洗式となり、校舎の各階に配置されている。さすがに自殺や殺人が起きた個室という想定はリアリティがないので、「三番目の個室」という一般的な「扉」を選択することになる。そして紫姑卜めいた霊との交信を行うのだから、「赤い紙青い紙」のような声を待つのではなく、こちらから相手に呼びかける必要がある。となれば少女霊に名前がないと不便なので、これも一般的な「花子」と名づける。……というのがトイレの花子が広まった流れではないだろうか。

こうして学校の便所怪談は、清潔で現代的な「トイレ怪談」になっていったのだ。

日本の水洗便所は1950年代に普及し始めたが、地方の学校施設では比較的遅く、また旧校舎に汲取り式が残存していた事情もあり、1970年代まではかろうじて「手」の便所怪談が語られていた。だがさすがに1980年代になると、便槽の下から手が伸びる怪談はほぼ絶滅する。その代わり注目を浴びるようになったのが、トイレの花子だ。

もちろん花子怪談の歴史もそうとう古い。まず「花子」の名前が出てこなくていいのなら、少女の声が聞こえたり少女霊が出現したりする学校の便所怪談が、戦前から多く語られている。「花子」の名称の登場がいつなのか定かではないが、証言レベルであれば戦後すぐからあったともいう。資料で「花子」が確認できるものは、1979年の児童にまつわる調査報告書、1985年の小学生学年誌あたりから登場しだすが、一般レベルまでメジャー化したのは1989年以降となる。

「手」の要素が廃れたので、相対的に「扉」を介して「問答」する便所怪談が強まった。言い換えれば、一人きりで便器に座った際の体験ではなく、便所内で友人たちと一緒に霊と交信しようとするコミュニケーション体験に移行した。そのような行動をするのは男子ではなく圧倒的に女子が多い。それまでの便所怪談でも、人間の霊が出る場合の多くは女性霊、それも小学校の女子トイレなので少女の霊が多かった。

学校の便所はもはや清潔な水洗式となり、校舎の各階に配置されている。さすがに自殺や殺人が起きた個室という想定はリアリティがないので、「三番目の個室」という一般的な「扉」を選択することになる。そして紫姑卜めいた霊との交信を行うのだから、「赤い紙青い紙」のような声を待つのではなく、こちらから相手に呼びかける必要がある。となれば少女霊に名前がないと不便なので、これも一般的な「花子」と名づける。……というのがトイレの花子が広まった流れではないだろうか。

こうして学校の便所怪談は、清潔で現代的な「トイレ怪談」になっていったのだ。

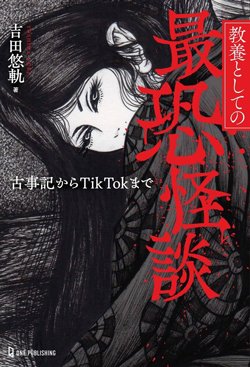

『教養としての最恐怪談 古事記からTikTokまで』(ワン・パブリッシング)

『教養としての最恐怪談 古事記からTikTokまで』(ワン・パブリッシング)吉田悠軌 著