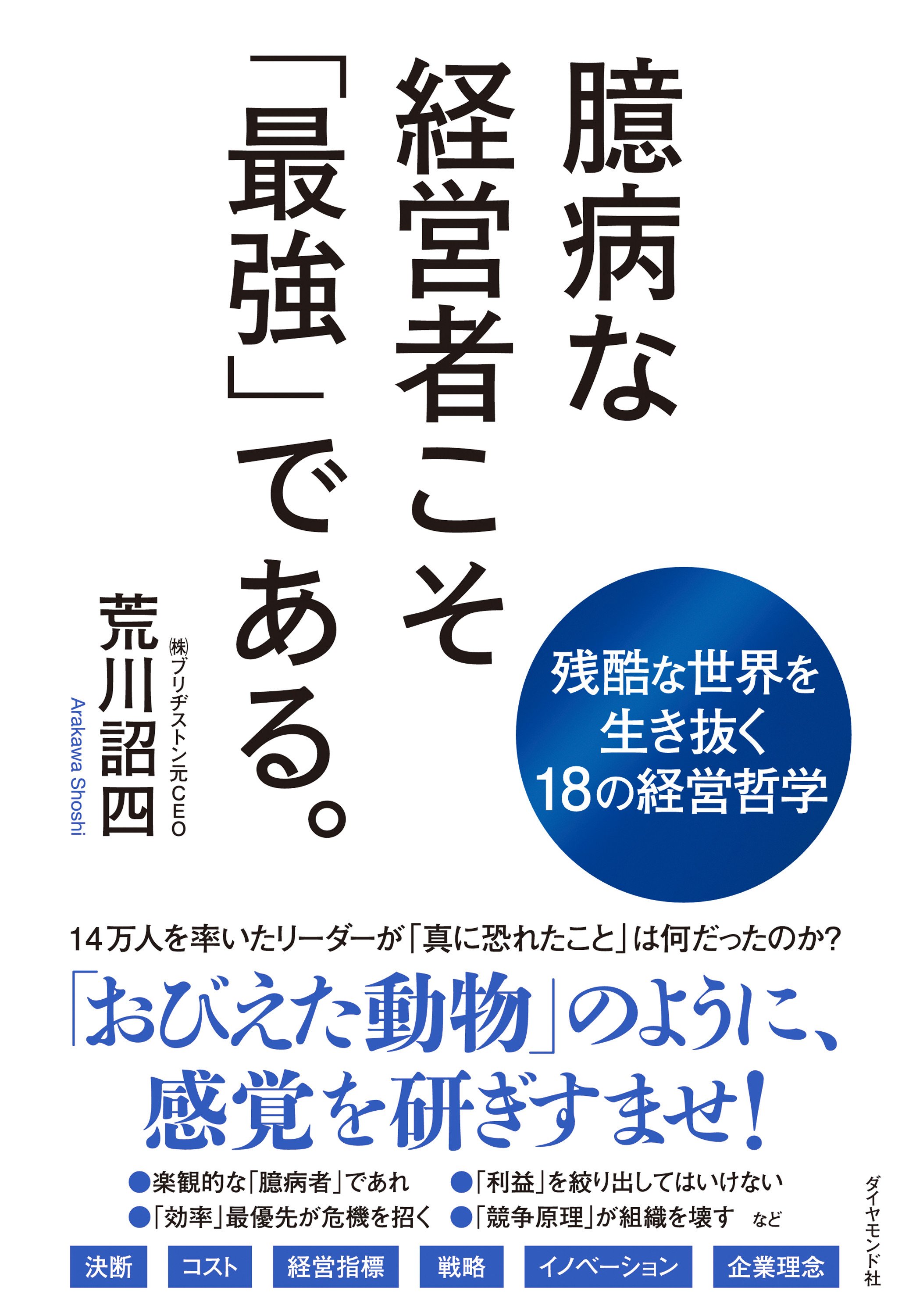

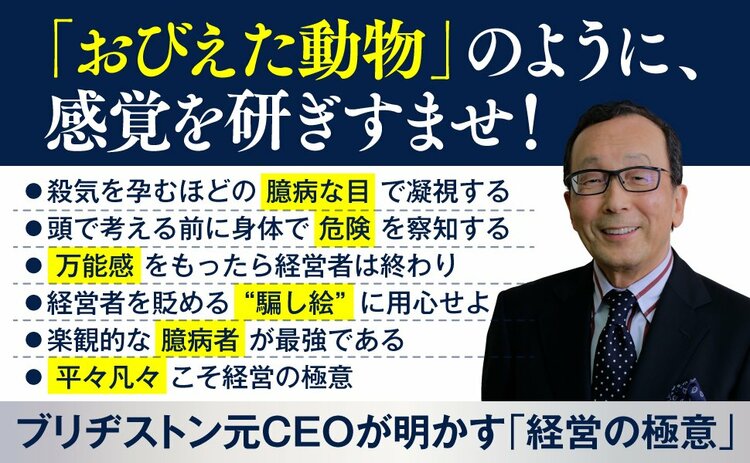

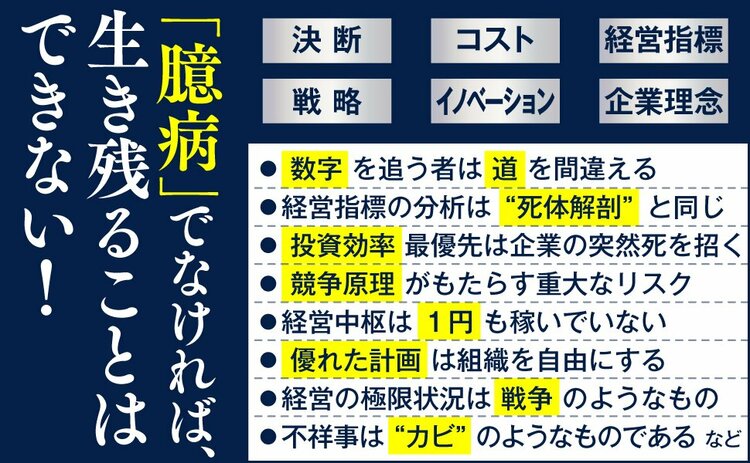

「あなたは臆病だね」と言われたら、誰だって不愉快でしょう。しかし、会社経営やマネジメントにおいては、実はそうした「臆病さ」こそが武器になる――。世界最大級のタイヤメーカーである(株)ブリヂストンのCEOとして14万人を率いた荒川詔四氏は、最新刊『臆病な経営者こそ「最強」である。』(ダイヤモンド社)でそう主張します。実際、荒川氏は、2008年のリーマンショックや2011年の東日本大震災などの未曽有の危機を乗り越え、会社を成長させ続けてきましたが、それは、ご自身が“食うか食われるか”の熾烈な市場競争の中で、「おびえた動物」のように「臆病な目線」を持って感覚を常に研ぎ澄ませ続けてきたからです。「臆病」だからこそ、さまざまなリスクを鋭く察知し、的確な対策を講じることができたのです。本連載では、同書を抜粋しながら、荒川氏の実体験に基づく「目からウロコ」の経営哲学をご紹介してまいります。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

現場は「複雑怪奇」である

経営者は簡単に騙される──。

少々過激な言い方かもしれませんが、経営者はそのくらいの認識でいたほうがいいと私は考えています。

なぜなら、経営者は普段、社内エリートである本社スタッフに囲まれながら仕事をしており、現場の「生の情報」からは隔絶されているからです。もちろん、本社スタッフが「経営者を騙そう」としているわけではありません。しかし、彼らが現場との間に介在することで、経営者の現場認識に歪みが生じることを恐れる必要があると思うのです。

その典型が、本社スタッフが書く現場レポートです。

本社スタッフは、理路整然としたレポートをまとめる能力に長けているだけに、それを読んだ経営者は“騙され”てしまうリスクが高いのです。どういうことか? 具体的なケースを想定しながら、考えてみたいと思います。

たとえば、本社中枢において、世界中の工場の生産性を一律20%上げるという目標を立てたとします。

当然、順調に生産性を向上させる工場と、なかなか成果の上がらない工場が生まれますから、本社は生産性の上がらない工場に対して、その理由と改善策をレポートするように要請することになるでしょう。

ところが、現場からのレポートはどうにも要領を得ないものが多いものです。

それには理由があります。そもそも、現場で起きていることは複雑怪奇であり、理屈でスパッと割り切ることができるようなものではないからです。

たとえば、工場の運営には、こんなジンクスのようなものがあります。トラブルなくスムーズに立ち上がった工場は、その後も順調に稼働するところが多いのですが、立ち上げ段階でトラブルに見舞われた工場は、なぜかそれ以降もトラブルが絶えないのです。

この現象を合理的に説明するのはきわめて困難で、結局のところ、やや不適切な表現ではありますが、「“育ちのいい工場”と“育ちの悪い工場”がある」とでも言うほかないというのが正直なところなのです。工場の運営・管理に携わったことのある方ならば、きっと共感していただけるはずだと思います。

このことが象徴的に示すように、工場のような現場で実際に起きていることを理路整然と説明するのはほとんど不可能。ましてや、そこに生じている問題を解決する、シンプルな対策などありえないと言ってもいいのです。

経営者が騙される「カラクリ」とは?

ところが、本社中枢にいると、このことが理解できません。

現場が提出したレポートをいくら読んでも、何が問題で、どう改善すればいいのかが見えてこないことに不満を感じるだけではなく、あれこれ言い訳を書き連ねて、成果が上がらないことを正当化しようとしているようにすら見えてくるのです。

そこで、業を煮やした経営者が、本社スタッフに現地に行って調査したうえで、レポートをまとめるように指示するわけです。

このようなケースにおいて危険なのは、本社スタッフが、生産性を順調に改善している別の工場の取組内容を知っていることです。

彼らは、それが「答え」だと思ってしまう。または、それが「答え」だと決め打ちしてしまう。そして、その工場でやったのと同じことをすれば生産性が上がると考えてしまうのです。

その結果、何が起こるか?

本社スタッフが、成功事例から導き出したストーリーに沿った資料を現場に要求。現場が「資料提供係」になってしまうのです。つまり、現場としては、自分達の現場に合った課題解決策が提示されると期待して資料を提出したのに、本社スタッフは複雑怪奇な現場に向き合うことなく、もともとあるストーリーを成立させるために必要な資料だけが取捨選択され、それ以外はすべて切り捨てられてしまうのです。

このプロセスを辿れば、誰がやっても、理路整然としたわかりやすいレポートができるに決まっています。しかも、成功事例をベースにしたストーリーですから、一見、説得力もあります。こうして、経営者は“騙される”わけです。

「理路整然」としたレポートは無力である

もちろん、このようなレポートは、現実には全く機能しません。

現場が苦しんでいる「現実」を直視することなく、本社スタッフが描きたいストーリーをまとめただけのレポートが機能するはずがないのは当然のことでしょう。

成功事例の工場では最新式の機械が導入されているけれど、その工場では古い型式の機械がそのまま使われているのかもしれませんし、工場の動線の設計が悪くて、従業員の生産性を押し下げているのかもしれません。

それに、温暖地帯の工場と熱帯や寒冷地帯の工場では、工場内の気温や湿度も異なります。快適な環境のなかで働くのと、うだるような暑さと湿気のなかや凍るような寒さのなかで働くのとでは、体力の消耗度が大きく異なります。

あるいは、工場が立地する地域特性も大きく影響します。

たとえば教育。先進国であれば、「労働倫理」「効率性」「品質」などの観念を教育された労働者がたくさんいますが、発展途上国のなかにはそれが難しいこともあります。その場合、これらの観念を現場で教育していくほかありません。

さらに、組合が強い国では、生産性向上のために従業員の協力を得るのも一苦労。組合との信頼関係を築くためには、大汗をかかなければなりません。こうした環境の違いも、大きなハンディキャップになります。

こうしたことを含めて、現場が置かれた「現実」を仔細に検証することなくまとめた解決策など、単なる“机上の空論”。そんなものが、実際に役立つことなどありえないのです。

それどころか、その“無価値なレポート”を実行できないことで、現場は重ねて非難の対象となるうえに、現場のことを何もわかっていない本社スタッフが直接、指示・命令し始めたりすることで、それまでなんとか持ちこたえてきた現場がついに崩壊へと向かっていくことすら起こりかねません。

これでは、現場にとって、本社スタッフとその背後にいる経営者は「悪代官」にしか見えないでしょう。そして、本社と現場の間に、深い「不信感」が定着してしまう。実に恐ろしいことではないでしょうか。

本社スタッフが「勘違い」する理由

注意していただきたいのは、本社スタッフは、別に現場をいじめようとしたわけでもなければ、経営者を“騙そう”としたわけでもないということです。彼らなりに、本社スタッフとしての仕事を忠実に果たそうとしていただけなのです。

ただし、本社スタッフという立場につくと、「勘違い」をしやすいということは自覚したほうがいいでしょう。

なぜなら、本社スタッフは、立派な本社ビルのなか、経営中枢と直接やりとりしながら仕事を進めるエリート的なポジションであるだけに、どうしても社内を「上から目線」で眺める姿勢を身につけやすいからです。

それに、現場に対して指示・命令を伝えたり、業務を管理・指導する立場ですから、なおさら「こっちが上、現場が下」という意識になりやすいはずです。

しかも、業績好調な現場とそうではない現場を「比較」する立場であるために、業績が低迷したり、問題を抱えている現場のことを、ことさらに「低く」見る傾向もあります。はっきりと言葉にすれば、問題ばかり起こす現場が「バカ」に見えてしまうこともあると思うのです。

このような態度を本社スタッフに取られると、現場としては「怒り」を覚えつつも、どうしても「萎縮」してしまうものです。その結果、現場は言いたいことも言えないまま、本社スタッフや経営中枢に対する「不信感」を持つようになってしまうことになりかねません。これは、経営にとって、非常に深刻なリスクだと私は考えています。だから、少なくとも、経営者たるものは、このような「組織力学」の存在をしっかりと認識した上で、現場とのコミュニケーションを図る必要がありますし、本社スタッフの理路整然としたレポートを真に受けるような愚は避けるべきだと思っています。

(この記事は、『臆病な経営者こそ「最強」である。』の一部を抜粋・編集したものです)

荒川詔四(あらかわ・しょうし)

荒川詔四(あらかわ・しょうし)株式会社ブリヂストン元CEO

1944年山形県生まれ。東京外国語大学外国語学部インドシナ語学科卒業後、ブリヂストンタイヤ(のちにブリヂストン)入社。タイ、中近東、中国、ヨーロッパなどでキャリアを積むほか、アメリカの国民的企業だったファイアストン買収(当時、日本企業最大の海外企業買収)時には、社長参謀として実務を取り仕切るなど、海外事業に多大な貢献をする。タイ現地法人CEOとしては、同国内トップシェアを確立するとともに東南アジアにおける一大拠点に仕立て上げたほか、ヨーロッパ現地法人CEOとしては、就任時に非常に厳しい経営状況にあった欧州事業の立て直しを成功させる。その後、本社副社長などを経て、同社がフランスのミシュランを抜いて世界トップシェア企業の地位を奪還した翌年、2006年に本社CEOに就任。「名実ともに世界ナンバーワン企業としての基盤を築く」を旗印に、世界約14万人の従業員を率いる。2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災などの危機をくぐりぬけながら、創業以来最大規模の組織改革を敢行したほか、独自のグローバル・マネジメント・システムも導入。また、世界中の工場の統廃合・新設を急ピッチで進めるとともに、基礎研究に多大な投資をすることで長期的な企業戦略も明確化するなど、一部メディアから「超強気の経営」と称せられるアグレッシブな経営を展開。その結果、ROA6%という当初目標を達成する。2012年3月に会長就任。2013年3月に相談役に退いた。キリンホールディングス株式会社社外取締役、株式会社日本経済新聞社社外監査役などを歴任・著書に『優れたリーダーはみな小心者である。』『参謀の思考法』(ともにダイヤモンド社)がある。(写真撮影 榊智朗)