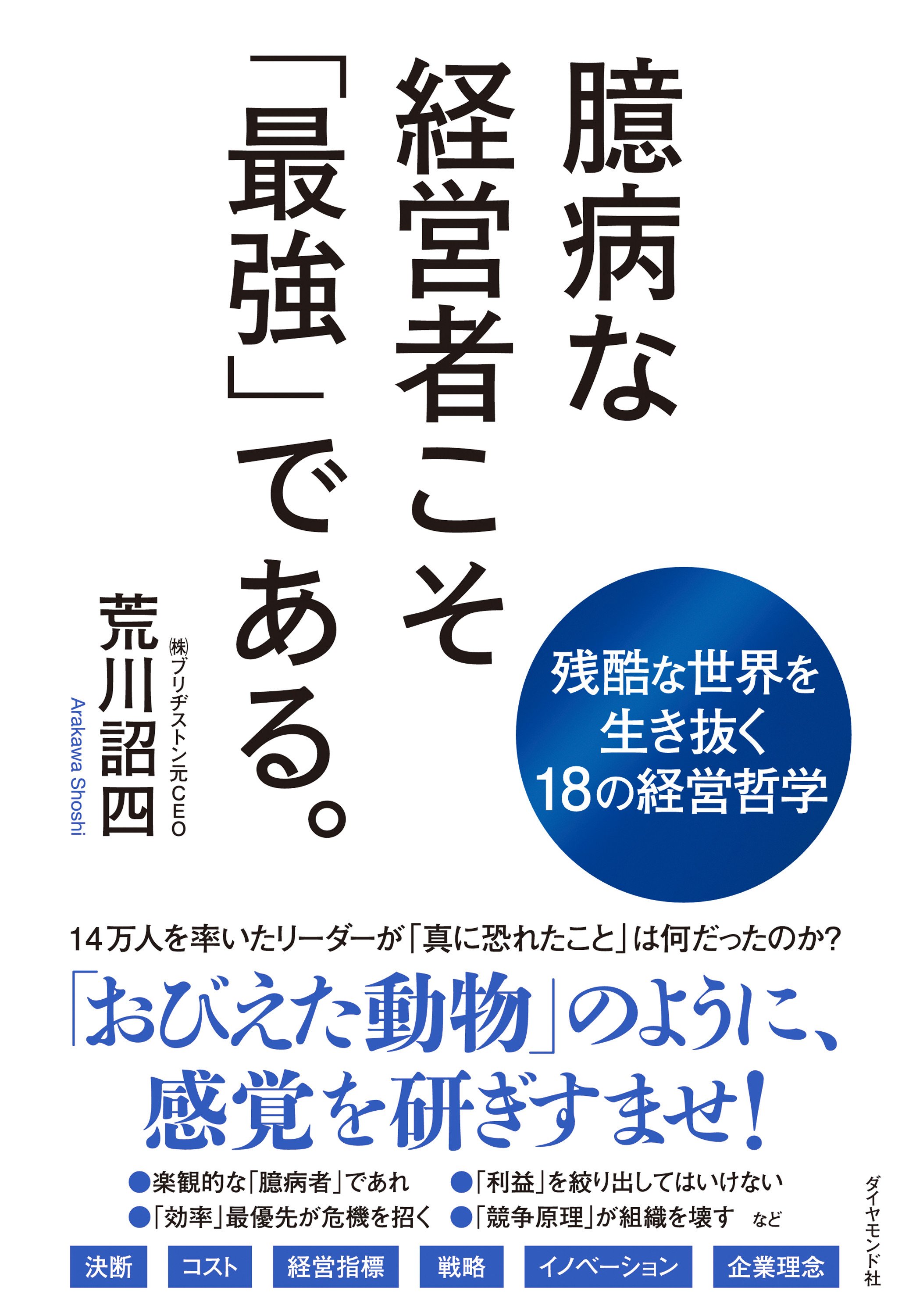

「あなたは臆病だね」と言われたら、誰だって不愉快でしょう。しかし、会社経営やマネジメントにおいては、実はそうした「臆病さ」こそが武器になる――。世界最大級のタイヤメーカーである(株)ブリヂストンのCEOとして14万人を率いた荒川詔四氏は、最新刊『臆病な経営者こそ「最強」である。』(ダイヤモンド社)でそう主張します。実際、荒川氏は、2008年のリーマンショックや2011年の東日本大震災などの未曽有の危機を乗り越え、会社を成長させ続けてきましたが、それは、ご自身が“食うか食われるか”の熾烈な市場競争の中で、「おびえた動物」のように「臆病な目線」を持って感覚を常に研ぎ澄ませ続けてきたからです。「臆病」だからこそ、さまざまなリスクを鋭く察知し、的確な対策を講じることができたのです。本連載では、同書を抜粋しながら、荒川氏の実体験に基づく「目からウロコ」の経営哲学をご紹介してまいります。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

「臆病さ」は美徳である

「君は臆病だね」

そう言われたら、あなたはどう思いますか?

おそらく、バカにされたように感じて、不愉快に思うはずです。ましてや、会社を率いる経営者が「臆病者」と言われたら、怒りを覚えるのが普通だと思います。

「臆病」という言葉を辞書で引くと、「物に恐れやすい性質。ちょっとした事にも恐れること」などと書いてあり、そのような傾向の強い人物は「意気地なし」「腰抜け」と侮蔑されることもあります。

だからこそ、一般的には「臆病は克服すべきもの」「臆病は治すべきもの」と認識されているのでしょう。厳しい市場競争を生き抜くために、果敢に経営の舵取りをするべき経営者が、「臆病者」などというレッテルを貼られることに強い抵抗を示すのももっともなことだと思います。

しかし、私は、これにあえて異論を唱えたい。

人間誰しも、その内面には「臆病さ」を抱えていますが、それを否定する必要はないと思うのです。むしろ、その「臆病さ」こそが、私たちの武器だと認識すべきです。特に、顧客、従業員、株主、取引先、地域社会など、さまざまなステークホルダーに対する重責を担う経営者にとって、「臆病さ」は美徳ですらあると思うのです。

決して、奇をてらったことを言いたいわけではありません。株式会社ブリヂストンに身を置いて、四十余年にわたってグローバル・ビジネスの最前線で戦ってきた経験を踏まえて、そう確信しているのです。

荒川詔四(あらかわ・しょうし)

荒川詔四(あらかわ・しょうし)株式会社ブリヂストン元CEO

1944年山形県生まれ。東京外国語大学外国語学部インドシナ語学科卒業後、ブリヂストンタイヤ(のちにブリヂストン)入社。タイ、中近東、中国、ヨーロッパなどでキャリアを積むほか、アメリカの国民的企業だったファイアストン買収(当時、日本企業最大の海外企業買収)時には、社長参謀として実務を取り仕切るなど、海外事業に多大な貢献をする。タイ現地法人CEOとしては、同国内トップシェアを確立するとともに東南アジアにおける一大拠点に仕立て上げたほか、ヨーロッパ現地法人CEOとしては、就任時に非常に厳しい経営状況にあった欧州事業の立て直しを成功させる。その後、本社副社長などを経て、同社がフランスのミシュランを抜いて世界トップシェア企業の地位を奪還した翌年、2006年に本社CEOに就任。「名実ともに世界ナンバーワン企業としての基盤を築く」を旗印に、世界約14万人の従業員を率いる。 2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災などの危機をくぐりぬけながら、創業以来最大規模の組織改革を敢行したほか、独自のグローバル・マネジメント・システムも導入。また、世界中の工場の統廃合・新設を急ピッチで進めるとともに、基礎研究に多大な投資をすることで長期的な企業戦略も明確化するなど、一部メディアから「超強気の経営」と称せられるアグレッシブな経営を展開。その結果、ROA6%という当初目標を達成する。 2012年3月に会長就任。2013年3月に相談役に退いた。キリンホールディングス株式会社社外取締役、株式会社日本経済新聞社社外監査役などを歴任・著書に『優れたリーダーはみな小心者である。』『参謀の思考法』(ともにダイヤモンド社)がある。(写真撮影 榊智朗)

リスクヘッジに万全を期す

たとえば、私はこんな経験をしたことがあります。

タイ・ブリヂストンのCEOだった頃のことです。

工場を新設するにあたって、タイの日系金融機関から融資を受けたのですが、当時、好景気に沸いていたタイの通貨バーツは、借入金利が非常に高かったので、金利がバーツの約半分だったドルで借り入れることにしました。

問題は為替リスクです。

借りたドルをバーツに両替して事業投資をして、利益として手にしたバーツをドルに両替して金融機関に返済するわけですが、この間にバーツ安になれば為替差損が発生します。だから、為替予約などのリスクヘッジをかけるのが経営の定石です。

ところが、当時のタイは経済成長が著しく、バーツはドルに対しても非常に強かったので、周囲の会社の経営者たちの多くはリスクヘッジをせずに、ドルを“裸”で使っていました。リスクヘッジをすれば、その分コスト高になるのを嫌ったのです。

しかし、私はこれが怖かった。

為替変動は誰にも正確に予測することができないからです。いつ何が起きるかわからない……。そこで、私は万全のリスクヘッジをかけることを選択したのですが、周囲の経営者のなかには、そんな私をわらう人もいました。

「バーツは強く、今後はバーツ高がさらに進む予測さえある。そうなれば、返済するためにドルに両替した時に、為替差益が生まれる可能性だってある。うちはドルを“裸”にしているおかげで、安いコストで大きな投資ができている」というわけです。

真に「恐れるべきもの」は何か?

そこには、為替変動リスクを恐れる私を「臆病者」と軽侮するニュアンスもあったように思います。

それでも私は、「そんなものですかね」と笑って聞き流して、そうした声を相手にしませんでした。なぜなら、為替差益などというものは、本業とは関係のないものだからです。誤解を恐れずに言えば、“あぶく銭”のようなものなのです。

それよりも、重要なのは「実力」。本業でしっかりと稼いでいる限り、為替差益などなくとも健全な経営はできます。

むしろ、恐れるべきなのは、現場の従業員が汗水垂らして稼いだ利益を為替差損で飛ばしてしまうことです。現場の従業員からの「信頼」こそが会社の力の源泉。“あぶく銭”に色目を使ったがために、従業員からの「信頼」を傷つけることを、私は最も恐れたのです。

そして、私の危惧は現実のものとなりました。

突如、バーツが暴落。1997年に起きたアジア通貨危機の引き金を引いたのです。

まさかここまで劇的なことが起きるとは思っていませんでしたが、リスクヘッジをしていなかった企業が大損害を被る一方、「臆病」だった私は全くの無傷。他社が後遺症から立ち直るのに苦労するのを横目に、タイ・ブリヂストンは順調に東南アジアでのシェアを高めていくことができたのです。

世界は「危険」に満ちている

これは、ほんの一例です。

このほかにも、「臆病さ」が求められる局面はやまのようにありました。

これは、当たり前のことです。なぜなら、この世界は不確実性の塊であり、ビジネスは予測不可能なゲームだからです。

私は、1968年にブリヂストンに入社して以来、タイ、中近東、アメリカ、ヨーロッパ、中国など、世界中でビジネスをしてきて、このことを骨の髄まで叩き込まれてきました。

地政学的な状況、政治情勢、経済情勢、株価、為替などを完全にコントロールできる主体などこの世には存在しません。ましてや、一企業、一経営者の力でどうにかできるようなものではありません。

ブリヂストンは全世界に約14万人の従業員を抱えるグローバル企業ではありましたが、世界のなかではきわめて非力な「小さな存在」でしかないことを、何度も痛感させられてきました。

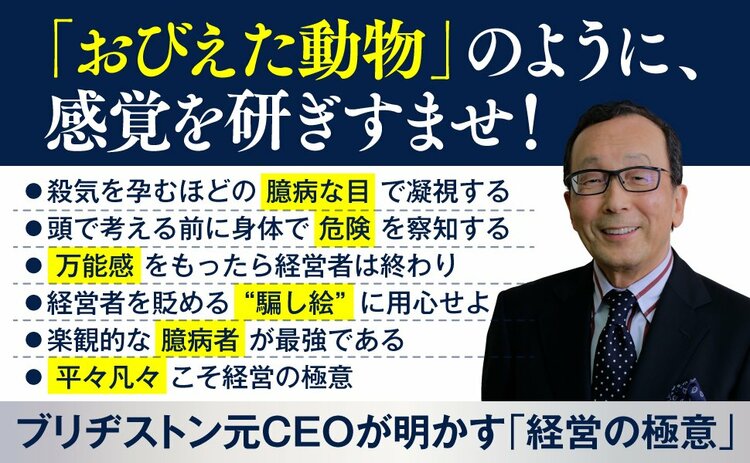

「おびえる動物」のように鋭敏であれ

だからこそ、「臆病さ」は私たちの武器なのです。

いつ何が起こるかわからない、この危険な世界をサバイブするためには、猛獣の出現におびえる動物のように、研ぎ澄まされた「臆病な目」で世界を見つめることが欠かせません。

そして、自社がさらされているリスクを鋭敏に察知し、そのリスクを乗り越えるために的確な手立てを講じる。これこそが、経営者の果たすべき最も重要な役割のひとつなのです。だからこそ私は、経営者たる者、自分のうちにある「臆病さ」を最大限に発揮して、それを「武器」にしなければならないと思うのです。

ただし、単にリスクを察知するだけでは足りません。

重要なのは、察知したさまざまなリスクを検証して、「真に恐れるべきものは何か」を見極めることです。これさえできれば、多くの場合、講ずるべき手立てはおのずから見えてくるはずです。

先ほどの例で言えば、私が「真に恐れるべき」だと思ったのは、「為替リスク」そのものというよりは、万一「為替差損」が生じた時に、利益を稼ぎ出すために日々懸命の努力をしている現場の従業員たちの「信頼」を失うことだと見定めました。

繰り返しになりますが、そもそも企業にとって「為替差益」などというものは“あぶく銭”にすぎません。それよりも、日々の事業活動によって適正な利益を出す「実力」をつけることが大切であり、その「実力」をつけるうえで根本的に重要なのは、現場の従業員との「信頼関係」にほかなりません。

この「信頼関係」を傷つけるリスクに比べれば、得られるかもしれない「為替差益」など取るに足らないもの。その見極めさえつけば、万全のリスクヘッジをかけるという「結論」におのずから落ち着くわけです。

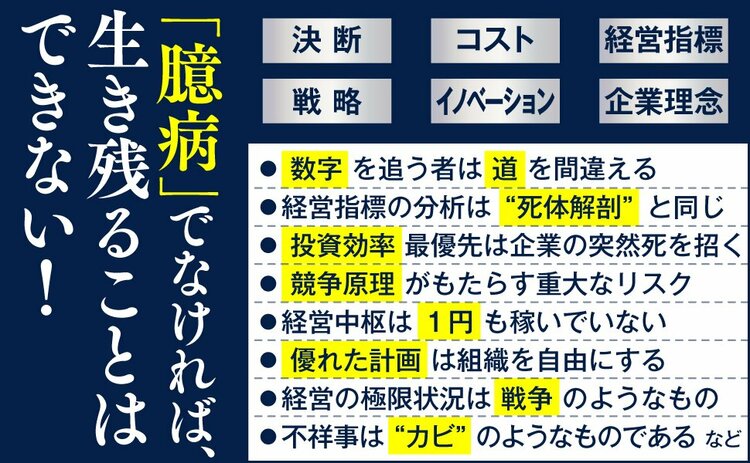

「原理原則」から外れてはならない

このように、経営において重要なのは、「真に恐れるべきものは何か」を見極めることです。

そして、私は、さまざまな経験を積み重ねることで、こう考えるようになりました。

経営には「原理原則」がある。経営者が真に恐れるべきなのは、その「原理原則」から逸脱することなのだ、と。

どういうことか?

先ほどの例に即して言えば、私が「原理原則」だと捉えたのは次の三点です。

第一は、為替変動は誰にもわからないということ。第二は、日々の事業活動によって適正な利益を生み出す「実力」こそが、経営にとって重要であるということ。そして第三に、その「実力」の源泉となるのは、現場の従業員との「信頼関係」であるということです。

「当たり前だろ?」と思われるかもしれませんが、ときに私たちはこうした「原理原則」を見失い、誤った経営判断をすることによって、企業に大きな損害を与えてしまうことがあります。

特に、「為替差益」などの“目先の利益”に目がくらむなど、経営者の「欲」が勝った時が危険なのかもしれませんが(あのときはメディアも「バーツ高が続く」と喧伝していたことにも要注意)、ちょっとした気の迷いであったとしても、そのために大きな代償を支払わされることになるのです。

その代償とは、巨額の「為替差損」を出すなどという表層的なものにとどまりません(それも手痛い損害ではありますが……)。

それ以上に深刻なのは、現場の従業員との「信頼関係」を傷つけることによって、企業の存立基盤を脆弱にしてしまうことです。失った「お金」は取り戻すことができますが、失った「信頼」を取り戻すのは至難のわざ。このような目には見えにくいけれど、深刻なリスクをもたらすことに対してこそ、経営者は「臆病」であらねばならないと思うのです。

頭で考える前に、身体で反応する

そこで、最新刊『臆病な経営者こそ「最強」である。』では、これまでのビジネス経験を紹介しながら、私が踏み外すことを恐れてきた「原理原則」を描き出してみたいと思います。

もちろん、私の経験や思索など、たかが知れたものです。だから、本書で描き出した「原理原則」が正解だなどというつもりはありません。

ただ、私なりに企業経営と真剣に向き合ってきた中で考えた「原理原則」をご提示することで、読者の皆さんがそれぞれに「原理原則」について考える材料にしていただければと願っています。

世界を「臆病な目」で見つめること。

そして、「原理原則」から逸脱することを恐れること。

この二つを徹底すれば、大筋において正しい経営判断をすることができると私は考えています。いや、経験を積み重ねることで、この両者を経営者の身体に刻みつけ、頭で考えるよりも先に、「これは危ない」「こういう場面での原理原則は、これだ」などと身体が反応するくらいにならなければならないと思っています。

その意味で、本書を『臆病な経営者こそ「最強」である。』と名付けました。私のささやかな経験と、私なりに真剣に考えてきたことが、多少なりとも皆さんのお役に立つことがあれば、望外の幸せです。

(この記事は、『臆病な経営者こそ「最強」である。』の一部を抜粋・編集したものです)