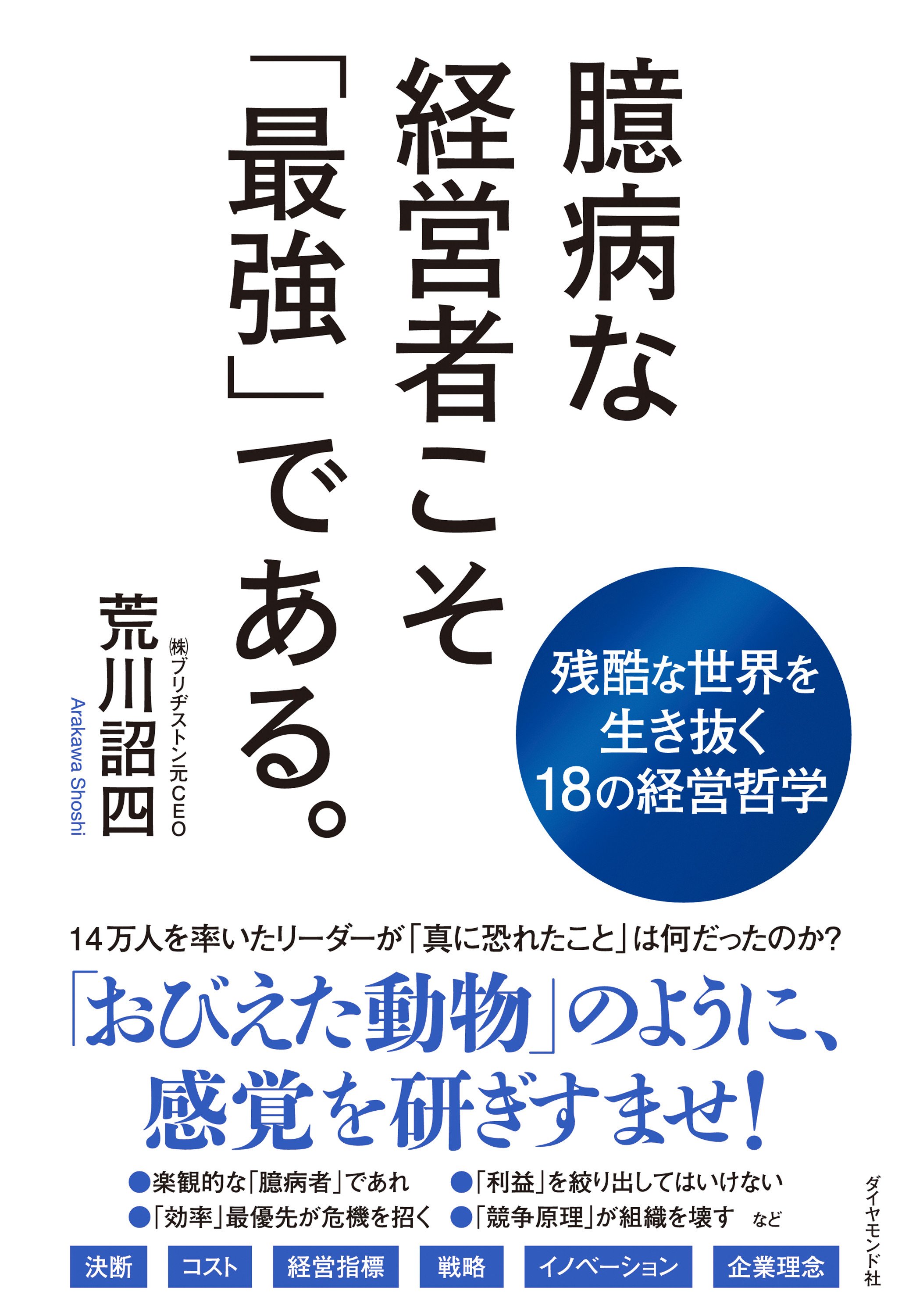

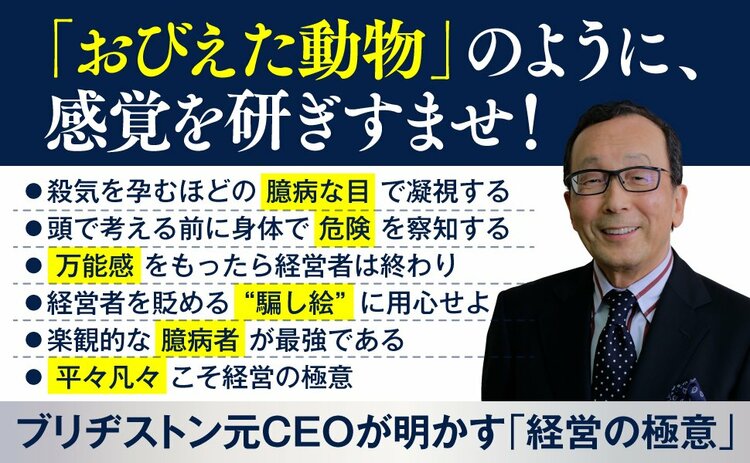

「あなたは臆病だね」と言われたら、誰だって不愉快でしょう。しかし、会社経営やマネジメントにおいては、実はそうした「臆病さ」こそが武器になる――。世界最大級のタイヤメーカーである(株)ブリヂストンのCEOとして14万人を率いた荒川詔四氏は、最新刊『臆病な経営者こそ「最強」である。』(ダイヤモンド社)でそう主張します。実際、荒川氏は、2008年のリーマンショックや2011年の東日本大震災などの未曽有の危機を乗り越え、会社を成長させ続けてきましたが、それは、ご自身が“食うか食われるか”の熾烈な市場競争の中で、「おびえた動物」のように「臆病な目線」を持って感覚を常に研ぎ澄ませ続けてきたからです。「臆病」だからこそ、さまざまなリスクを鋭く察知し、的確な対策を講じることができたのです。本連載では、同書を抜粋しながら、荒川氏の実体験に基づく「目からウロコ」の経営哲学をご紹介してまいります。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

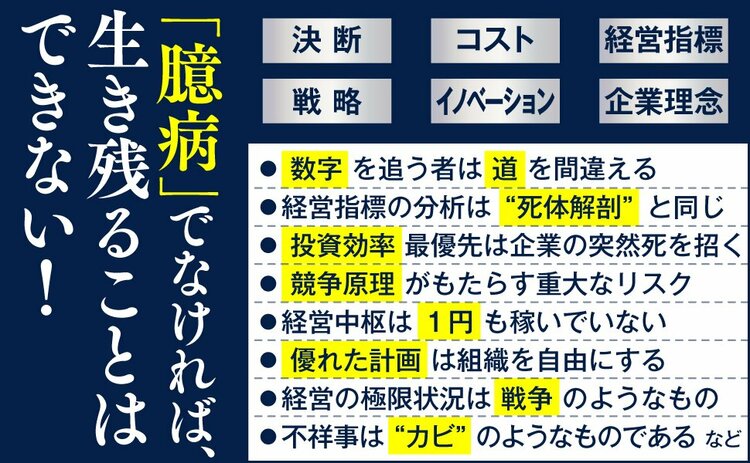

経営指標は「毒」にも「薬」にもなる

「経営指標」とどう向き合うか?

多くの経営者が試行錯誤をしているテーマではないでしょうか?

ご存じのとおり、「経営指標」とは会社の経営状態を数字で表したものです。財務諸表のデータを使って経営状態を可視化し、それを分析することで、自社の不足点、弱点、改善点などを把握することに大きな意味があります。

私もブリヂストンCEOに就任した時に、「名実共に世界ナンバーワン企業になる」という大目標を達成するために、「ROA(Return On Assets、総資産利益率)6%」という定量目標を設定。この「経営指標」をひとつの軸に据えることで、経営改革を着実に進めることができたと実感しています。

ただし、この「経営指標」は使い方次第で、薬にも毒にもなります。下手な使い方をすると、経営の持続的成長を阻害する要因にすらなりかねないので、十分に気を付ける必要があると考えています。

第一に指摘したいのは、「あれもこれも」と大量の「経営指標」を日々参照するのはやめたほうがいいということです。

私自身、かつて経営危機に陥った海外企業を買収した時に、その会社の事業所の壁のいたるところに、さまざまな「経営指標」が貼り出されているのを見たことがありますが、その瞬間に、「こんなの意味ないよ……」と直観したのをよく覚えています。

飛行機のコックピットには、高度、速度、方位などいくつもの「指標」が掲示されており、パイロットは、それらが刻一刻と変化するのを見ながら操縦をしています。しかし、組織は生命体ですから、飛行機のような機械とは勝手が違うと思うのです。

組織は「機械」ではなく「生命体」である

想像してみてください。

スマートグラス(視界に情報が表示されるメガネ)をかけて、常に表示される心拍数、血圧、血中酸素濃度、摂取カロリーなどを見ながら、生活習慣、食生活などを改善しなさいと言われたら、どう思いますか?

毎秒更新される細かいデータを見るだけでもたいへんな負担ですし、いちいち「これはいけない、改善しなければ」などと考えていたら、かえって気が病んでしまいそうです。それに、細かいデータに気を取られて、目の前のことに集中することも難しくなるでしょう。車の運転などしていたら、確実に事故を起こしてしまうのではないでしょうか?

あるいは、子どもにそんな環境を用意しても、すくすく健康に育つようには思えないですよね? 「大人になったら、こんなふうになりたいね」などと、もっと大きなビジョンを与えたほうが、よっぽど健全に成長してくれるような気がします。

もちろん、ちょっと肥満気味になってきた時には、「体重」を毎日測るのはもちろん、「摂取カロリー」に気を使って、「ごはんは一杯まで」といった食事制限をする必要があるでしょう。このように、その時その時の課題に応じて、特定の「指標」を意識するのが健全なことではないでしょうか?

組織に「うねり」を生み出す

これは、経営においても同じだと思います。

組織は均一な升(ます)ではありません。ましてや「機械」ではない。個性をもった個々人からなる大きな「生命体」です。

そのような組織を成長させていくために何よりも重要なのは、「こういう会社になろう!」という大きなビジョンです。それが全従業員に浸透し、心の底から共感してくれた時に、組織には「うねり」のようなものが生まれ、あたかも巨大な「生命体」のように活力を発揮し始めるのです。

そして、そのときどきの課題を乗り越え、目標を達成するために、それに応じたシンプルな「経営指標」を全社員で共有することで、組織全体を望ましい方向へと導いていくことに意味があるわけです。

そもそも、現場で目の前の仕事に立ち向かうだけでも多忙を極めている大多数の従業員たちに、「大きなビジョン」とひとつか二つの「経営指標」についてしっかりと共感・理解してもらって、それを目指して歩調を合わせてもらうだけでも、ものすごく難易度の高いことです。

にもかかわらず、飛行機のコックピットよろしく、いくつもの「経営指標」を示しても、社員も会社も消化しきれずに混乱・迷走するだけ。はっきり言って、ナンセンスなのです。そして、組織という生命体に「うねり」を生み出すためには、その組織にとって最適な「経営指標」に絞り込むことを原理原則とすべきだと思います。

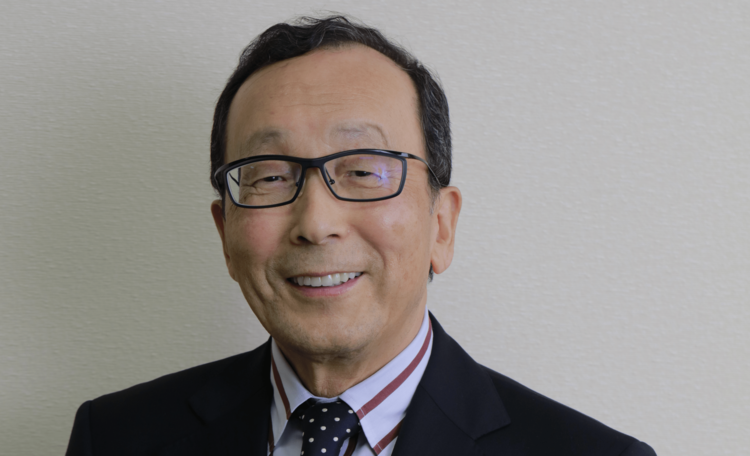

荒川詔四(あらかわ・しょうし)

荒川詔四(あらかわ・しょうし)株式会社ブリヂストン元CEO

1944年山形県生まれ。東京外国語大学外国語学部インドシナ語学科卒業後、ブリヂストンタイヤ(のちにブリヂストン)入社。タイ、中近東、中国、ヨーロッパなどでキャリアを積むほか、アメリカの国民的企業だったファイアストン買収(当時、日本企業最大の海外企業買収)時には、社長参謀として実務を取り仕切るなど、海外事業に多大な貢献をする。タイ現地法人CEOとしては、同国内トップシェアを確立するとともに東南アジアにおける一大拠点に仕立て上げたほか、ヨーロッパ現地法人CEOとしては、就任時に非常に厳しい経営状況にあった欧州事業の立て直しを成功させる。その後、本社副社長などを経て、同社がフランスのミシュランを抜いて世界トップシェア企業の地位を奪還した翌年、2006年に本社CEOに就任。「名実ともに世界ナンバーワン企業としての基盤を築く」を旗印に、世界約14万人の従業員を率いる。2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災などの危機をくぐりぬけながら、創業以来最大規模の組織改革を敢行したほか、独自のグローバル・マネジメント・システムも導入。また、世界中の工場の統廃合・新設を急ピッチで進めるとともに、基礎研究に多大な投資をすることで長期的な企業戦略も明確化するなど、一部メディアから「超強気の経営」と称せられるアグレッシブな経営を展開。その結果、ROA6%という当初目標を達成する。2012年3月に会長就任。2013年3月に相談役に退いた。キリンホールディングス株式会社社外取締役、株式会社日本経済新聞社社外監査役などを歴任・著書に『優れたリーダーはみな小心者である。』『参謀の思考法』(ともにダイヤモンド社)がある。(写真撮影 榊智朗)

「自社」に最適な指標を選ぶ

だから、すでに述べたように、私はブリヂストンのCEOになってすぐに「ROA」を主たる「経営指標」に据え、「5年間で6%にする」という数値目標を設定しました。

ご存じのとおり、ROAの計算式は「利益÷総資産」です。「総資産」とは、株主が出資した資本金や銀行などからの借入金、保有している資産など「企業に投下されたすべての資産」のことで、その総資産が利益獲得のためにどれほど効率的に活用されているかを示す「経営指標」です。

一方、「ROE(Return On Equity、自己資本利益率)」という「経営指標」を採用する企業もたくさんあります。

ROEの計算式は「利益÷自己資本(株主が出資したお金)」。すなわち、「株主の出資したお金」が利益獲得のためにどれほど効率的に活用されているかを示す「経営指標」であり、これも非常に有意義な指標であることは論ずるまでもありません。

しかし、当時のブリヂストンのように、事業を成長させる投資を行うために、銀行などからも多額の借入れをしているほか、装置産業という性格もあり、大きな資産を抱えている企業にとって重要なのは、すべての資産の効率化が求められる「ROA」だと考えました。

また、ROAの適正かつ理想的な数値は、産業や個々の会社の特性によって大きな幅がありますが、ファイアストン・タイヤのリコールの傷がいまだ癒えない状況や、ブリヂストンが掲げる「名実共に世界ナンバーワン企業の実現」という大目標を踏まえて、当社の歴史上初のグローバル連結目標としては十分チャレンジングな「6%」を目標に設定しました。

6%をグローバル連結ベースで達成すれば、当社としてはかなりよいレベルの企業体質になり、これを通過点として、さらに全社が一丸となって愚直に改革を進めていけば、必ず「名実共に世界ナンバーワン企業」になれると、深く考えた末に結論づけたのです。このように、「自社にとって何が最適か?」という観点で、「経営指標」を活用することが重要だと思います。

「数字」を追いかけるのは危険

第二に注意を促したいのは、「経営指標」を改善するために、「数字」を直接操作しようとしてはならないということです。

たとえば、ROAの場合であれば、分母である「総資産」を圧縮すれば、「利益」はそのままでも「数字」は改善します。つまり、自社株買いをして資本金を圧縮したり、保有する資産を売却すれば、「分母」が圧縮されますから、事業内容に改善を加えなくとも、一時的にはROAを改善させることができるわけです。

しかし、それに本質的な意味があるでしょうか?

もちろん、事業規模に比して資本金や資産が過剰である場合や、不活動資産や将来も利益を生まない事業などは、それらを整理する必然性があるでしょうが、単にROAという「経営指標」の見栄えをよくするために、自社株買いや資産売却するのは本末転倒だと思います。

ところが厄介なことに、自社株買いをすれば一時的に株価は上がりますし、資産売却によって特別利益が出れば、配当金が増える可能性もあるため、多くの場合、株主はその施策に賛成します。そのため、多くの企業で自社株買いや資産売却がさかんに行われてきたのが事実だと思います。

私も、そのことに一定の合理性はあったとは思います。

最近まで、日本企業は欧米企業に比べて、資本効率・資産効率を示す「経営指標」であるROE・ROAがかなり劣っていたのは事実であり、その背景には、日本企業が総じて投資家に対する意識・対応が弱い実態があるという指摘がされていました。そのような状況を改善するために、日本企業が自社株買いや資産売却を行うことに異論があるわけではありません。

「引き算」と「足し算」は同時に行う

しかし一方で、経営は常に、ムダをそぎ落とす「引き算=自社株買いや資産売却」と、成長のための「足し算=投資」が対になっていなければ、持続的成長を描くことができないのも事実です。

その観点からすれば、自社株買いや資産売却などの「引き算」のみに注力するのであれば、それは事業規模の縮小にほかなりません。それでは、一時は、株主や会社に利益をもたらし、ROE・ROAの数字を改善するかもしれませんが、長期的に見れば、企業の持続的成長を阻害する結果を招くのは自明のことです。

しかも、企業の持続的成長において最も重要なのは、将来の利益を生み出すための「投資」であるにもかかわらず、「投資」のために増資をしたり、銀行借入れを増やしたりすれば、計算式の分母が増えて短期的にはROE・ROAは悪化するわけです。

このように、ROE・ROAなどの「経営指標」の見栄えをよくすることを目標にすると、結果的に、企業体質を劣化させ、持続的成長を自ら損ねる結果を招く可能性があるということです。これは、実に恐ろしいことではないでしょうか?

「正しい経営」をすれば、

結果的に「経営指標」は改善する

このような「愚か」なことを避けるためには、「正しい経営をすれば、結果的に経営指標が改善する」という原理原則をしっかりと理解する必要があります。

「経営指標」の数字を直接操作しようとすると、ほぼ確実に経営をいびつな形に歪めてしまいます。「数字」を追いかけてはいけないのです。そうではなく、自社の「あるべき姿(ビジョン)」を描き出し、それに近づくために必要な合理的な手立てを講じる。この「経営の王道」を歩むことによって、結果として「経営指標」は改善するのです。

私も「ROA6%」という目標を掲げた時点で、3兆2000億円ほどあった総資産額を、数年で2兆9600億円くらいまで圧縮しました。

しかし、それは単にROAの数字の見栄えをよくするためではなく、「名実共に世界ナンバーワン企業になる」という大目標を実現するために、次のような戦略を策定・実行していった結果にほかなりません。

戦略の根本に置いたのは、鉱山用超大型・大型タイヤ、高インチ乗用車タイヤなどの「高付加価値商品群」の強化・拡大です。それを実行できるようにR&D(研究開発)体制を強化するとともに、製造部門は、老朽化して競争力を失った工場を閉めて、今後拡大する「高付加価値商品群」を製造できる最新鋭の工場を増設するほか、これから市場が拡大する地域に競争力のある新工場を建設することを決定。さらに、既存の営業部隊を大規模に再編成して、確実に「玉」を売り切ることができる体制に強化していったのです。

その結果、CEOの任期中には、全く予期しなかったリーマン・ショックと東日本大震災が発生しましたが、全世界に広がるグループ会社の14万人の従業員たちが協力しあって、大きなうねりを生み出してくれた結果、総資産額を2500億円ほど圧縮するとともに、当初決めた目標年度にROA6%を達成することができたのです。

経営指標の「分析」は、

“死体解剖”と同じようなもの

このように、健全な事業体にするために合理的な手立てを講じることによって、その結果として「経営指標」は改善するのです。逆に、「経営指標」を改善することをターゲットにすると、「経営」そのものを歪めてしまいます。つまり、あくまで「経営指標」は、実際の経営の「結果」を示すものにすぎないということです。

そもそも、「経営指標」というものは、すべて過去の分析であり、過去の経営の「答え合わせ」のために使うものです。つまり、「経営指標」を分析するとは、実のところ“死体解剖”をするのと同じようなものであり、過激な物言いかもしれませんが、「経営指標」を見栄えよくしようするのは、“死体にお化粧”するようなものなのです。

それよりも大事なのは、「未来」を見据えることです。

自社が置かれている状況を正しく認識したうえで、「将来、こんな会社になりたい」という大きなビジョンを描くこと、そして、それに近づくための手立てを着実に講じていくことこそが最も重要なことなのです。

「経営指標」というものは、その「ビジョン」や「手立て」が正しいかどうかを確認するために使うツールにすぎません。「経営指標」が改善していれば、会社が正しい方向に向かっていると判断できますし、悪化していれば、適切に軌道修正をすべきという判断になるでしょう。このように、「経営指標」を用いることで、経営が正しい方向に進んでいるかどうかを、客観的にチェックすることに意味があるのです。

だから、くれぐれも「経営指標」の数字にのみ着目してはなりません。

「正しい経営をすれば、結果的に経営指標が改善する」という原理原則から外れることなく、健全な事業体をつくることに全身全霊を注ぐのが経営者の務めであり、それに徹することで自然と「経営指標」は改善していくのです。つまり、三流は「数字」を作ろうとし、二流は「経営分析」に励み、一流は「会社のあるべき未来」に向けて手を打ち続けるのです。

(この記事は、『臆病な経営者こそ「最強」である。』の一部を抜粋・編集したものです)