「頑張っているのに、結果がついてこない」「必死に仕事をしても締め切りに間に合わない」同僚は次々と仕事を片付け、成果を出し、上司にも信頼されているのに、「なんでこんなに差がつくんだ……」と自信を失ったとき、どうすればいいのでしょうか?

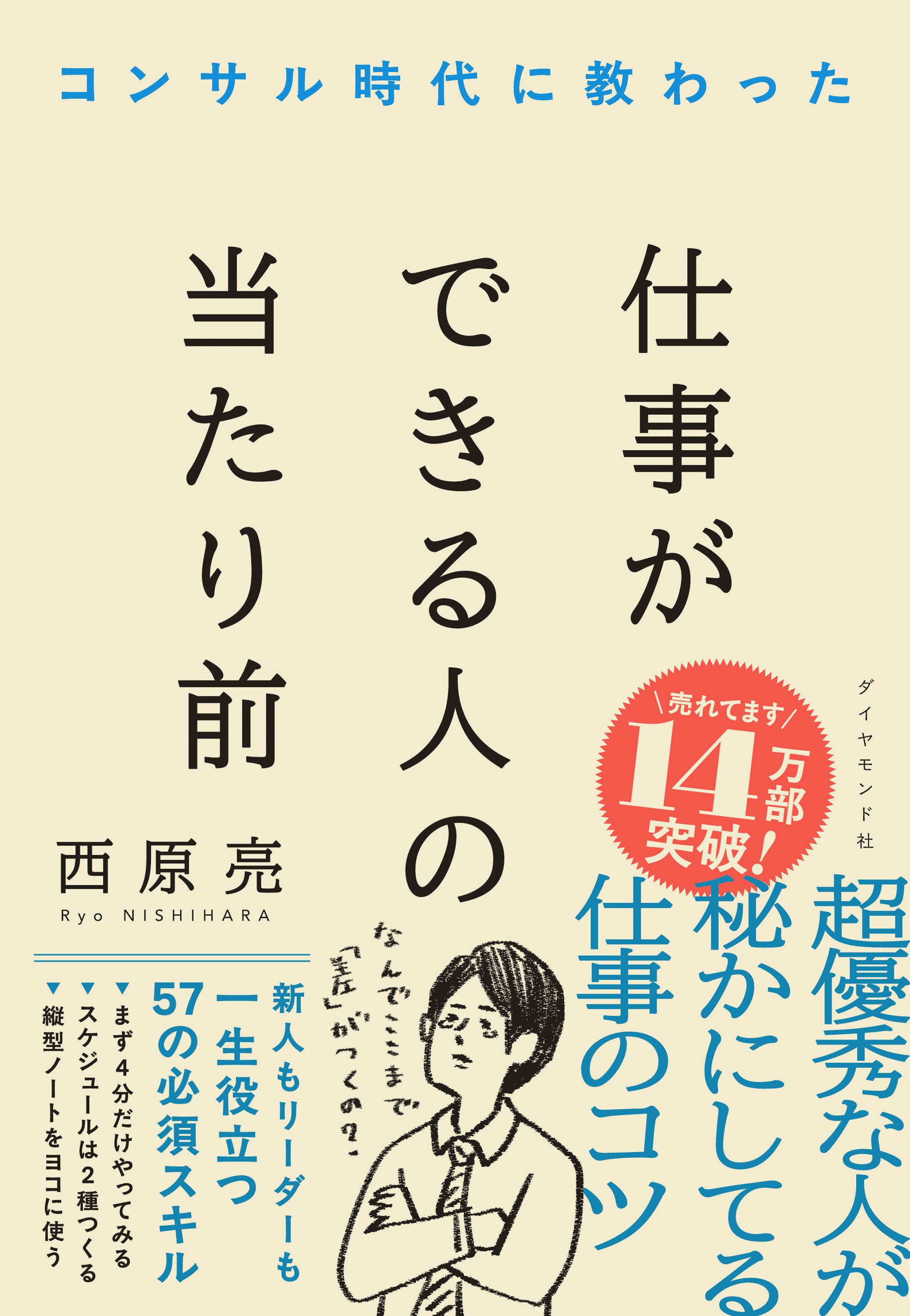

ビジネススキルを発信するTikTokのフォロワーが19万人を超え『コンサル時代に教わった 仕事ができる人の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった「超優秀な人が秘かにしている仕事のコツ」を本記事で紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「最終ゴール」を確認する

TODOを実行して、最終的にどのような成果物ができればいいのか。

この「最終ゴール」を確認することが、あらゆる仕事のスタートです。

ゴールが不明確なまま作業をはじめると、「何をどこまでやったらよいか」がわからずTODOが重複したり、「やっても意味のない作業」がでてしまいます。

最初にゴールを明確にして「常に逆算で考える」ことで、あらゆる仕事の無駄をなくし、効率的に作業を進められるのです。

では、その「ゴール」はどのように握ればよいのでしょうか?

「来年度の新卒採用プランを考えてほしい」と上司から依頼されたケースを考えてみましょう。

そもそも「採用プラン」という言葉はあいまいで、人によって解釈が異なります。

採用人数、予算、採用媒体の選定、採用スケジュール、採用専用サイトの改修、選考フローの改善……。

「採用プラン」として何をどこまで考えるべきなのか、選択肢は多岐にわたります。

また、「考えてほしい」も注意すべき言葉です。

自分が考える素案を上司に提案すればいいのか、それとも全社に展開できるところまできれいにフォーマット化すればいいのか……。

「考える」という依頼だけでは、具体的に求められることがわかりません。

今回の依頼は、ゴール設定次第でTODOのボリュームも大きく変わるでしょう。

しかし、心配する必要はありません。

次の4つの問いで「あいまいな仕事」のゴールを効率よく確認することができます。

1:成果物の中身は具体的に何か?

2:どのようなアウトプット(成果物の形式)がよいか?

3:いつまでにできていればいいか?

4:どのようなステップで進めればいいか?

たとえば、以下のような質問で上司に問いかけるとよいでしょう。

1:成果物の中身は具体的に何か?

「『採用プランを考えてほしい』とは、当社の採用活動を実現する上で必要な項目をすべて洗い出し、自分が考えた素案をまとめて加藤部長に提案することでよいでしょうか?」

「また、必要な項目として、予算、人数、採用媒体、スケジュール、採用サイトの改修イメージ、選考フローの流れ、現場の採用担当の決定までの素案をつくるという認識ですが、これで正しいでしょうか?」

2:どのようなアウトプット(成果物の形式)がよいか?

「基本的には佐藤課長が作成した昨年度の採用プランを雛形として踏襲します。過去のフォーマットに来年度の具体的な内容と数値が入ったものを提出しようと考えていますが、いかがでしょうか?」

3:いつまでにできていればいいか?

「具体的な日付としていつまでに成果物があればいいでしょうか? たとえば2ヵ月後の6月30日までではいかがでしょうか?」

4:どのようなステップで進めればいいか?

「今週末までに、一度具体的な手順を洗い出すので、確認をお願いします。また、2週間に1度、加藤部長に成果物の進捗状況をご確認いただき、作成資料に齟齬がないように進めて行ければと思います」

いかがでしょうか?

自分が「いつまで」に「何」を成果物として「誰」に出せばよいか、イメージできたと思います。また、上司との進捗確認も設定することで、TODOがより速くスムーズに実行できる環境をつくれます。

このゴール設定こそ、TODO迷子にならず、仕事を速く達成するうえで最も大切なことです。

(本記事は『コンサル時代に教わった 仕事ができる人の当たり前』の一部を抜粋・編集したものです)