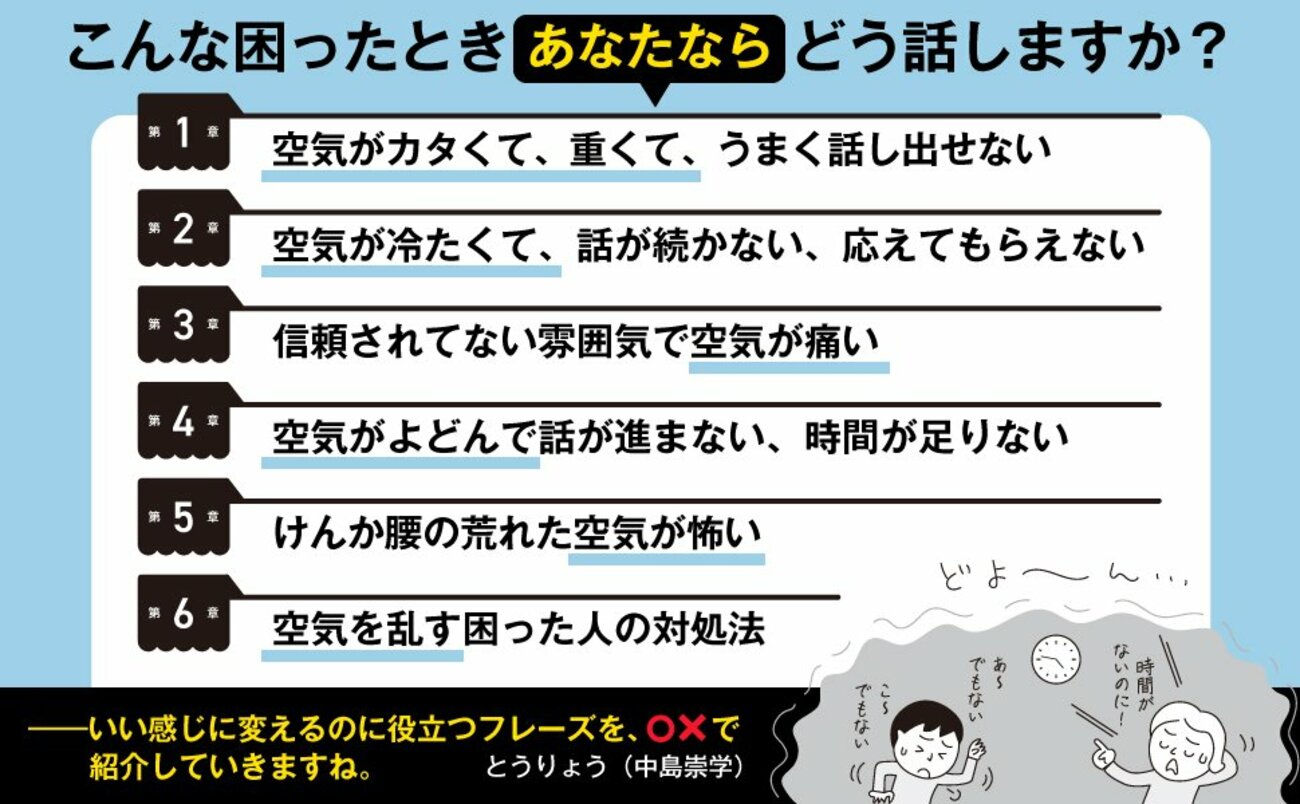

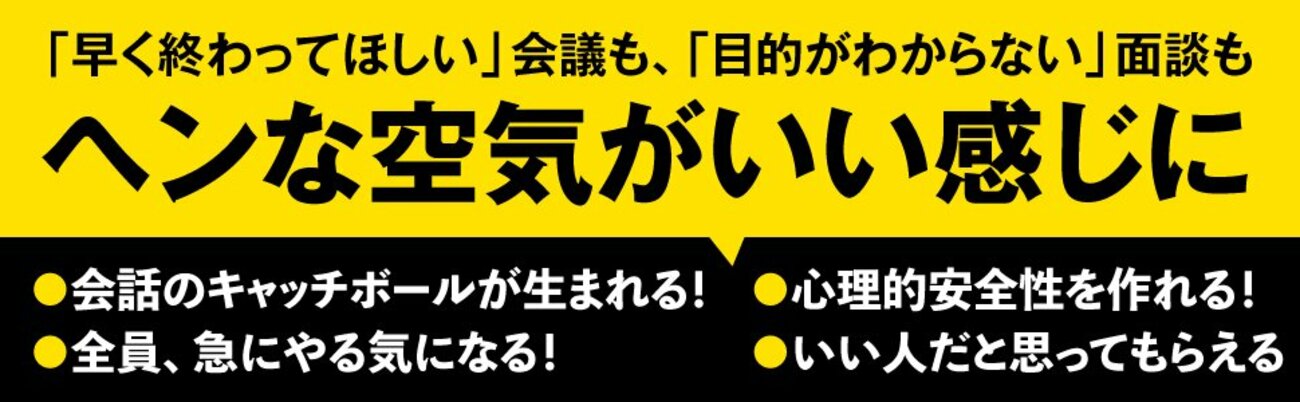

立場や背負っているものが異なる人たちの意見は対立しがちで、リーダーといえども不用意に取り扱うと、対立構造をつくり出し、人は引けなくなるので避けるべきである。では、そんな時にどうしたらいいか。それを教えてくれる本が、3万人に「人と話すとき」の対話術を指導してきた人気ファシリテーション塾塾長の中島崇学氏の著書『一流ファシリテーターの 空気を変えるすごいひと言――打ち合わせ、会議、面談、勉強会、雑談でも使える43のフレーズ』だ。今回は、同書から特別に抜粋。意見の違いが大きすぎるときに効果的なひと言を紹介する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

なぜ人は引けなくなるのか

営業部長と開発部長、関東地区と関西地区というように、立場を代表する人の発言は対立しがちです。

それぞれの立場と、後ろに連なる人たちの存在が対立を悪化させます。いろいろな立場や責任など、背負っているものがあると、人は引くに引けなくなるものです。

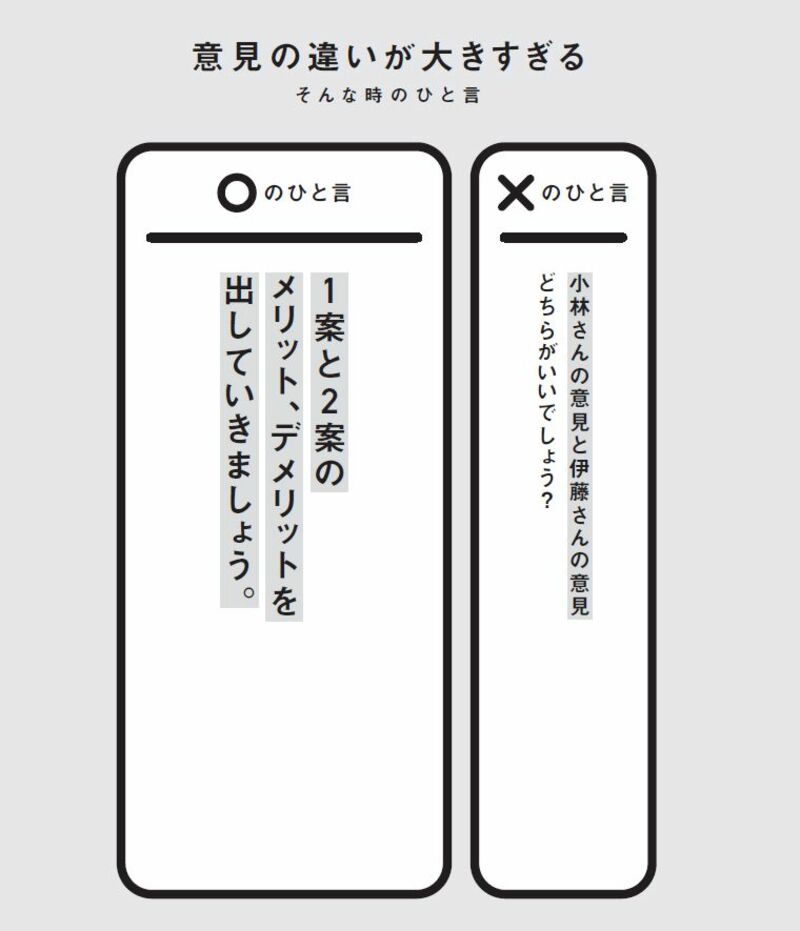

×「小林さんの意見と伊藤さんの意見、どちらがいいでしょう?」

異なる意見を検討するとき、発言者の名前を付けてしまうのはよくあるうっかりミス。これをやってしまうと、「小林さん対伊藤さん」という対立構造をつくり出す原因になります。

意見に自分の名前が付くと、「引けなくなる」のが人間心理です。事態を悪化させる地雷ワードですから、口にしてはいけません。

発言者と意見を分けよう

異なる意見を冷静に比較するには、発言者と意見を分けて検討するのがいちばんです。部門の代表者はもとより、肩書のない個人同士であっても、このやり方は有効です。

○「1案と2案のメリット、デメリットを出していきましょう」

「小林さんの意見と伊藤さんの意見」「営業部の意見と開発部の意見」などと、発言者と意見はいっさい紐付けしない。「1案と2案」「a案とb案」のように抽象化するのです。

意見に名前を付けるテクニック

そのうえで意見の中身だけを比較すると、格段に冷静かつ客観的に意見を検討できるようになります。

●「検討しましょう」

●「見ていきましょう」

●「考えてみましょう」

●「感じることを出してみましょう」

こうしたニュートラルな言葉をいくつか用意しておくと便利です。

比較検討する際、それぞれの案の特徴を簡潔に表現して名前にすれば、なおいいでしょう。

「新製品を開発する案、売れ筋に力を入れる案、この2つの意見が出ていますね」

これで発言者からかなり離れますし、どんな案か明確になります。意見だけをホワイトボードに書き出すと、もっと冷静に考えられるようになります。