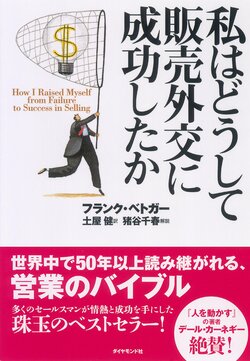

口べたで人見知り、営業職に就いて最初はまったく売れなかった元野球選手は、なぜ高額の報酬を手にするトップセールスマンになれたのか。日本での刊行は1964年。世界中で60年以上にわたって読み継がれ、営業のバイブルとして知られるのが、『私はどうして販売外交に成功したか』(フランク・ベドガー著)だ。情熱を持って仕事にあたれば必ず成功できる、と説く27の原則とは?(文/上阪徹、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

話を聞く技術は忘れられている。聞き上手も少ない

営業という仕事の本質は、何十年経っても、ビジネス環境が変わっても、変わることはないのかもしれない。

そんなことを感じさせられるのが、『私はどうして販売外交に成功したか』(フランク・ベドガー著)だ。むしろ、営業活動に有益で便利なツールがたくさん出てきた今こそ、改めて本質に立ち返ることは大きな意味を持つのではないか。

著者は元プロ野球選手だった。だが、試合の最中に腕を痛め、野球を断念せざるを得なくなる。29歳で故郷のフィラデルフィアに戻ると、生命保険の外交員になるが、最初はまったくうまくいかなかった。

ところが、それから12年の間にトップセールスマンとなり、巨万の富を築き、豪華な邸宅を買い、40歳で第一線を退いた。本書は、自身の体験に基づき、セールスとして成功するための27の原則を説いた1冊だ。

セールスというと、「話し方がうまい」「プレゼンテーションテクニックが優れている」「論理的で説得力のある説明ができる」といったスキルが思い浮かぶかもしれない。

だが、本書でハッとさせられるのは、話すこと以上に聞くことにフォーカスが行われていることだ。27の原則のうちの10番目に「案外知らない聞くことの魔術」という項目がある。

この文章を書いている私には、インタビュー経験をベースにした『引き出す力』(河出書房新社)という著書がある。話し方の本には次々にベストセラーが生まれるが、どうして聞き方の本が話し方の本ほど出てこないのか、私は不思議でしょうがなかった。

というのも、聞かなければ、相手のことはわからないからだ。相手のことがわからなければ、相手が求める話の内容もわからない。どんなに話し方がうまくなっても、相手が求めていないことを話されては相手は困るだけなのではないか。実は、聞くほうが大事だとずっと思ってきたのだ。

いかに熱心に話をしても、効果はゼロ

著者はこんなエピソードを紹介している。ある全国的な規模を有する会社が、セールスマンに対して特別なメッセージを書いて送った。

なるほど、映画や俳優の世界でもそうだったのか、というのは新たな発見だった。だが、たしかに相手の話をちゃんと聞かずにセリフを読んでいるだけでは、ただの棒読みである。

相手の話の内容、セリフの内容をしっかり咀嚼して、反応しなければならないのだ。そしてこれは、特定の人の話ではない、と著者は説く。

話を聞く技術は、ただ単にセールスマンや俳優だけが応用するものか。日常のあらゆる場合に、極めて重要なのではないか、と。

著者はそんなふうに感じたとき、話を途中で打ち切るのだという。そしてそれを、相手は親切だと考えている、と記す。なぜか。

実は相手は何かしら話したいのだ。ならば、まず相手に話をさせる機会を与えない限り、どんなに話を続けても、耳を貸そうとはしないのである。

気をつけなければいけないのは、話し方に自信を持つと、相手がまったく耳を傾けていないのに、熱心に話し込むようなことになりかねないことだ。

あげく、次々に浮かぶ自分の話に自分で酔ってしまい、相手が仕方なしに聞いている振りをしているような場面にもなりかねない。実際に著者は、ハッとすることがたびたびあったという。

相手に質問すれば、得られることが2つある

実のところ、こちらはすでに不快になっているのにもかかわらず、気づかずにペラペラと目の前で喋り倒されることほど不愉快なことはない。これは、多くの人が同意するのではないか。

さらに、話の途中で何かを言おうとしたのに、あなたが言おうとしていることはわかっているという口ぶりで、口出しをされたり、さえぎられたりすることは、誰もが経験を持っている不愉快なことだと著者は記す。

なんとも過激な表現だが、こちらの思いに気づかずに話をされるというのは、このくらい不快だということである。ましてや、これがセールスの場面となれば、なおさらである。

これは私の著書にも書いたエピソードだが、知人がリゾート施設の会員権を買おうとしていた。テニスが趣味で、気持ちよくテニスができる場所を探していたのだ。そして連絡をすると、会員権を扱う会社の営業がやってきた。

彼はおもむろに挨拶をすると、パンフレットを広げて、自分たちの会社がいかに素晴らしいリゾート施設を持っているのかと訥々と説明し始めた。しかも、全国に広がっていた。たしかに立派な施設だった。

しかし、最後まで「どうして今回、リゾート会員権をお求めになりたいと考えたのでしょうか?」という質問はなかった。テニスがしたいという知人の希望は、まるで聞かれることなく、延々と営業の説明は続いたのだそうである。もちろん、契約はなかった。

本書には、こんなフレーズもある。

(1)他人に自分の考えを知らせることができる。

(2)同時に、相手の立場を尊重しつつ、先方の意見を聞くことができる。(P.64)

相手のニーズがわかれば、そのニーズに沿った提案をすることができる。ニーズが分からなければ、ピント外れの提案をするしかない。さて、どちらが優れた提案になるか。

そしてもう一つ、インタビューの仕事を通じて私が知ったのは、人は話を聞かれることが好き、ということである。そして、自分に関心を持ってあれやこれやと聞いてくれる人に悪い印象を持つことはない、ということ。磨くべきは、聞く技術なのである。

ブックライター

1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『彼らが成功する前に大切にしていたこと』(ダイヤモンド社)、『ブランディングという力 パナソニックななぜ認知度をV字回復できたのか』(プレジデント社)、『成功者3000人の言葉』(三笠書房<知的生きかた文庫>)ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ(徳間書店)などがある。