『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の投資マンガ『インベスターZ』を題材に、経済コラムニストで元日経新聞編集委員の高井宏章が経済の仕組みをイチから紐解く連載コラム「インベスターZで学ぶ経済教室」。第160回は「心の会計」管理術を解説する。

自家用車とタクシー、都内ではどっちがお得?

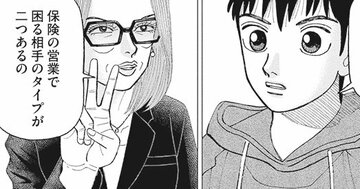

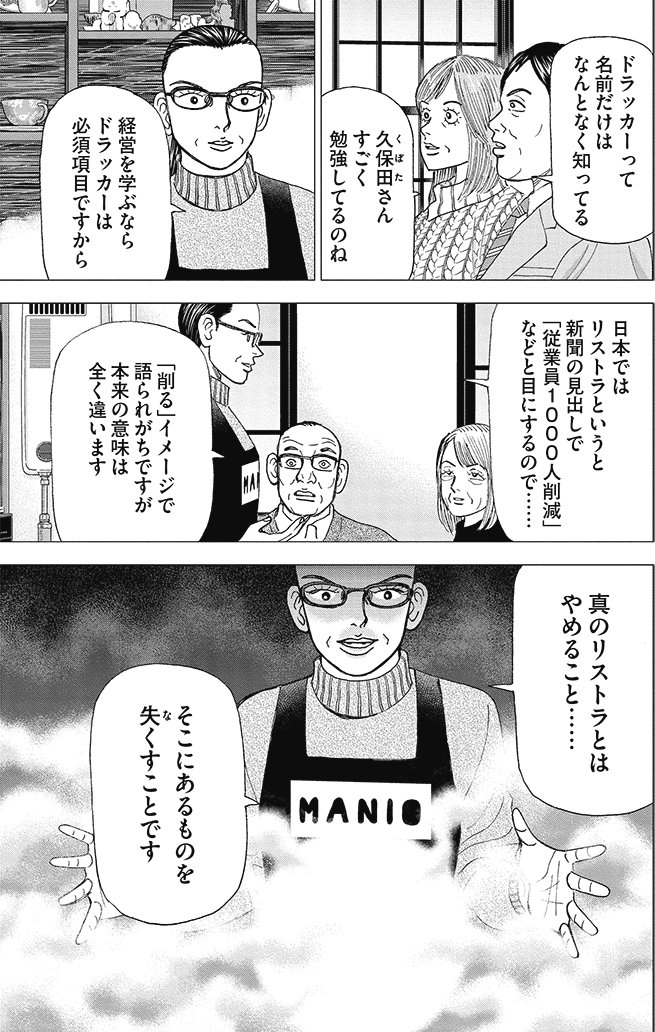

桂蔭学園女子投資部のメンバー・久保田さくらの母親は、貯蓄のために家計のリストラを推奨する。経営学者ドラッガーの言葉を引き、リストラの神髄は「無駄を削る」ではなく、やめられることの見極めだと説く。

削るのではなく、やめる。

家計に限らず、これが最強のコストカットだと作中では語られる。とはいえ、それはまさに「言うは易く行うは難し」だ。

私は家計管理において、この発想をもう一歩進めた方針を守ってきた。それは、冒頭の言い回しに重ねれば、「やめる」のではなく「やらない」とまとめられる。こちらの方が難易度は低いと思う。順に説明しよう。

典型例は車だ。我が家は長年「自家用車無し」を貫いてきた。27歳で長女が生まれ、その後メンバーが5人に増えたので、自家用車保有は魅力的かつそれなりに合理性のある選択だった。

だが、購入費やランニングコストの負担は軽くない。いろいろと考慮した末に「車は買わない」と決めた。必要な時だけレンタカーなりカーシェアを利用するスタイルだ。

不便な選択をただ我慢すると、ストレスがたまるし、持続性も揺らぎかねないこと。だから「車は買わない」とセットで「架空の駐車場代」の範囲でタクシーを使っても良いというルールを決めた。

このルール化は行動経済学の視点からも有効だと思う。

まず心の会計。「そこまでOK」とあらかじめ決めておくと、タクシーを使う際に「もったいない」とネガティブな感情が起きにくい。都内なら駐車場代は月数万円かかるが、我が家のタクシー利用はそれよりずっと少ない。

ルール化のおかげで「駐車場代とタクシー代の差額は家計にプラス」と自分の認識を操作できる。東京は公共交通網が発達しているので、タクシー利用のハードルを下げれば不便の感覚は相当抑えられる。

「最初から買わない」の絶大な威力

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

サンクコスト(埋没費用)のワナを避けられるのも大きい。自動車を買えば、それはもう回収不能な投入費用、つまりサンクコストになる。その認識自体は正しいが、いったんサンクコストとみなしてしまうと、「ガタガタ考えても、買ってしまったものは仕方ない」とあきらめ気味の思考停止にハマりかねない。

「最初から買わない」の威力を自覚したのは2年のロンドン駐在から帰国した時だった。郊外に家を借りた関係で、ロンドン時代だけは自家用車を持っていた。日々の生活や旅行で車は大活躍した。

その反動で、帰国した直後は「車があれば」とかなり不便に感じた。いったん「持つ」が普通になった後では「持たない」に持っていくのは大変なのだ。

車を例に説明してきたが、同じような考え方を外食や服飾、趣味にも当てはめている。「ゴルフはやらない」と決めておいて、ビリヤード代にタクシー代と同じような心の会計を適用する、といった具合だ。

随分とせせこましいな、と感じるかもしれない。ただ、これも連載の前回でとりあげた習慣づけのひとつであり、当人は慣れたものなのだ。

そうやって余裕を作っておけば、手当たり次第に読み切れないほど本を買ったり、三姉妹のお絵描きグッズをそろえたりといったコストカットの対象にしたくない「聖域」を守ることができる。

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク