【大人の教養】大航海時代、ヨーロッパ人が世界に漕ぎ出した「超意外な理由」

「地図を読み解き、歴史を深読みしよう」

人類の歴史は、交易、外交、戦争などの交流を重ねるうちに紡がれてきました。しかし、その移動や交流を、文字だけでイメージするのは困難です。地図を活用すれば、文字や年表だけでは捉えにくい歴史の背景や構造が鮮明に浮かび上がります。

本連載は、政治、経済、貿易、宗教、戦争など、多岐にわたる人類の営みを、地図や図解を用いて解説するものです。地図で世界史を学び直すことで、経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの世界史講師の伊藤敏氏。黒板にフリーハンドで描かれる正確無比な地図に魅了される受験生も多い。近刊『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

地図が語りかける「本当の世界史」

大航海時代は、かつての教科書では「地理上の発見」と記述され、ヨーロッパ人が世界各地に到達する探索と発見の時代として紹介されました。もちろん、そうした面を否定することはありませんが、40年ほど前から別の側面が注目されるようになります。

では、「別の側面」とは何か。これを読み解くには、そもそも大航海時代がどのような時代であったか、その特徴をつかみなおす必要があります。さて、ここで以下の問題を。

“大航海時代にヨーロッパ人が世界に漕ぎ出した目的とは何か?”

「香辛料を求めて」と答える方が多いでしょう。この回答も間違いとは言い切れませんが、もっと根本的なものです。

正解は、「世界中で商取引をするため」です。香辛料は嗜好品、つまりヨーロッパでは高く売れる商品です。ところが、当時のヨーロッパでは、香辛料はイスラーム諸王朝から手に入れざるをえず、しかもその輸入はイタリア都市のヴェネツィアがほぼ独占しているという有様でした。

したがって、ヨーロッパ諸国は、次第に香辛料の生産地から直接手に入れようとします。大航海時代の開始には様々な背景がありますが、いずれにせよヨーロッパ商人が世界中に漕ぎ出し、各地で商取引を活発に行うようになったことは疑いようがありません。また、ヨーロッパで大航海時代が本格化するのは15世紀後期ですが、同世紀の前期には、中国の明王朝も南海諸国遠征を活発に展開していました。この南海諸国遠征の目的は朝貢国の拡大、すなわち商業圏の拡大に他なりません。

ヨーロッパだけでなく、中国などでも遠洋航海による商業の拡大を意図しており、またこれらの動向は、モンゴルによるユーラシア制覇の延長とも言えるものです。こうした動向を総括して、2022年度に始まった高等学校での新課程では、「大交易時代」として紹介される傾向にあります。大航海時代は、世界規模での商業の時代であったということなのです。

ポルトガルとスペインが大海原に漕ぎ出した理由

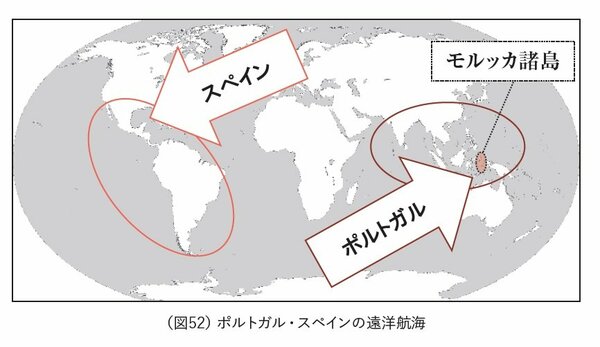

では、ここからはヨーロッパから見た大航海時代(大交易時代)に焦点を当てて見ていきましょう。大航海時代に真っ先に乗り出したのは、ポルトガルとスペインです。

両国ともイベリア半島というヨーロッパの西端に位置し、また長年にわたりレコンキスタ(半島再征服運動)という異教徒との戦い(=十字軍の一環)を続けていました。立地の問題でヨーロッパにおける領土の拡大の余地はなく、また国家統合のためにも外的な要因に訴える必要から、文字通り大海原へ漕ぎ出すのです。

さて、外洋に乗り出そうというポルトガルとスペインですが、終着点、すなわちゴールがあります。それが、モルッカ諸島です(下図参照)。

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

東南アジア、現在のインドネシア東部のマルク州および北マルク州にあたるこの島々は、古くから香辛料の一大産地として知られました。なかでもナツメグやクローブ(丁子)は、当時ここでしか入手できませんでした。このためモルッカ諸島はヨーロッパからは「香料諸島」とも呼ばれ、ここを目的地に航海が始まるのです。

(本原稿は『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の一部抜粋・編集を行ったものです)