(c)『犬と戦争』製作委員会

(c)『犬と戦争』製作委員会

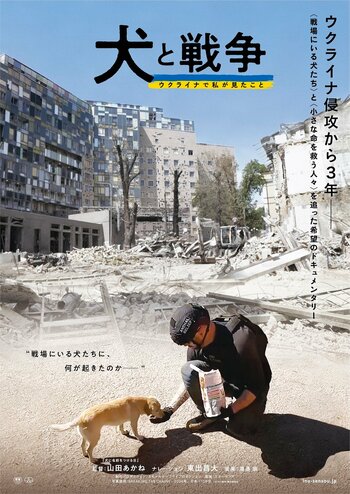

ロシアがウクライナに侵攻してから3年。この期間にウクライナを3度訪問し、戦地で暮らす人々と犬や猫、世界各地からの救援者たちを取材した記録映画『犬と戦争 ウクライナで私が見たこと』の全国ロードショーが2月21日から始まる。監督の山田あかね氏に映画の製作動機や犬への思いなどを伺った。(取材・文/ダイヤモンド社 論説委員 大坪 亮)

生死の瀬戸際にいても

犬や猫は助ける

――ウクライナ戦地の映像、そこに映っている人々の犬や猫の救護活動、戦地に行って撮られた監督やカメラマン、通訳、コーディネータの行動に圧倒されます。山田あかね監督はこれまでも福島や能登など被災地での取材を重ねてきましたが、今回の映画『犬と戦争』は、戦争真っただ中の取材です。命懸けであることが映像を見るとわかります。なぜそこまでして、この映画を作られたのですか。

(c)『犬と戦争』製作委員会

(c)『犬と戦争』製作委員会

大学生時代に文学部でロシア文学を専攻していて、ロシアや東欧への関心が深かったことがまずあります。それで、戦争が始まってニュースを見ていたら、戦地で犬を抱えて逃げている人の姿を目にしたんです。「そうか、戦争でもやっぱり犬を連れて逃げるんだ」と気付かされました。

日本の被災地ではそういう光景を多く見てきたのですが、戦争でも同じなんだということに気がついたんです。そのことを知ったら、現場に行って、この事実を記録したい、他の人にも伝えたいと思いました。

私は犬や動物が大好きです。その自分がもし東京で戦争に巻き込まれて、避難バスが来た時に「動物は乗せられないから、あなただけ乗って避難してください」と言われたら、どうするだろう。「犬を置いて逃げるくらいならバスには乗りません」と返答するだろうなって想像したのです。犬を見捨てて自分だけが生き延びても、その先の人生が楽しいはずないので。

きっと世界にはそういう人たちが多くいるだろうという思いが広がりました。そういう人たちの気持ちは分かるので、現地に行って彼らの気持ちを伝えたいと思いました。

私は仕事で、動物保護団体の活動をネットで常に検索しているのですが、しばらくすると、欧州の動物保護団体の活動がSNSなどでどんどんと伝わって来ました。知り合いのカナダ人の獣医師の親子は、ウクライナで保護する動物をカナダに空輸するとSNSで教えてくれました。「みんな、助けに行こうよ」みたいな声が仲間内で広がって、「そうなのか、これだけ多くの人が行くなら怖くないな、行こう」と決意しました。

人が生きるか死ぬかの瀬戸際で、犬や猫の命はとるに足らないものと考える人もいるだろうけど、そうでない人もいる。現にそういう人たちがいることを撮りました。

――その後3年間に3度もウクライナに行かれることになるわけですね。開戦直後には、ウクライナとポーランドの国境付近に世界各地からの救援者が来ていて、臨時テントが数多く張られていました。映像を見て、当時の状況がよくわかりました。

テレビなどの大手メディアは、どうしても戦争の悲惨なシーンや危険な様子を多く映します。ニュースのほんの短い時間での放映だから、衝撃的な映像が優先されます。そういう映像しか見られないから、周囲からは危険すぎると散々言われたのですが、実際には22年の時は一度も怖い目に合いませんでした。

国境付近にはウクライナの人たちや動物を助けようという人たちが、世界中から集結していました。人命救助の団体はもちろん、動物愛護団体もいたし、フリーのボランティアもたくさんいて、「人間ってこんなに優しいのか」と感動しました。

――世界各地から団体や個人が自発的に来て、自主的に活動するのですか。

救援団体はポーランドの公的機関に「避難者を助けるためのブースを出したい」ということを申請して、テントを張り、それぞれ自分たちができることをする。個人もポーランド政府にボランティアで入りたいことを申請して、承認されると黄色いベストをもらって活動するようです。ウクライナ語の通訳者と一緒になって、「困っていることはありませんか」と聞いて回っていました。「私は犬を連れているけど、餌がない」と答える避難者がいると、餌を提供している団体に案内するといった仕組みができていました。

歩いていると必ず話しかけられます。私たちも声をかけられたので、「取材で来ました」と言うと、「何を取材したいの」と聞かれ、「動物保護活動です」と言ったら、「動物愛護団体はあそこにいる」と案内してくれました。「こんな遠くまで動物保護を取材しに来てくれて、ありがとう」と言われてハグされました。

――映画の前半では、ウクライナのIT起業家などによる動物保護活動が映し出されます。彼らにとっても、侵略を受けて同胞が殺されるという事態は、生まれて初めての生命の危機です。自分や家族が生き延びることが最優先だと思いますが、そうした中で、さまざまな形での犬や猫の救護活動があったのですね。

動物保護というと、瓦礫の下から動物を救い出すといったシーンがテレビなどでは取り上げられますね。もちろん、そうした危機からの救出は大事なのですが、そこから先その犬たちの餌は誰がどうやってあげるのか、飼い主とはぐれた犬をどう助けるのか、怪我した犬はどうしたら獣医師に診てもらえるのかといった、避難者と同様のケアが必要なわけですね。

クローズアップしたウクライナの起業家は、ITの力で飼い主と犬と猫をつなぐためのアニマルIDシステムを独自開発しました。シェルターや医療機関と連携し、僅か1カ月で5万超のアニマルIDチップを無償で提供していました。現在は、大学生の息子とウクライナに残り活動を続けています。

――ロシア軍が首都キーウから撤退した翌日にシェルターに駆け付けて生き残った犬250匹以上を救出した人、激戦地のヘルソン市でロシア軍の侵攻が迫る中、飼い主とはぐれた犬や猫を保護する人、ウクライナ侵攻後すぐに被災した犬と猫のために臨時シェルターを設置したポーランドの人など、多くの救護活動やそれぞれの人たちの想いを映画は伝えています。一方で、かなり悲惨なシーンも出てきます。映画の予告編でもその一部が使われています。

キーウの動物シェルターでの映像ですね。ロシア軍の撤退直後に救出に向かった人が撮った映像を使わせてもらいました。最初にその映像を見た時はショックでした。でも、これはきちんと伝えないといけないと思いました。とても悲惨な映像ですが、モザイクをかけたり短くしたりしてしまったら、本当に何があったかを伝えられないと思ったのです。

テレビ番組だと「視聴者がショックを受けないように編集してください」とテレビ局から指示されたりするのですが、それだと真実が伝わらない。万人が見るテレビとは違って、観客が意思を持って見に来られる映画なので、ありのままの映像を使いました。

虐待シーンではなくて、犬たちの死を見せているのです。それを見せることは観客に不愉快な思いをさせるからやめるというのは、死んでいった犬たちに失礼だと考えました。

私たちは、彼らに死をもたらした虐殺の事実を直視しなければいけないじゃないですか。それを隠してしまったら、犬たちが受けた痛みや苦しさは伝わらない。彼らの無念を伝えたいと思いました。

映像を見るとわかりますが、世話をしていた女性は死んでいった犬の名前を全部覚えていて、それぞれの名前を悲嘆した声で呼びながら撮っています。彼女の気持ちも、あの絵と音で伝わると思ったので、そのまま使いました。

――リアルの力があり、胸が詰まるシーンです。

彼女に「映像を映画で使わせてもらっていいですか」と聞いたら、「全部使ってくれ」と言われました。「こんな酷いことがあったことをきちんと伝えてください」と託されたのです。

自分たちや犬たちが受けたことをなかったことにされたくない、彼女にその思いはすごく大きかったのです。性暴力の問題が昨今注目されていますが、それと同じで、なかったことにされることは当事者には絶対に許せない。

ここでこんな虐殺があった、被害があった、という事実を知ることからしか何も始まらない。そこからしか話を始められないから、まず何があったのかをきちんと見せないといけないと思いました。

――ダムが壊されて、洪水になった町でも同様のやり取りがありますね。

ヘルソン市ですね。私がビデオカメラを持っていると、「撮って、私を撮って。どんなにひどいことをされたか、ロシアがどんなにひどいことをしたか、世界に伝えてくれ」と住民に強く言われました。彼女たちとしては、それしか抵抗する手段がない、侵略を止める方法がない、ということです。

彼女たち自身も、スマホで撮ってSNSで動画を流しているけど、発信のレベルが限られるから、私たちのような外国のメディアに、実態を世界に伝えてくれるように自ら呼びかけてきました。