【大人の教養】「金」より重宝された「幻の金属」とは?

「地図を読み解き、歴史を深読みしよう」

人類の歴史は、交易、外交、戦争などの交流を重ねるうちに紡がれてきました。しかし、その移動や交流を、文字だけでイメージするのは困難です。地図を活用すれば、文字や年表だけでは捉えにくい歴史の背景や構造が鮮明に浮かび上がります。

本連載は、政治、経済、貿易、宗教、戦争など、多岐にわたる人類の営みを、地図や図解を用いて解説するものです。地図で世界史を学び直すことで、経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの世界史講師の伊藤敏氏。黒板にフリーハンドで描かれる正確無比な地図に魅了される受験生も多い。近刊『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

海上貿易の支配者、フェニキア人の戦略

文明の勃興には経済的な交流、すなわち交易活動がともないます。さらに都市国家間にも交易が広まり、このような国家間での交易活動は「貿易」と呼ばれます。

前近代の貿易活動は、大きく陸上貿易と水上貿易に大別できます。なかでも水上貿易、言い換えると船での輸送は、「重い積み荷を一度に大量に運ぶことができる」という利点があります。シュメール人たちはすでに海上貿易にも乗り出し、「メルッハ」と呼ばれる地まで交易に出向いたといいます。このメルッハとは、一般にインダス文明のことと比較・推定されます。

フェニキア人とは?

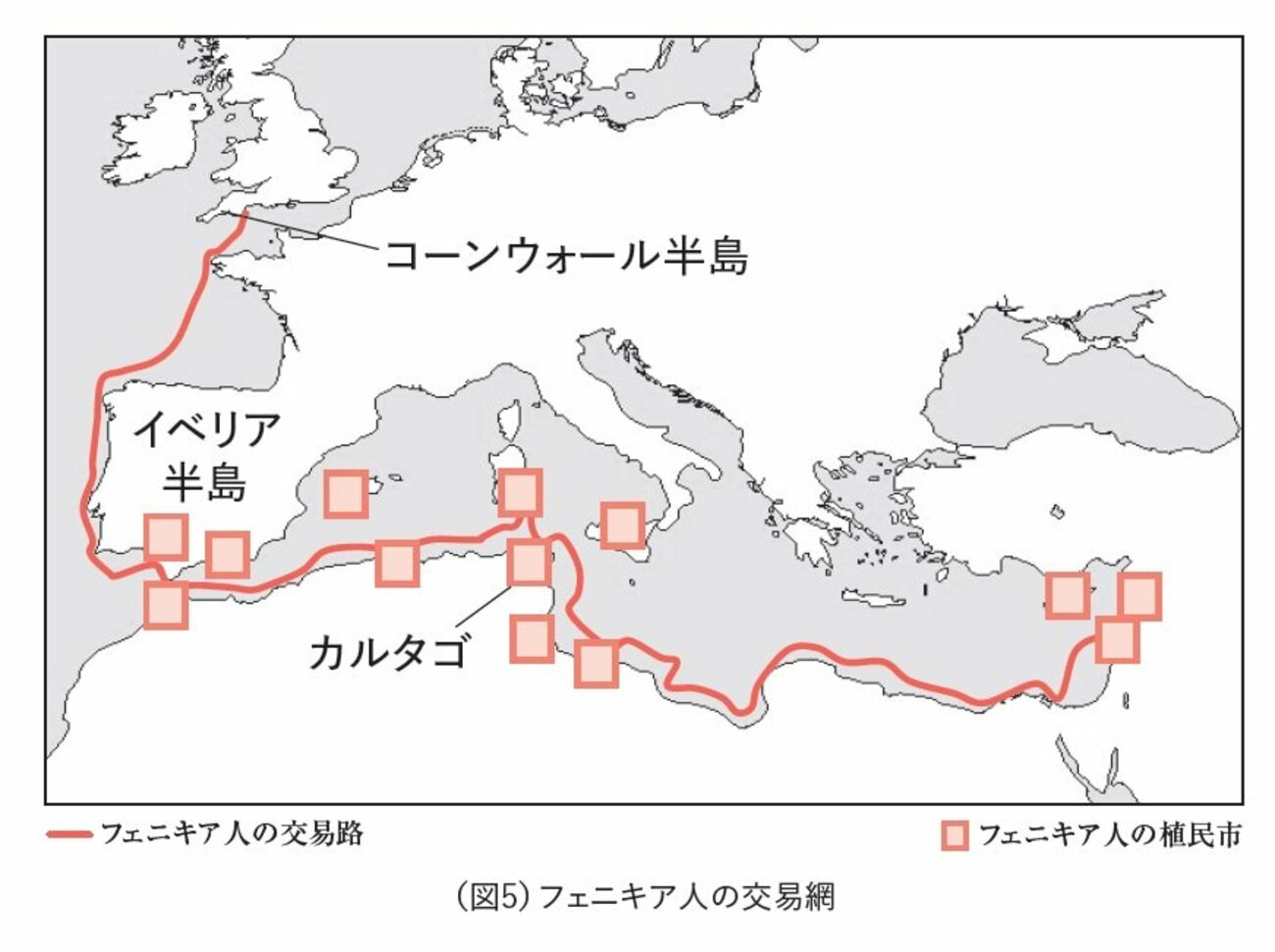

古代オリエント世界において、海上貿易でよく知られたのがフェニキア人です。現在のレバノン一帯を拠点とし、前12世紀頃より地中海での貿易に乗り出したフェニキア人は、地中海の海上貿易をほぼ独占するまでに成長します。

このフェニキア人の発展に関して、注目すべき「ある金属」があります。さて、ここで問題です。

古代世界で最も需要が高かった金属は何か?

いかがでしょうか? なかなか想像もつかなかったかもしれませんが、正解は「青銅」です。

青銅は銅と錫からなる合金で、加工がしやすい一方で銅と比べるとはるかに硬いものです。このため武器としての需要が当然高いのですが、もう一つ見逃せない点があります。そもそも青銅はどんな色をした金属かご存じでしょうか?

「青や緑色」と答える方が多いかもしれませんが、実はこれは緑青(ろくしょう)という錆の色なのです。では、出来立ての青銅がどのような色をしているかというと、これはまばゆい黄金色なのです。金、銀といった貴金属が当然ながら希少であったことから、青銅は儀式用具としての需要も高かったのです。日本でも弥生時代に盛んに製造された銅鐸などは、元来はきらびやかな色を放っていたわけです。

とはいえこの青銅にも、欠点が一つありました。銅が比較的広範囲で普遍的に採掘できる一方、錫は世界的に見ても産地にかなりの偏りがあります。なかでもオリエントでは錫はほとんどとれません。古代オリエント世界において、錫の戦略的価値は、今日の石油に匹敵するとさえ言われます。

その錫の一番近い産地はイベリア半島(スペイン)の南端、そして一大産地であったのが、大ブリテン島(イギリス)南西のコーンウォール半島です。次の地図を見てください。

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

フェニキア人はこの錫の産地まで海上貿易網を拡げ、錫の提供を独占します。こうして彼らは、地中海貿易の支配者となったのです。

(本原稿は『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の一部抜粋・編集を行ったものです)