私がイギリスでインタビューしたハロウ校の生徒アレックス君も、スマホのゲームアプリを製作し、15歳くらいから起業し、卒業後は、ケンブリッジ大学で数学を専攻しつつ、どんどん新作アプリを作っています。このアレックス君と日本の大学の学生たちが交流しましたが、多様なアルバイトをする日本の大学生の自由さに驚いていました。イギリスの大半の大学生は、大学の勉強だけで一杯一杯でアルバイトをしないようです。

優れた古典に学ぶ

「モラル」や「勇気」

それでは、現実のパブリック・スクールでは、どのような授業によって、「モラル」や「責任感」や「勇気」を醸成しているのでしょうか?

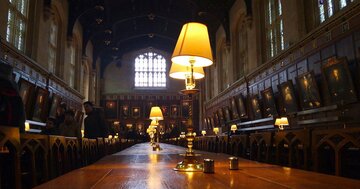

パブリック・スクールでは古典の授業がとても大切にされています。例えば、パブリック・スクールの生徒たちは、ギリシャ語やラテン語を学んだあと、それらの言語で書かれた優れた古典を読んでいきます。

パブリック・スクールにおいて生徒たちはヒューマニズムを基盤とする教養教育が教え込まれます。それは、ギリシャ・ローマ古典の語学的訓練と思想内容の教授によって行われ、その際使用された副読本は、テレンティウス、プラウトゥス、ヴェルギリウス、ホラティウス、キケロ、カエサル、サルスティウス、さらにソクラテス、ホメロス、エウリピデス、アリストパネス、ヘシオドスの作品などです。

古典の学習を通じて、単なる言語の上達のみならず、知的・哲学的訓練と徳性の涵養とを同時に目指すのです。

映画の中でもキーティングが「その日を摘め(Carpe diem)」というホラティウスの詩歌が収められた『歌集』の第1巻第11歌を取り上げています。「その日を摘め」は長い句の一部分であり、要約すると「明日が来るなんてあてにせず、今日一日の花を摘め(Seize the Day)」という意味です。

これと同じ意味で、17世紀イギリスのバロック詩人であるロバート・へリックの「乙女らへ、時を大切にせよ」(『時を惜しめと、乙女たちに告ぐ』)の中の有名な句、「摘めるうちにバラの蕾を摘みなさい(Gather Ye Rosebuds While Ye May)」もキーティングは引用します。言葉を通して言葉の有する重要性を生徒に伝えようとするのです。ここで彼は生徒たちに次のことを伝えたかったのです。

「言語や思想で世界も変えられる」

「自分の人生を謳歌するんだ!」

(だから)「今を(大切に)生きろ」