「自分とは、人生とは何なんだ」

ホイットマンの名言を考える

同様に、キーティングはホイットマンの代表作ともいえる自由詩を引用します。生徒たちに「自由たれ」と伝えるためにも、従来の定型詩とは違う型にはまらぬ自由詩で生徒を鼓舞します。自分で悩み、答えを見つける中で、自分の人生は続いていくのだ、ということを生徒たちに伝えようとするのでした。

自分とは何なんだ、人生とは何なんだ、幾度となく悩ます疑問

信頼に値しない、永遠に続く連続

愚か者であふれる町

これらにどんな意味があるのか?自分よ、人生よ

答え…それはお前がここにいるからだ

ここに人生があり、生きた証があるからだ

(ウォルト・ホイットマン「草の葉」1892年版、Yoko Nozaki訳)

信頼に値しない、永遠に続く連続

愚か者であふれる町

これらにどんな意味があるのか?自分よ、人生よ

答え…それはお前がここにいるからだ

ここに人生があり、生きた証があるからだ

(ウォルト・ホイットマン「草の葉」1892年版、Yoko Nozaki訳)

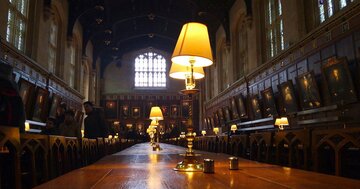

映画『チップス先生さようなら』の中でも、ドイツ空軍が爆弾を落とすさなかも、主人公のチップス先生が『ガリア戦記』の一文を取り上げ、戦争を引き起こす人間性というものを生徒に教えていきます。人間性を知ることで、自らを正しい道へと導こうとするのです。

実際、今もなおパブリック・スクールでは古典学を通しての教養教育を重視しています。古典学を通じた厳格な知的訓練により「生涯にわたって学習者になる人間を生み出し、批判ができる若者が育つから」であり、「そういった若者は討論ができ、哲学的な考え方を明確に述べることができ」ると考えているようです。

『映画で読み解く イギリスの名門校(パブリック・スクール) エリートを育てる思想・教育・マナー』(秦由美子、光文社新書)

『映画で読み解く イギリスの名門校(パブリック・スクール) エリートを育てる思想・教育・マナー』(秦由美子、光文社新書)

そのために、過去に生きた人間の様々な行動を通じて、生き方やなぜその国が最終的には消滅してしまったのかを生徒に考えさせるのです。

例えば、戦争や差別について討論させたり、レポートを書かせたり。そういった学びを通して、社会の矛盾や人間の生きる目的などを学んでいくわけですが、まず考えることが重要で、日々考える中で生徒は思考を深めていくのです。