VTuberとラッパーの

類似点は「自分自身の物語」

ちなみにこういったVTuberのあり方は、ヒップホップのラッパーと似ているように思われる。自身の経験や体験を歌詞にし、韻や言葉遊びをはさみながらラップするヒップホップは、「成り上がりの物語」「自分自身から溢れる衝動やセンスを表現する」音楽として広まり、発祥地であるアメリカはもとより、世界中を魅了する音楽に成長した。

くわえて映画やラジオ、テレビ、小説などの旧来型のメディアを通して表現されてきたエンターテイメント作品は、活動者が生み出した「他者の物語」を軸としていた。もちろん、受け手がそこに共感したりすることはできるが、受け手と活動者の間には距離があった。

ところが、YouTube、Instagram、TikTokなどの新たなメディアで発信される動画、配信、投稿などは活動者の「自分自身の物語」を軸にしている。

そして、その活動者は同じくメディアで隔てられてはいるものの、より身近な存在であり、メディアを通じてリアルタイムで相互作用することも可能な存在だ。受け手も、活動者の物語に参加することができ、受け手にとっても「自分自身の物語」として消費することが可能となった。

エンターテイメントの世界において「誰の」「どのような」物語を楽しむか、虚実が折り重なった魅力をいかに楽しもうか、そういった形へと受容のあり方も変容している。そのなかでVTuberが大きくヒットしているのは、大きな意味を持っているのだ。

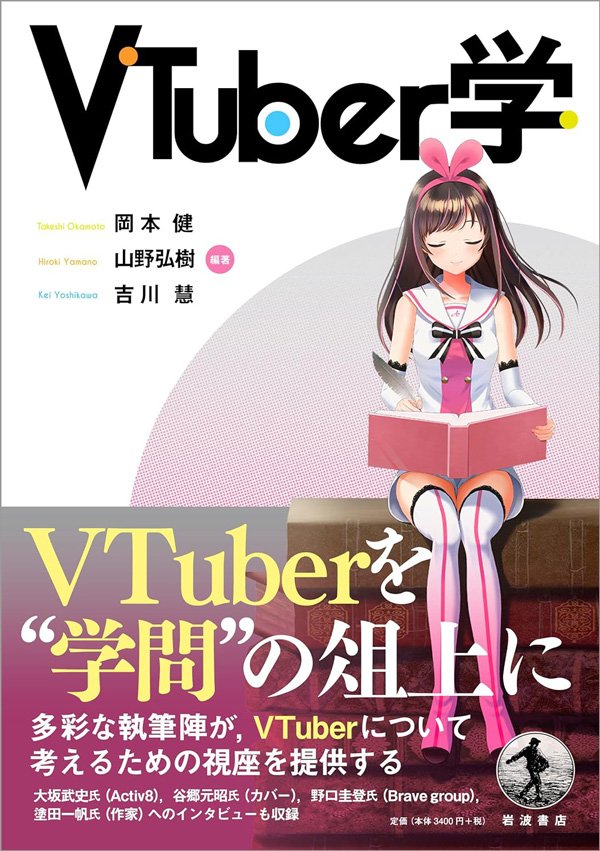

『VTuber学』(岡本 健、山野弘樹、吉川 慧、岩波書店)

『VTuber学』(岡本 健、山野弘樹、吉川 慧、岩波書店)

【参考文献】

東浩紀[編著](2005)『波状言論S 改――社会学・メタゲーム・自由』青土社。

草野虹(2023)「「VTuber」と「音楽」という探検」『青春ヘラver.7「VTuber 新時代」』大阪大学感傷マゾ研究会、P172-182。

佐々木敦(2009)『ニッポンの思想』講談社現代新書(2023年、増補新版がちくま文庫に収録)。

槙田雄司(2012)『一億総ツッコミ時代』星海社新書(2018年、著者名をマキタスポーツに変更の上、決定版が講談社文庫に収録)。