写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

2016年に登場し、若年層を中心に爆発的な人気を博しているバーチャルYouTuber、通称「VTuber」。2Dや3DCGのアバターを使いライブ配信や動画投稿を行う彼、彼女たちは新たなエンターテイメントの可能性を広げつつある。日本のVTuberシーンを引っ張る「ホロライブ」「にじさんじ」の二大グループを筆頭に、VTuberのエンターテイメントが向かう先は?※本稿は、岡本 健・山野弘樹・吉川 慧編著『VTuber学』(岩波書店)のうち、草野 虹による執筆パートの一部を抜粋・編集したものです。

VTuberは日本の

ネットカルチャーの総決算

VTuberに音楽を代表とするエンターテイメントが求められてきたのには様々な理由や流れが絡み合っている。

1つ目に、日本のネットカルチャー上で人気の高い「新たなアニメルック」な存在として特別視された点。

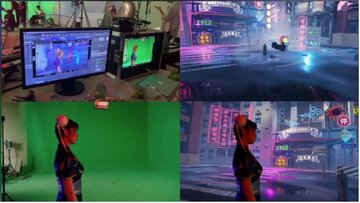

2つ目に、「インターネット上での活動者」「3Dにまつわるエンジニア・エディター」らの新しい表現の場となった点。

3つ目に、インターネットを通して音楽にまつわるコンテンツが既に供給されており、また受容されやすい状況であった点。

4つ目に、「音楽ライブ」「歌番組」といった構図や形式が多くの人に馴染み深く、大衆性を有していた点。

そして5つ目に、他のエンタメの形よりも制作しやすい、または優先されやすい外的状況があった点である。

日本のネットカルチャーにおいて中心に位置していた「アニメ」「初音ミク」といった存在、ジャンル、イメージを土台にして、VTuberをめぐるエンターテイメントはYouTuberやストリーマーらなどに憧れるインターネットの活動者たちや、3D空間構築やアバターのモデリングなどを生業にするエンジニアやエディターたちにとって、新たな舞台となった。

さらに受け手である視聴者にとっても容易に理解しやすいエンターテイメントとして、VTuberと音楽が選ばれ、求められ続けてきたのである。

なぜVTuberに音楽を代表とするエンターテイメントを求めるのか?その問いに対してここまで様々な点から見てきたが、筆者はどれかが唯一の決定的な理由であったわけではなく、これらが絡み合って生まれた一種のムードのようなものがその理由であったと考えている。

こう見てくると、VTuberとはオールドメディアとニューメディアのあり方や差異、日本のネットカルチャーの変遷と期待、多様なインターネットの活動者らが登場してきたことなどを背景に、ネットカルチャーのなかに渦巻いていた欲望と蓄積されてきた技術がタイミング良く合致したことで生まれた、日本特有(ドメスティック)なカルチャーであることが伝わると思う。「VTuberとは日本のネットカルチャーの総決算である」そんな風にも表現できるだろう。