B=f(P・E)

Bとは“Behavior”、つまり「部下の行動」です。fとは“function”、つまり「関数」を意味します。Pとは“Person”、つまり「人=部下」そのもの、もしくは“Personality”、つまり「部下の性格」です。そして、最後のEとは、“Environment”、つまり「環境」です。

要するに、レヴィンの公式はこう言っているのです。「部下の行動」は、「部下の性格」だけで決まるのではない。「部下の行動」は、「部下の性格」と「部下を取り巻く周囲の環境」つまりは「組織文化」や「上司のリーダーシップ」に影響を受けて形成される、と。

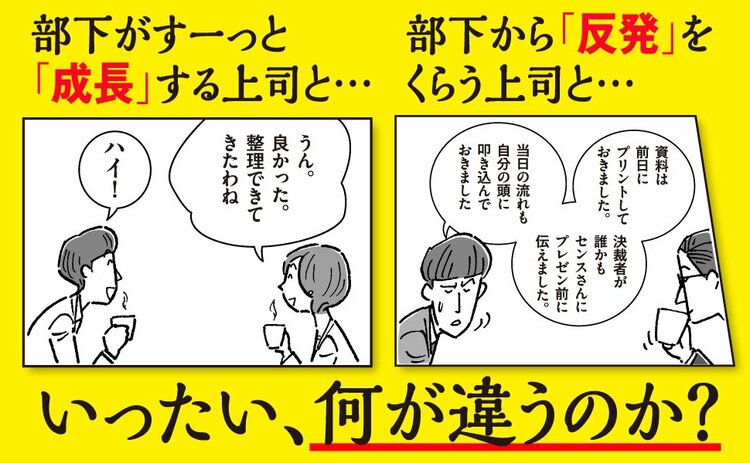

このことからわかるのは、上司が部下を直接的に変えることはできないが、「環境」をつくることで、間接的に「部下の行動」に影響を与えることはできるということです。つまり、「部下育成」とは「部下を変える」ことではなく、「環境づくりをする」ということになります。

あるいは、「環境づくり」をすることで、部下が「変わりたい。成長したい」と思えるような刺激を与えることなのです。

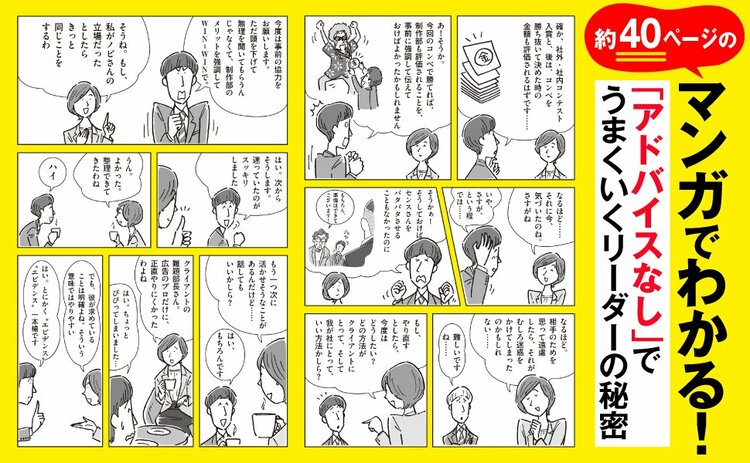

たとえば、周囲の同僚の頑張りを、「事例」や「ケーススタディー」として組織で共有する。たとえば、適切な内容とプロセスによる「目標設定」をする。たとえば、ポジティブな意欲を引き出すような、「客観的査定結果」のフィードバックをする。このような間接的なかかわりこそが、「人材育成」の本質なのです。

部下への直接的なアドバイスは、「今のままではいけませんよ。変わりなさい」というメッセージを暗に伝えてしまいがちです。だから効果がない。そうではなく、間接的にそれを伝えるのです。そのような「環境づくり」こそが、「人材育成」なのです。

変えるべきなのは、「部下」ではなく「自分」である

この記事の最後に、私自身の座右の銘であり、これまでの著作でも繰り返し引用してきた、神学者であるラインホールド・ニーバーの言葉を伝えたいと思います。

神よ我に

変えるべきことを変える勇気と

変えられないことを受け容れる忍耐力と

その二つを見極める知恵を与えたまえ

この言葉を、私なりに言い換えるとこうなります。「変えるべきこと」とは、部下ではなく自分です。「変えるべきこと」とは、リーダーがつくり出す環境です。それを変える「勇気」をもたなくてはなりません。

一方、変えられないのは「部下」です。それを受け容れる「忍耐力」をもたなければなりません。そして、「変えられること」と「変えられないこと」を見極める知恵をもたねばなりません。ラインホールド・ニーバーによる深い教えです。

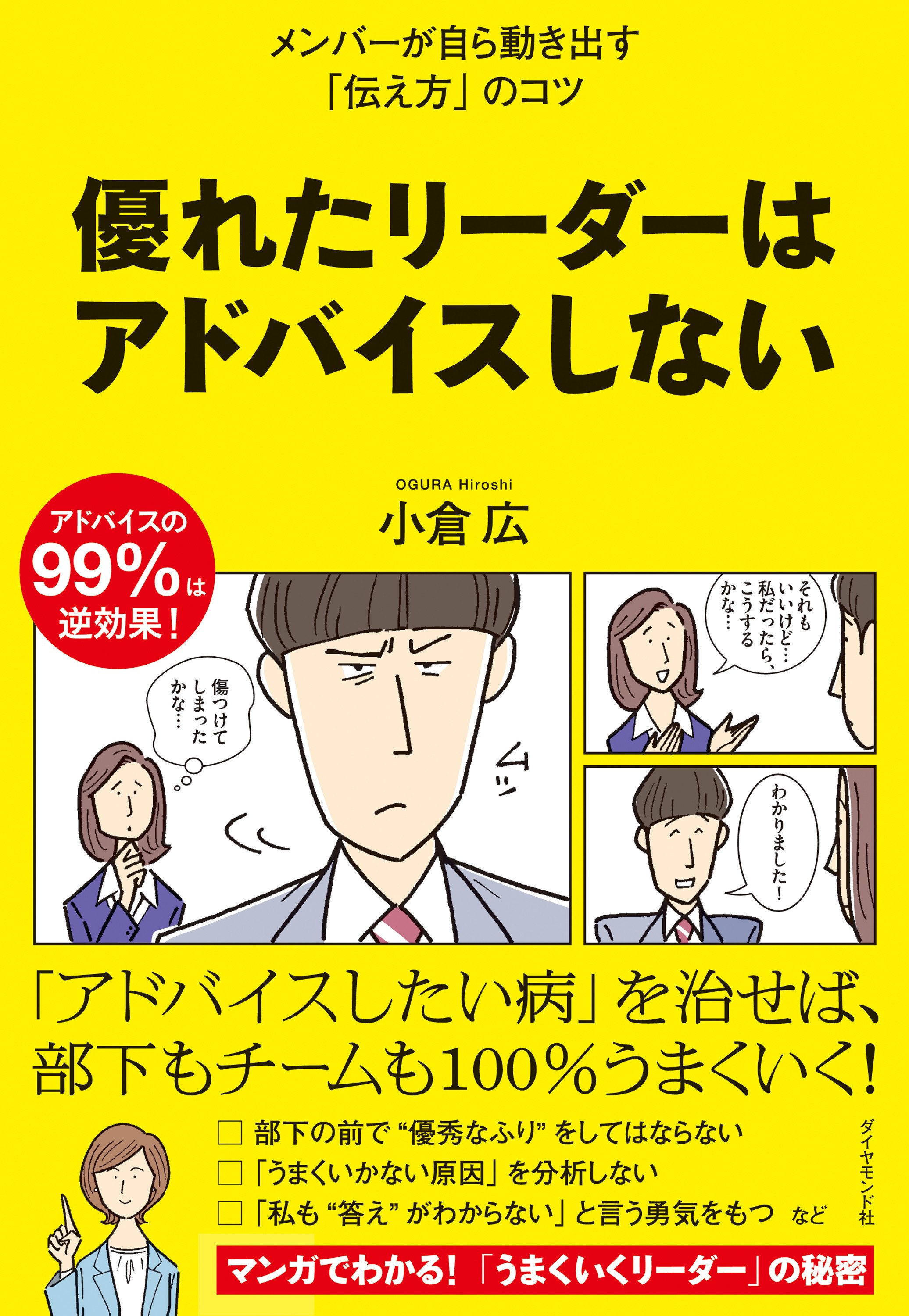

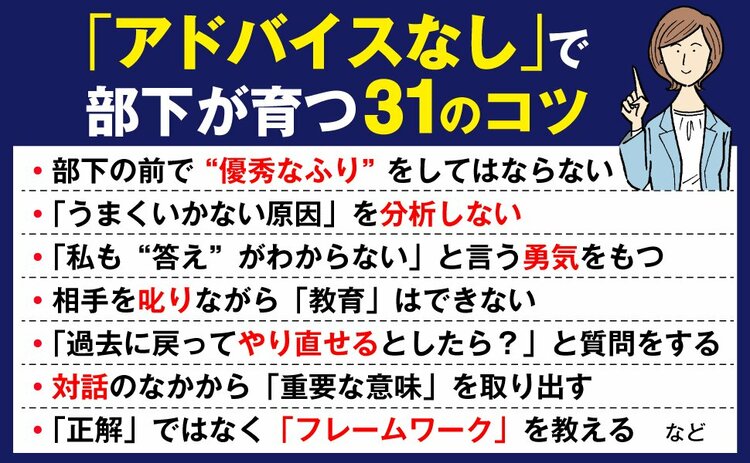

(この記事は、『優れたリーダーはアドバイスしない』の一部を抜粋・編集したものです)

企業研修講師、公認心理師

大学卒業後新卒でリクルート入社。商品企画、情報誌編集などに携わり、組織人事コンサルティング室課長などを務める。その後、上場前後のベンチャー企業数社で取締役、代表取締役を務めたのち、株式会社小倉広事務所を設立、現在に至る。研修講師として、自らの失敗を赤裸々に語る体験談と、心理学の知見に裏打ちされた論理的内容で人気を博し、年300回、延べ受講者年間1万人を超える講演、研修に登壇。「行列ができる」講師として依頼が絶えない。また22万部発行『アルフレッド・アドラー人生に革命が起きる100の言葉』や『すごい傾聴』(ともにダイヤモンド社)など著作49冊、累計発行部数100万部超のビジネス書著者であり、同時に公認心理師・スクールカウンセラーとしてビジネスパーソン・児童生徒・保護者などを対象に個人面接を行っている。東京公認心理師協会正会員、日本ゲシュタルト療法学会正会員。