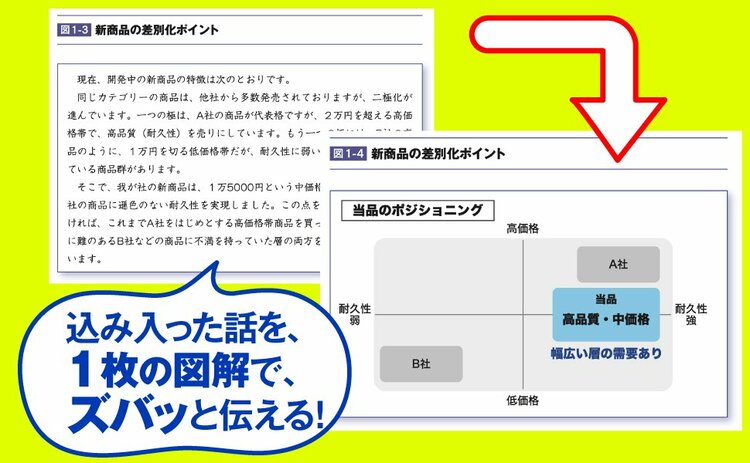

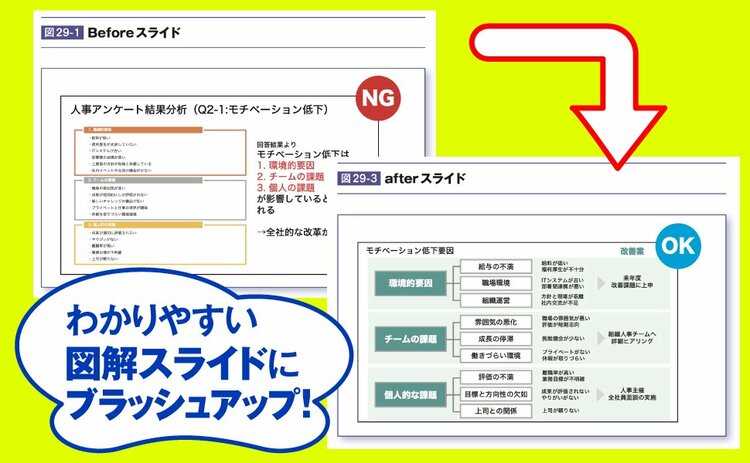

プレゼン資料は、「読ませるもの」ではありません。“込み入った話”を言葉だけで伝えようとすると、どうしてもまどろっこしい表現になり、非常にわかりにくい説明になりがちです。そんな時に必要なのは、伝えるべき内容の「本質」を、直観的に理解できるように「図解化」する技術。プレゼン資料は「見せるもの」なのです。そこで、累計40万部を突破した『社内プレゼンの資料作成術』シリーズの著者で、ソフトバンク在籍時には孫正義社長に直接プレゼンをして「一発OK」を次々と勝ち取った実績を持つ前田鎌利さんと堀口友恵さんに、プレゼン資料を「図解化」する技術を伝授していただきます(本連載は『プレゼン資料の図解化大全』から抜粋・編集してお届けします)。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

「一覧性」と「比較」という2つの目的

「表」も、ビジネス・プレゼンにおいて不可欠な図解です。

私たちの経験上、「表」で情報を提示することには、主に2つの目的があります。第1に、情報を一覧性のある形にまとめることで、見る人に全体像を把握してもらうという目的。第2に、複数の選択肢を比較して見せることで、意思決定をしやすくするという目的です。

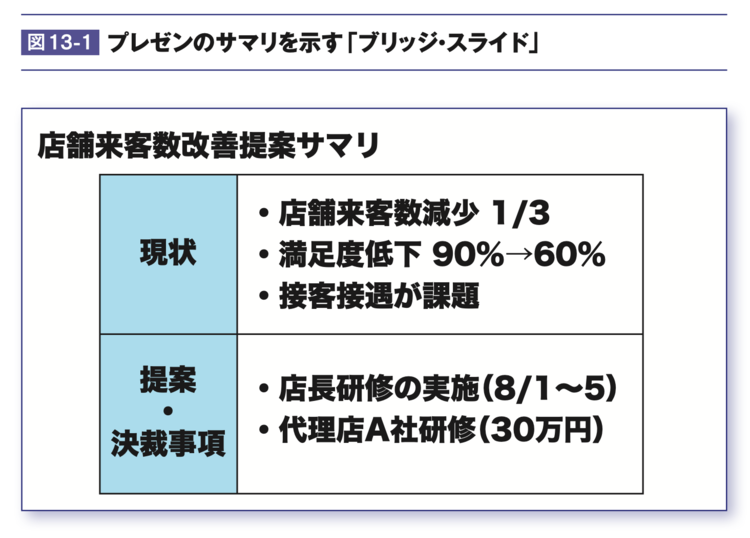

まず、前者から説明しましょう。私たちが、社内プレゼンで頻繁に使うのが、【図13-1】のような、プレゼンが始まった直後に示す、提案内容のサマリ(概要)を表組みにした「ブリッジ・スライド」です。本題に入る前に、このようなサマリを見せておくと、相手は「全体像」を頭に入れた状態で話を聞いてくれますから、理解度が高まることが期待できるわけです。

見せたい部分を「強調」する

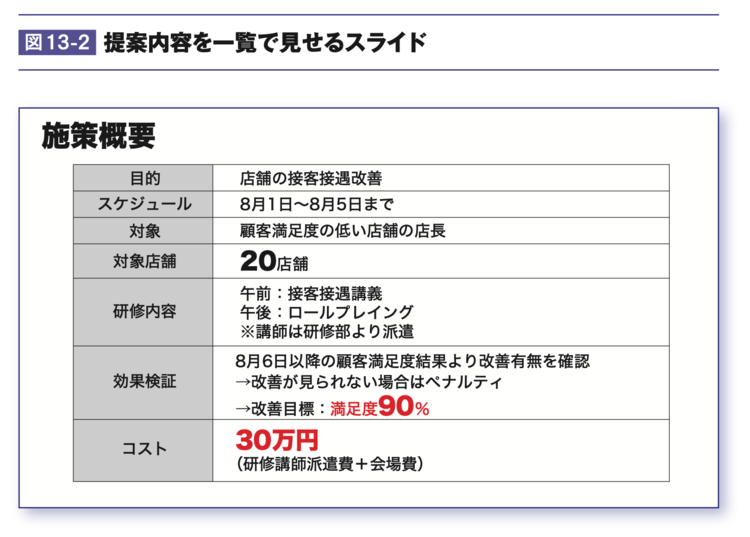

あるいは、プレゼンの最後に、提案内容を一覧で見せる【図13-2】のようなスライドも効果的です。

このように、プレゼンの中で説明してきた提案内容を、決裁者に俯瞰的に確認してもらうことで、「よし、これなら問題ないだろう」と“腹落ち”してもらいやすくなります。

ここで重要なのは、【図13-2】のスライドのように、「20店舗で実施」「目標:満足度90%」「コスト:30万円」という重要ポイントを、フォントを大きくしたり、赤色で目立たせることで注意喚起することです。

その上で、それぞれの必然性を説明することによって、決裁者はさらに「GOサイン」を出しやすくなるわけです。

「選択肢」を提示したほうが“採択率”は上がる

続いて、「表組み」にする第2の目的である「複数の選択肢を比較して見せる」についてご説明しましょう。

この「複数の選択肢」を提示するという手法は、特に社内プレゼンにおいて採択率を上げるために、私たちがおすすめしているものです。なぜなら、人間というものは、選択肢がひとつしかないと、「もっといいモノがあるかもしれない」と考える傾向があるからです(図13-3)。

逆に、複数の選択肢を示すと、そのなかから「よりよいモノを選ぼう」という思考が働きます。

その結果、意思決定がポジティブな方向に働くことが多いのです。もちろん、「採択率」を上げるために、本来、比較する必要ももないものを持ち出すのは邪道です。

しかし、多くの場合、複数の選択肢の中から、最適なものを提案するという検討プロセスを経ているはずですから、それをストレートに提示すればいいのです。

「比較」するときは、「横」に並べる

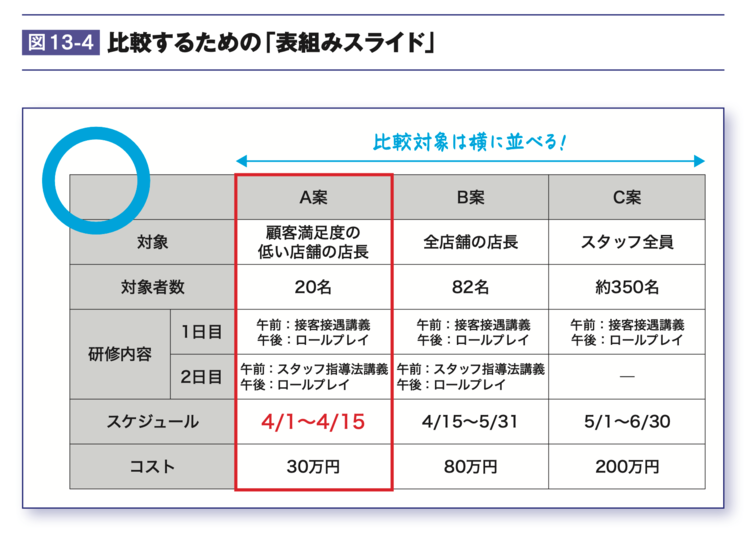

具体的には、【図13-4】のような「表組み」で選択肢を提示します。

ここでは、来客数が減少している小売チェーンにおいて、「接客接遇研修」を提案しようとしていますが、研修対象者として「顧客満足度の低い20店舗の店長」「全店舗の店長」「スタッフ全員」の3つの選択肢を提示しています。

そして、「来客数減少」という危機を一刻も早く克服するためには、最速で実施可能な「顧客満足度の低い20店舗の店長」を対象とすることを提案(赤枠で強調)。そのことを強く主張するために、「4/1~4/15」という文字を大きな赤字にすることで、これが「最速で実施可能な選択肢」であることを強調しているわけです。

ここで一点注意していただきたいことがあります。

それは、【図13-4】のように、「比較対象」(A案、B案、C案の3つ)は横に並べたほうがいいということです。

この「表組み」で一番見せたいのは、「スケジュール」の欄です。A案、B案、C案を見比べてもらって、「4/1~4/15」という最速のスケジュールで実施できるA案が最適ということを伝えたいわけです。

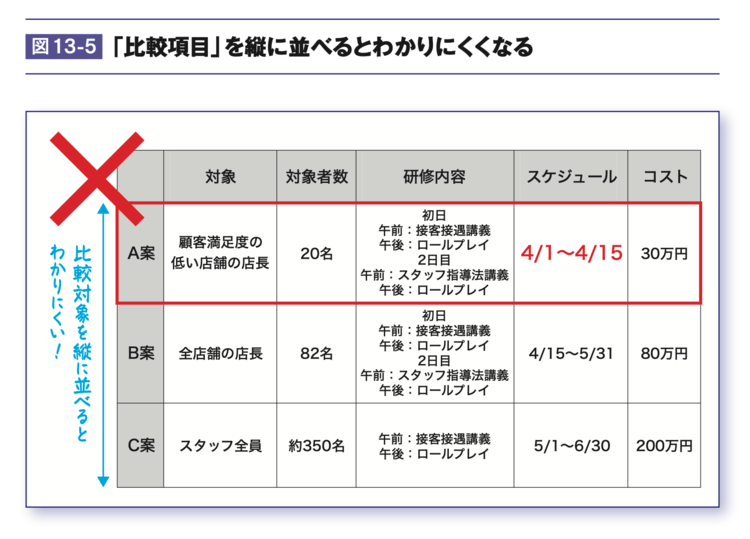

ところが、【図13-5】のように「比較対象」を縦に並んでいると、「スケジュール」を見比べるのが難しく感じるはずです。

おそらく、人間は、眼球を縦に動かすよりも、横に動かすほうが容易だからではないかと思うのですが、何かを見比べるときには、「縦に並べる」よりも「横に並べる」ほうが圧倒的にわかりやすいのです。

(本稿は、『プレゼン資料の図解化大全』より一部を抜粋・編集したものです)

1973年生まれ。ソフトバンクモバイルなどで17年にわたり移動体通信事業に従事。ソフトバンクアカデミア第一期生に選考され、プレゼンテーションにおいて第一位を獲得する。孫正義社長に直接プレゼンして幾多の事業提案を承認されたほか、孫社長のプレゼン資料づくりも数多く担当。2013年12月にソフトバンクを退社、株式会社固を設立して、プレゼンテーションクリエイターとして独立。2000社を超える企業で、プレゼンテーション研修やコンサルティングを実施。ビジネス・プレゼンの第一人者として活躍中。著書に『【完全版】社内プレゼンの資料作成術』『プレゼン資料のデザイン図鑑』『パワーポイント最速仕事術』(すべてダイヤモンド社)など。

堀口友恵(ほりぐち・ともえ)

埼玉県秩父市生まれ。立命館大学産業社会学部卒業後、ソフトバンクへ入社。技術企画、営業推進、新規事業展開などを担当する中で、プレゼンの経験と実績を積む。2017年に株式会社固へ転職し、スライドデザイナーとしての活動を始める。企業向け研修・ワークショップの担当や大学非常勤講師のほか、大手企業などのプレゼンのスライドデザインを担当し、のべ400件以上の資料作成やブラッシュアップを手がける。前田鎌利著の『プレゼン資料のデザイン図鑑』『パワーポイント最速仕事術』のコンテンツやスライドの制作にも深く関わった。ITエンジニア本大賞2020プレゼン大会にて、ビジネス書部門大賞・審査員特別賞を受賞。小学生向けのオンライン講座「こどもプレゼン教室」を運営し、子どもたちのプレゼンスキルアップの支援も行っている。