Photo:PIXTA

Photo:PIXTA

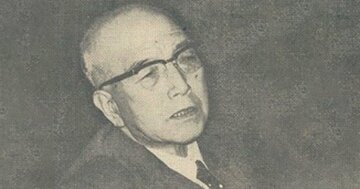

裸一貫から一代でトヨタ・松下・日立を超える高収益企業「アラビア石油」を作った破格の傑物、山下太郎――。日本のエネルギー自立を懸けたサウジアラビアとの石油利権交渉で、太郎率いる交渉団は厳しい条件を突きつけられる。重い負担を受け入れつつも、太郎は「日本法人であること」だけは譲らず、未来を見据えた大局的な視点で交渉を主導。目先の利益にとらわれず、国家の自立と新たな国際関係構築を目指した。この連載では、山下太郎の波乱万丈の生涯を描いたノンフィクション小説『ヤマ師』の印象的なシーンを取り上げ、彼の大胆な発想と行動力の核心に迫る。

サウジ側から提示された

厳しい契約案

灼熱のアラビア半島で、日本のエネルギー自立を懸けた石油利権交渉が動き出しました。相手はサウジアラビア政府。太郎たち交渉団には「どこを譲らず、どこで折れるのか」、そして「今だけでなく未来を見据える視点を持てるか」が試されていました。

サウジ側から提示された契約案は、決して甘いものではありませんでした。

(1)探鉱利権のレンタル料は年額500万ドル(18億円:当時)とする。

(2)利益の取り分は、ロイヤルティ(開発利権料)、税金を含め、最低50%とする。

(3)石油の生産販売会社はサウジアラビア法人とする。

(4)掘削、生産、輸送、精製を含めた一貫操業を行うこと。

当時の国際石油業界では「利益折半」が常識とされるため、法外というわけではありませんが、資本金35億円の会社にとって、年間18億円の利権料と半分の利益配分は、明らかに重い負担でした。そもそもサウジ政府は欧米の石油メジャーの言いなりになることからの脱却を目指し、新たなパートナーとして日本に期待をかけ、石油利権の話を持ち掛けてきたのです。だからこそ彼らも好条件を求めていたのです。

作戦会議の席上、予想以上の厳しさに交渉団のメンバーが言葉を失う中で、太郎は静かに語り始めました。

「利益配分については、大幅に譲歩してもよいと思っている」

その一言に、全員の視線が太郎に集まった。

「アメリカがサウジに利権交渉を行ったのは20年以上前で、飛行機も鉄道もない頃、あの広大な砂漠で大冒険を冒して石油を探したときの協定だ。パイオニアである彼らが利益の50%を取るのは、ある意味正当だったかもしれない。だが、この10年、20年で中東情勢は大きく変わって、日本で例えるなら明治維新のような大変革期にある。しかも技術も設備も揃った現代に、当時と同じ配分率を求めるのは理屈が通らない。いずれ折半案では産油国は相手にしなくなるだろうよ」

太郎の大局的な視点に、岡崎は感心したように頷き、静かに言葉を返した。

「新参者としては、新しい時代に即した条件で応えようということか」

「それに、こういうのは率じゃなく量で考えるべきなんだ。鳥を撃ちに行って、捕れた鳥を半分ずつ分けるといっても、1日かけて10羽も捕れないんなら大したことはない。しかし1000羽も捕れれば、仮に7・3で分けても大変な数になるだろう?」

その説明に、全員が納得したように頷いた。

だが、太郎は一つだけ強く譲れない条件を示した。

「ただし、石油の生産販売会社をサウジアラビア法人とする案だけは認められない。日本が初めて油田利権を獲得するというのに、その主体がサウジ企業になってしまったら意味がないからな」

この点については、日本政府からの条件も絡んでいた。事業の推進を承認するためには、「輸入時に外国為替の取り組みを伴わないこと」と「円で決済すること」の2点が必要とされていた。あくまでも日本主導の事業として確立することが求められていたのだ。

太郎は力強い声で締めくくった。

「アラビアで石油を掘るという日本の悲願を実現するためなら、利益配分は多少譲歩しても構わない。ただし、日本法人としての立場だけは、絶対に守り抜くぞ」

その言葉に全員が深く頷き、一致団結した空気がその場に満ちた。