セガの前身は、第2次世界大戦後に米軍向けのジュークボックスなどを扱った「サービス・ゲームス(Service Games)」と、遊技機輸入業の「ローゼン・エンタープライゼス」である。1965年、両社が合併して「セガ・エンタープライゼス」が誕生した。社名の“SEGA”は Service Games の略に由来する。

中山隼雄(1932年5月21日~)はもともと、ジュークボックスやアーケード機器をゲームセンター向けに卸す「エスコ貿易」の創業者だった。79年に同社をセガへ売却し、副社長として経営に参画。その後、社長に就任すると、CSK(現SCSK)の大川功と共に米国親会社から株を買い取り、日本企業としての再建を果たす。中山は家庭用ゲーム機事業の基盤を築き、80年代後半から90年代にかけてのゲーム業界の成長期にセガを急拡大させた。「中興の祖」と呼ばれるゆえんである。

もともと米国企業をルーツに持つことも影響してか、中山時代のセガは、日本企業にありがちな“慎重経営”とは一線を画していた。大物経営者を外部からスカウトするなど、既存の枠にとらわれない大胆な人事を敢行。さらに米国でライバルの任天堂を名指しで挑発した広告キャンペーンを展開するなど、攻撃的な企業文化を前面に打ち出していた。日本的な“和”や“謙譲”とは対極の、市場での戦いをエンターテインメントとして楽しむ精神がそこにはあった。

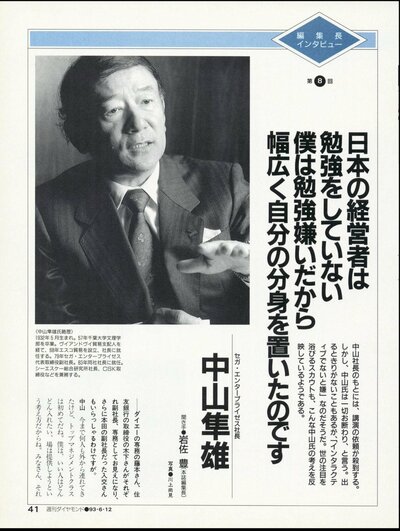

今回紹介するのは、「週刊ダイヤモンド」93年6月12日号に掲載された、飛ぶ鳥を落とす勢いにあった中山のインタビューである。この年、ホンダ副社長だった入交昭一郎(後のセガ社長)、ダイエー専務の藤本敬三を副社長に、住友銀行取締役の木下紘一を専務に迎え入れた。トップマネジメント人材を次々とスカウトする理由について、中山は実にひょうひょうと語っている。

「これからの経営者は自分の専門だけ知っていればいいという時代じゃなくなってくる。僕は勉強するのが嫌いだから、自分の分身を置けばいいやと思ってね」

もっとも、セガの黄金期は長くは続かなかった。翌94年、32ビットの次世代機「セガサターン」を発売するも、ソニーの「PlayStation」に押され、その後、任天堂の64ビット機「NINTENDO 64」との戦いでも苦戦する。経営方針の対立やソフト開発体制の混乱も重なって業績が悪化。最終的に2003年、パチスロメーカーのサミーと経営統合し、セガは事実上その傘下に入った。(敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)

中山隼雄(1932年5月21日~)はもともと、ジュークボックスやアーケード機器をゲームセンター向けに卸す「エスコ貿易」の創業者だった。79年に同社をセガへ売却し、副社長として経営に参画。その後、社長に就任すると、CSK(現SCSK)の大川功と共に米国親会社から株を買い取り、日本企業としての再建を果たす。中山は家庭用ゲーム機事業の基盤を築き、80年代後半から90年代にかけてのゲーム業界の成長期にセガを急拡大させた。「中興の祖」と呼ばれるゆえんである。

もともと米国企業をルーツに持つことも影響してか、中山時代のセガは、日本企業にありがちな“慎重経営”とは一線を画していた。大物経営者を外部からスカウトするなど、既存の枠にとらわれない大胆な人事を敢行。さらに米国でライバルの任天堂を名指しで挑発した広告キャンペーンを展開するなど、攻撃的な企業文化を前面に打ち出していた。日本的な“和”や“謙譲”とは対極の、市場での戦いをエンターテインメントとして楽しむ精神がそこにはあった。

今回紹介するのは、「週刊ダイヤモンド」93年6月12日号に掲載された、飛ぶ鳥を落とす勢いにあった中山のインタビューである。この年、ホンダ副社長だった入交昭一郎(後のセガ社長)、ダイエー専務の藤本敬三を副社長に、住友銀行取締役の木下紘一を専務に迎え入れた。トップマネジメント人材を次々とスカウトする理由について、中山は実にひょうひょうと語っている。

「これからの経営者は自分の専門だけ知っていればいいという時代じゃなくなってくる。僕は勉強するのが嫌いだから、自分の分身を置けばいいやと思ってね」

もっとも、セガの黄金期は長くは続かなかった。翌94年、32ビットの次世代機「セガサターン」を発売するも、ソニーの「PlayStation」に押され、その後、任天堂の64ビット機「NINTENDO 64」との戦いでも苦戦する。経営方針の対立やソフト開発体制の混乱も重なって業績が悪化。最終的に2003年、パチスロメーカーのサミーと経営統合し、セガは事実上その傘下に入った。(敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)

勉強が嫌いだから

自分の分身を置けばいいや

1993年6月12日号より

1993年6月12日号より

――ダイエーの専務の藤本(敬三)さん、住友銀行の取締役の木下(紘一)さんがそれぞれ副社長、専務としてお見えになり、さらにホンダの副社長だった入交(昭一郎)さんもいらっしゃるわけですが。

今まで何人も外から連れてきたけど、トップマネジメントクラスは初めてだね。僕は、いい人はどんどん入れたい、場は提供しようという考え方だからね。皆さん、それを見抜いたんじゃないの。

――短期間で決めたんですか。

なんでも速いよ、パッと決めちゃうからね、僕は。ただ、結論が速いのは、その必要性をもともと感じて用意ができているからですよ。こういう人事はもう2年も前から考えていたことですから。現経営陣の中に僕の分身になって経営ができる人が育ち切っていないな、という感じがしていたからね。だったらそういう人を求めなくちゃいけない。