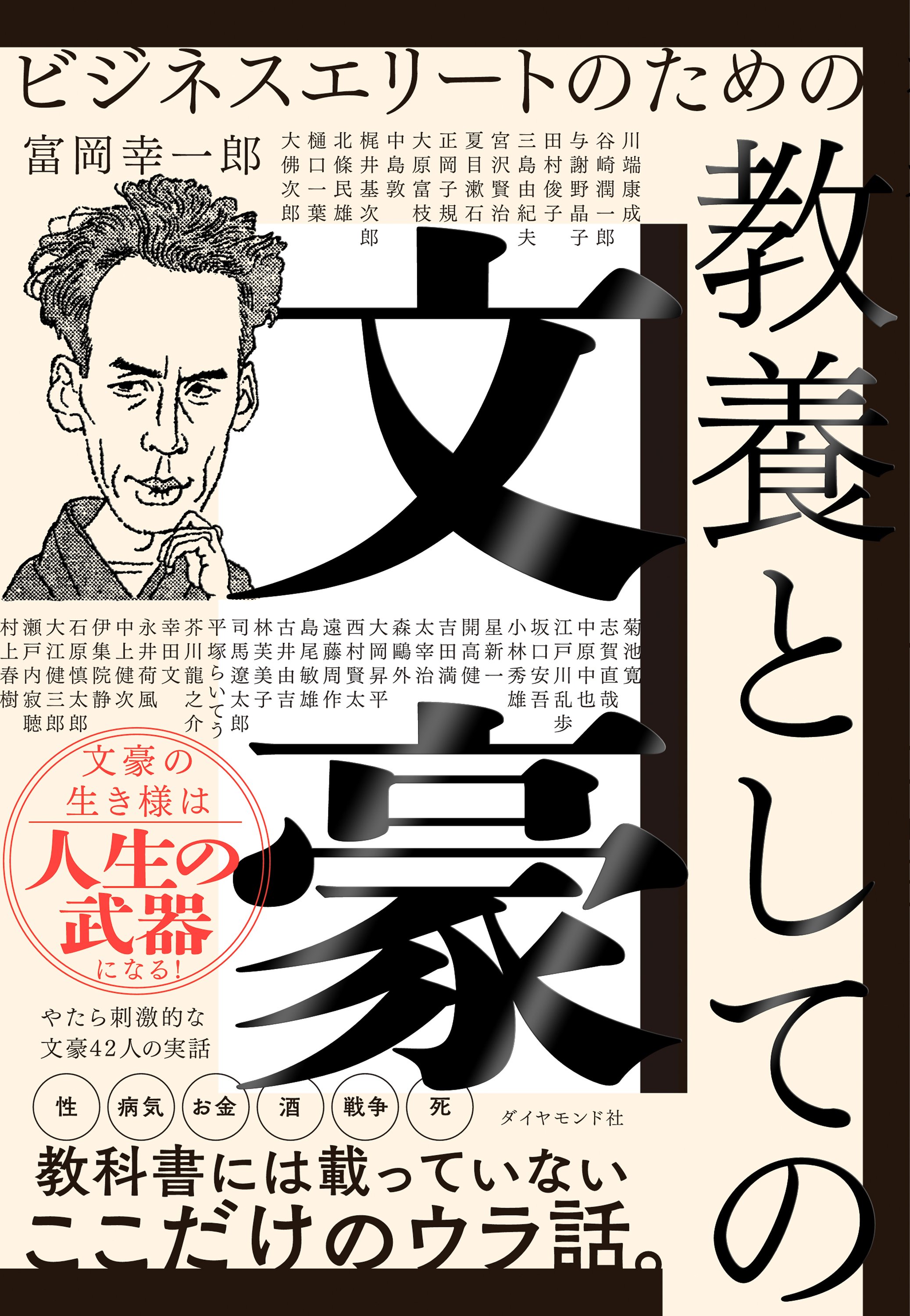

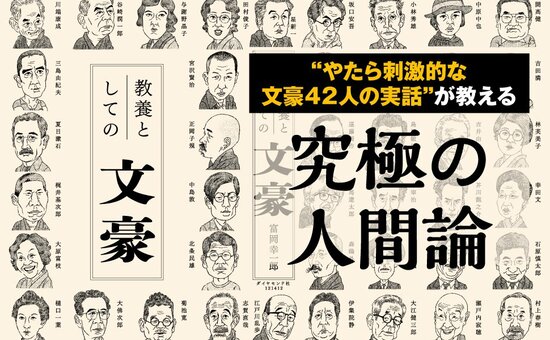

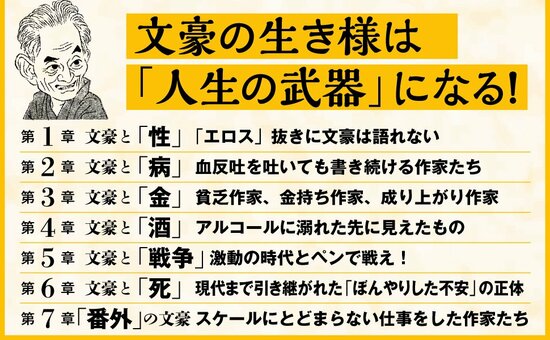

正気じゃないけれど……奥深い文豪たちの生き様。42人の文豪が教えてくれる“究極の人間論”。芥川龍之介、夏目漱石、太宰治、川端康成、三島由紀夫、与謝野晶子……誰もが知る文豪だけど、その作品を教科書以外で読んだことがある人は、意外と少ないかもしれない。「あ、夏目漱石ね」なんて、読んだことがあるふりをしながらも、実は読んだことがないし、ざっくりとしたあらすじさえ語れない。そんな人に向けて、文芸評論に人生を捧げてきた「文豪」のスペシャリストが贈る、文学が一気に身近になる書『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)。【性】【病気】【お金】【酒】【戦争】【死】をテーマに、文豪たちの知られざる“驚きの素顔”がわかる。文豪42人のヘンで、エロくて、ダメだから、奥深い“やたら刺激的な生き様”を一挙公開!

イラスト:塩井浩平

イラスト:塩井浩平

病気に自由を奪われた

青春時代の10年間

高知生まれ。小学校校長だった父のもとに生まれる。高知県女子師範学校中退。代表作は『婉という女』『アブラハムの幕舎』など。高知県女子師範学校は全寮制の学校だったが、入寮中の18歳時に喀血し、結核で入院。学校も中退せざるを得ず、以後約10年間を療養に費やす。故郷で病気の治療をしながら小説を書くようになり、昭和7(1932)年、20歳のときに初めて投稿した『姉のプレゼント』が、『令女界』という雑誌に入選。以後も執筆活動を続け、29歳のとき創作に集中するため上京。48歳で講談社から刊行した『婉という女』がヒット。亡くなるまで、精力的に執筆活動を続け、数々の文学賞を受賞した。平成12(2000)年、87歳で心不全により死去。

大原富枝のオススメ著作2選

◯『アブラハムの幕舎』(講談社文芸文庫)

バブル期の経済的繁栄と対照的に、居場所が見つからず、新興宗教に救いを求める若者たちの姿を描いた長編小説。

1970年代にあった宗教団体「イエスの方舟」をめぐる、実際の事件を題材にした作品です。小説としてとても面白く、大原文学の頂点だと思っています。

◯『ストマイつんぼ』(角川書店)

結核治療のための「ストレプトマイシン」の副作用に苦しむ1人の女性。ストレプトマイシンは結核の特効薬ではあるものの、耳が聞こえにくくなるという副作用が……。

「病によって変わっていく自分の身体」というテーマを通して、家族や社会と折り合いがつかず、どんどん置いてけぼりにされてしまうことへのとまどいや、現代社会の酷薄さが生々しく描かれています。

話題の引き出し★豆知識

◯ストレプトマイシンで治った「クロネコヤマト」中興の祖

結核に人生を翻弄された人は多いですが、ヤマト運輸(現・ヤマトホールディングス)のトップをつとめ「宅急便」を生んだ小倉昌男もその1人です。

大学卒業後の昭和23(1948)年、小倉は2代目の跡とりとして、当時の「大和運輸」に入社します。しかし、その半年後に肺結核に侵され、20代の4年間を療養に費やさざるを得ませんでした。

大和運輸がGHQ(連合国総司令部)に関連する業務を担当していたことから、米軍ルートで国内ではほとんど入手困難だったストレプトマイシンを入手。奇跡的に回復し、仕事に復帰することができたのです。

※本稿は、『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。