写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

*本記事はきんざいOnlineからの転載です。

苦境から脱するために必要な自社分析

従来宿泊業は、過去に投資した設備投資の回収が計画どおりに実行できていないことなどにより、借入れ過多で収益性の低い事業者の多い業界だった。コロナの影響で財務状況はより悪化している。借入れ過多や低収益から抜け出すには、当たり前だが売上げ増加と経費管理を行い「入りを増やし、出を減らす」しかない。

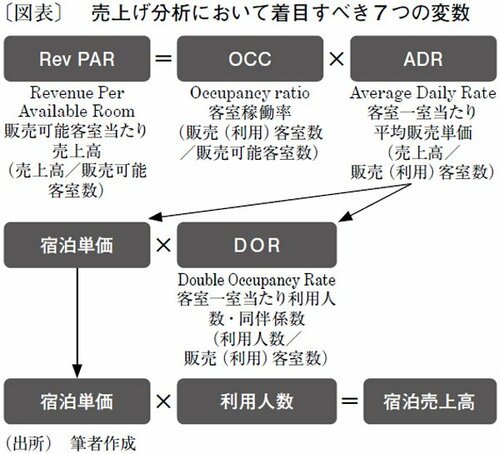

まず収入増に向けて取り組む際、現状の売上げがどのように成り立っているかを詳しく分析する必要があるが、苦境に陥っている企業ほどこの自社分析が適切に行われていない。「稼働率」「客単価」「宿泊人数」といった個別指標のみの議論にとどまっているケースがその典型例である。それぞれ売上げを構成する重要な要素ではあるが、全体を俯瞰し、その構成要素の一つひとつが相互にどのような影響を与え、結果として宿泊業における最重要指標であるRev PAR(レブパー)がどのように推移しているかを見ていく必要がある(図表)。

留意すべきは、こうした押さえるべき重要指標が決算書上には出てこないということである。そのため、事業者から実際の宿泊予約データを提出してもらい、そこから数値を抽出して指標を追うことになる。

一方で、数字を見れば何かを分かったような気がするが、重要なのは、この数字からどのような示唆を得るのかである。例えば、ある宿泊業は、稼働率75%・客単価2万円であったとする。単価を引き上げることが良いのか、引き上げ幅はいくらまで許容できるのか、利用客が価格に見合った価値を感じられず単価の引き上げによって口コミ評価を「不満」にされる恐れはないのか、競合他社の価格設定はどうなのかなど、多面的に判断することが求められる。